③ 재난피해자 지속 관리 필요 “지금은 혼자 있고 싶어요. 다음에 오세요.”

‘다행이다’. 힘없고 메마른 목소리였지만 양정일(여)씨는 안도의 한숨을 뱉었다. 앞서 사나흘 간격으로 두 차례 찾았을 때는 굳게 걸린 대문 너머로 “다 필요 없다”, “내 자식이나 살려내”라는 원망과 질책만 들은 채 발길을 돌려야 했다. 양씨는 “그래도 ‘다음에 오라’는 말은 조금이나마 마음의 문을 열었다는 뜻이어서 희망이 있다”고 전했다.

세월호 침몰사고 피해자 가족들이 모여 있는 전남 진도와 경기도 안산에는 양씨와 같은 재난심리전문가, 신경정신과 전문의, 사회복지사, 중앙자살예방센터 전문가 등 3인1조로 구성된 심리지원팀이 발인을 마친 유족의 집을 우선 찾아간다. 사고현장에서는 정신이 없다가 장례 절차를 모두 끝내고 집으로 돌아가면 극도의 우울감과 스트레스를 겪는 유족들이 많기 때문이다.

전문가들은 지금 유가족들이 보이는 불안과 분노, 고통은 가족을 잃었을 때 나타나는 정상적인 ‘애도반응’이나 급성스트레스장애(ASD)라고 말한다.

국립서울병원 하규섭 원장은 29일 “외상후스트레스장애(PTSD)는 대개 죽을 것 같은 공포나 사건, 사고를 직접 당한 사람들이 겪는 것으로, 유족이나 실종자 가족들은 우울증에 빠질 가능성이 높다”며 “그러나 1∼2개월이 지나서도 증상이 유지되거나 악화되면 유족들도 PTSD로 발전될 수 있다”고 설명했다.

미국에서 9·11 테러의 피해자와 구조대원 등 관련자들을 추적조사한 결과 최소 3년간 이런 후유증이 지속되고, 일부는 10년이 지난 지금도 고통을 호소하는 것으로 나타났다.

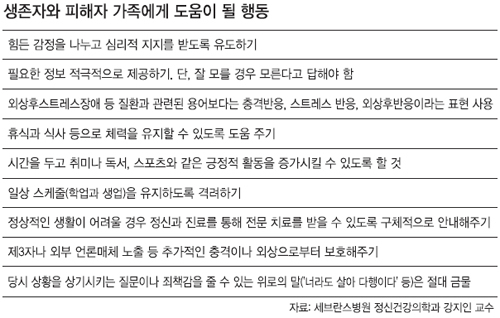

이처럼 극심한 고통을 겪고 있는 유족들에게는 “시간이 지나면 나아질 거야”, “그래도 좋은 추억이 있잖아” 등의 섣부른 충고나 위로는 삼가야 한다.

하 원장은 “위로를 꼭 말로 할 필요 없다. 그냥 옆에서 손을 잡아주고 스스로 얘기하고 싶을 때까지 기다려주는 것이 좋다”며 “분노와 슬픔 등을 표출하면 같이 슬퍼해주고 공감하는 것만으로도 위로가 된다”고 조언했다.

극도로 심신이 지친 유족들의 건강이 더 악화되지 않도록 적기에 수면을 취하고 식사를 하며 생활리듬을 유지하도록 도와주는 것도 중요하다. 조용히 함께 걸어주거나 바깥 공기를 마실 수 있도록 배려해주는 것도 필요하다.

죽음의 문턱에서 살아돌아온 생존자들은 끔찍한 사고의 기억뿐 아니라 ‘나만 살았다’는 죄책감에 시달린다. 이들은 외상후스트레스장애 고위험군이다.

백종우 경희대 정신건강의학과 교수는 “사고 당시 상황을 묻는 것은 고통스러운 경험을 다시 하게 하는 것이므로 자제해야 한다”고 말했다. 특히 학생들의 경우 지나친 관심이 오히려 부담으로 작용할 수 있기 때문에 스스로 감정을 추스르도록 시간을 두고 기다려주는 것이 필요하다.

백 교수는 “무엇보다 살아온 것이 ‘네 잘못이 아니다’라는 점을 인지시켜 줘야 한다”며 “PTSD는 사고 직후에 생기는 것이 아니라 6개월, 1년이 지난 후에도 나타나는 만큼 지속적인 관심과 배려가 필수적이다”고 강조했다.

◆TV, 인터넷 노출 자제해야

세월호 사고와 수색 소식이 TV와 인터넷 등을 통해 생중계되면서 마치 직접 사고를 당한 것처럼 치미는 분노와 슬픔을 주체하기 어렵다고 호소하는 사람들도 적지 않다. 대한민국이 세월호 사고의 충격으로 집단적 트라우마에 빠졌다는 우려가 나오는 실정이다.

순천향대서울병원 황재욱 정신건강의학과 교수는 “매체 노출을 통한 스트레스와 애도반응이 섞여 있는 것이어서 별도의 전문치료가 필요한 것은 아니다”며 “일상생활에 집중할 수 없을 정도라면 TV나 인터넷 노출을 자제하고 휴식해야 한다”고 조언했다.

김수미·권이선 기자 leolo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 86억원에 팔린 500원짜리 바나나](http://img.segye.com/content/image/2024/11/22/128/20241122511025.jpg

)

![[기자가만난세상] 의원은 ‘직권남용’, ‘갑질’도 위임받았나](http://img.segye.com/content/image/2023/12/01/128/20231201514586.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 맞아 냉철한 협상 준비해야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[교육의미래] AI·디지털 시대의 성인 평생교육 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)