2013년부터 다시 증가세로

중대한 해킹사건 터질 때마다

법률적용 등 대응책 중구난방

주관부처도 흩어져 혼란 가중

美·러처럼 대응 일원화 시켜야

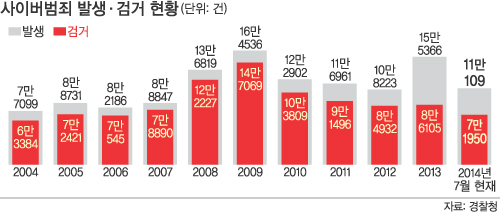

26일 경찰청에 따르면 2009년 16만4536건으로 정점을 찍은 사이버범죄는 2012년 10만8223건까지 줄어들었다가 2013년(15만5366건)부터 다시 늘어나고 있다. 해킹으로 얻은 개인정보를 다른 사람한테 팔거나 다른 범죄 목적에 악용하는 범죄 역시 증가하는 추세다.

현행법상 해킹은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신기반 보호법, 물류정책 기본법 등으로 형사처벌을 하고 있다. 국가적으로 중대한 위해를 가하지 않는 수준의 해킹은 범죄 양상에 따라 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금형에 처해진다. 주요 정보통신 기반시설이나 국가 물류종합 데이터베이스(DB) 등에 접근해 정보를 조작·파괴·은닉 또는 유출하는 행위는 10년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금형에 처해진다.

타인의 대화를 침해할 수 없도록 규정한 통신비밀보호법도 적용이 가능하다. 이번에 새정치민주연합이 원세훈 전 국정원장을 검찰에 고발하며 적용한 혐의가 바로 통비법 위반이다. 해킹으로 빼낸 남의 개인정보를 팔아 부당한 이득을 챙기는 행위 등은 개인정보보호법 위반 혐의로도 처벌할 수 있다.

이처럼 관련 법률이 많지만 정작 해킹 의혹 같은 중대한 사안이 벌어졌을 때 누가 나서 어떤 법률을 적용해 문제를 해결하느냐는 대응 체계는 허술하기 짝이 없다. 사이버범죄 증가에 따라 해킹 수법이 고도화하고 형태 또한 다양해지고 있으나 우리 법제는 이를 제대로 따라가지 못하고 있는 것이다.

국정원의 해킹 의혹을 놓고서도 ‘무조건 위법’이란 시각에서 ‘국가안보상 불가피하다’는 의견까지 중구난방이다 보니 혼란이 가중된다. 형사처벌을 하려고 해도 국정원이 해킹 프로그램을 유포하기만 한 경우, 해킹 프로그램을 특정인의 스마트폰에 설치한 경우, 해킹 프로그램을 이용해 실제로 정보를 수집한 경우 등 저마다 적용할 수 있는 법률 조항이 달라 여러모로 따져봐야 한다.

전문가들은 해킹을 비롯한 사이버범죄 주관 부처가 흩어져 효율적인 대응을 하지 못하고 있어 이를 시급히 개선해야 한다고 지적한다. 한국은 사이버 보안 문제를 국가·공공기관은 국정원, 국방 분야는 국방부 사이버사령부, 민간 분야는 한국인터넷진흥원이 각각 나눠 맡고 있다. 반면 미국은 국토안보부, 러시아는 연방보안국, 일본은 총리실 중심으로 일원화돼있다.

정치권은 대응에 나서고 있지만 관련 법률을 제정하는 작업은 여전히 표류하고 있다. 지난해 4월부터 국정원장 산하에 ‘국가사이버안전센터’를 설치하는 사이버테러 방지법 제정 방안을 놓고 논의 중이나 진척이 없다. 앞서 17·18대 국회 때에도 비슷한 법안이 제출됐으나 여야의 이해관계가 엇갈리고 관련 부처들의 입장이 달라 국회 임기 만료와 함께 자동 폐기됐다.

국가보안기술연구소장을 지낸 손영동 고려대 정보보호대학원 초빙교수는 “한국의 인프라와 정보기술(IT) 역량 등을 감안하면 사이버 보안 수준은 사실상 바닥”이라며 “사실상 방치돼 있는 관련 법률도 전면 재정비해야 한다”고 말했다.

정선형 기자 linear@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)