정해옥(63·여)씨는 눈물을 글썽거리며 수술 후 힘들었던 점을 털어놨다.

그의 삶은 1년6개월 전 유방암 진단을 받은 뒤로 완전히 달라졌다. 치료 과정도 고됐지만 더 힘든 것은 자존감을 짓밟는 듯한 주변의 싸늘한 시선과 편견이었다.

어디를 가든 ‘암 환자’라는 딱지를 떼내기 어려웠고 신체 일부를 잃어버린 자신을 바라보는 시선들은 비수처럼 날아와 콕콕 찔렀다. “그 일이 있은 뒤로는 손님이 적은 이른 새벽에만 대중목욕탕에 갔는데, 그런 내 모습이 서글프더라고요. ‘난 잘못한 게 없는데 왜 이래야 하나’란 생각이 들어서 요즘에는 다시 용기를 내서 사람 많은 시간에 갑니다. 나를 쳐다보는 시선이 여전히 불편하지만 익숙해지려고 노력하고 있습니다.”

정씨의 사례처럼 암 생존자들은 병이 잘 치료돼도 병원 밖을 나서면 사회적 편견이라는 또 다른 벽을 마주하기 일쑤다. 이들 중 상당수가 사회적 고립을 경험하거나 대인관계에 많은 어려움을 겪고 있다.

|

| 클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다. |

◆‘암 환자’ 편견에 상처

2013년 유방암 진단을 받은 박주연(37·여)씨는 몇달 전 일만 생각하면 아직도 가슴이 무너져 내린다.

초등학교 1학년인 딸이 학교에 다녀온 뒤 “아이들이 ‘엄마 암 걸렸다’고 놀렸다”며 울음을 터뜨린 것이다.

박씨는 “딸이 ‘엄마는 암으로 아팠다’는 것만 알지 ‘암’이 어떤 병인지 잘 몰라서 학교에서 그 얘길 한 모양”이라며 “반 아이들도 처음엔 별 말 안 했는데 집에서 부모들에게 ‘나쁜 병’, ‘죽을 수 있는 병’이라고 듣고 놀린 것 같다”고 말했다.

이후 박씨가 학교에 가 아이들에게 ‘암은 나쁜 병이 아니다’라며 이해시키고 넘어가긴 했지만 그날 받은 충격은 가시지 않고 있다. 박씨는 “내 병 때문에 아이가 상처 받았을 수 있다는 생각에 괴로웠다”고 토로했다.

취재 과정에서 만난 암 생존자들은 암 환자에 대한 편견이 적지 않다고 입을 모았다.

2011년 혈액암 판정을 받은 이진수(27)씨는 “‘암에 걸린 사람은 그럴 만한 이유가 있다’고 생각하거나 70%가량 되는 완치율에도 불구하고 암 환자는 무조건 ‘불쌍한 사람들, 죽음이 가까운 사람들’이란 인식이 상당하다”며 “이 때문에 사람들에게 투병 사실을 숨기게 된다”고 털어놨다.

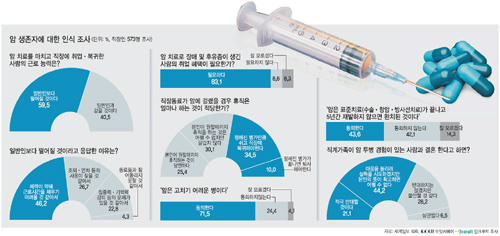

이씨의 지적은 근거 없는 얘기가 아니었다. 취재팀이 4일 온라인설문조사업체 두잇서베이와 취업정보사이트 인크루트에 의뢰해 직장인 573명을 상대로 설문조사한 결과, ‘암은 고치기 어려운 병이다’라는 인식에 대해 71.5%가 ‘동의한다’고 답했다. 의학적으로 암은 치료가 모두 끝난 후 5년간 재발이 없으면 완치가 됐다고 보지만 이에 대해 ‘동의한다’는 응답은 43.6%에 그쳤다.

7년 전 대장암 진단을 받았던 김순애(53·여)씨는 “수술 후 서너 달은 우울해서 집에만 있다가 뭐라도 배워보려고 문화센터에 갔는데 암 얘기를 하니 사람들이 ‘안됐다’는 표정을 지었다”며 “그런 시선이 상처가 돼서 더 밖에 나가기 싫어졌었다”고 떠올렸다.

◆10명 중 7명 ‘가족이 암 환자와 결혼한다면 반대’

암 생존자들은 본인이나 자녀의 ‘결혼’도 큰 고민거리 중 하나였다.

2013년 유방암과 갑상선암 진단을 받은 최연아(32·여)씨는 “항암 치료 후 생리도 불규칙해지고 몸이 약해지다보니 자꾸 아기를 낳을 수 없을 것 같다는 생각이 든다”며 “남자친구가 생기더라도 그쪽 집에서 결혼을 반대할 것 같다”고 말했다.

설문조사에서도 이 같은 인식이 드러났다. ‘형제·자매·자녀 등 직계가족이 암 투병 경험이 있는 사람과 결혼을 한다고 하면 어떻게 하겠냐’는 질문에 ‘상관없다’는 응답은 고작 6.5%에 불과했다. ‘적극 반대할 것’이란 응답은 21.1%, ‘마음을 돌리려고 설득을 시도하겠지만 본인 뜻이 확고하면 어쩔 수 없다’가 44.2%로 10명 중 7명이 반대의 뜻을 표현하겠다고 답했다. 28.2%는 ‘겉으로 반대하지는 않겠지만 불안할 것 같다’고 응답했다.

김씨는 “딸이 결혼할 때 엄마가 아팠다는 사실 때문에 시댁에 책잡히는 것은 아닐까 걱정된다”며 “한국사회에서 암 걸린 사람은 죄인이나 마찬가지 신세”라며 한숨지었다.

특별기획취재팀: 윤지로·김유나·이창수 기자

※실명 사용과 사진 촬영을 허락한 김민우씨를 제외한 나머지 환자의 이름은 개인정보 보호를 위해 가명을 썼습니다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘범털 집합소’ 서울구치소](http://img.segye.com/content/image/2025/01/16/128/20250116524493.jpg

)

![[기자가만난세상] 눈치도 능력](http://img.segye.com/content/image/2025/01/16/128/20250116519209.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 출범과 한국의 과제](http://img.segye.com/content/image/2023/10/19/128/20231019524190.jpg

)

![[교육의미래] 새해엔 맞춤형 교육이 더욱 확산하기를](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)