우리는 남과 북이 휴전선을 사이에 놓고 첨예하게 대치하는 현실에서 늘 전쟁을 걱정하며 살고 있다. 서로가 생사를 걸고 싸웠던 6·25전쟁이라는 비극적 역사를 기억하고 있기 때문이다. 반면 철저한 신분제가 오랫동안 유지되던 전통사회에서 전쟁은 정치, 경제적으로 억눌렸던 사람들의 위치를 역전시키는 계기가 된 측면도 있다.

필자는 조선시대 과거 급제자 정보를 수집하여 데이터베이스로 만들고 있는데, 무과(武科) 급제자를 정리하면서 이러한 사례들을 자주 볼 수 있었다. 조선시대에는 양반만이 과거 시험을 볼 수 있었기 때문에 하층민이 과거를 통해 출세하기는 거의 불가능했다. 특히 문과의 경우 불법적인 방법이 아니고서는 급제하는 것은 거의 불가능할 정도로 과거는 양반의 전유물이었다.

|

| 철저한 신분제가 오랫동안 유지되던 전통사회에서 전쟁은 정치, 경제적으로 억눌렸던 사람들의 위치를 역전시키는 계기가 된 측면도 있다. 사진은 영화 ‘대립군’의 한 장면. |

|

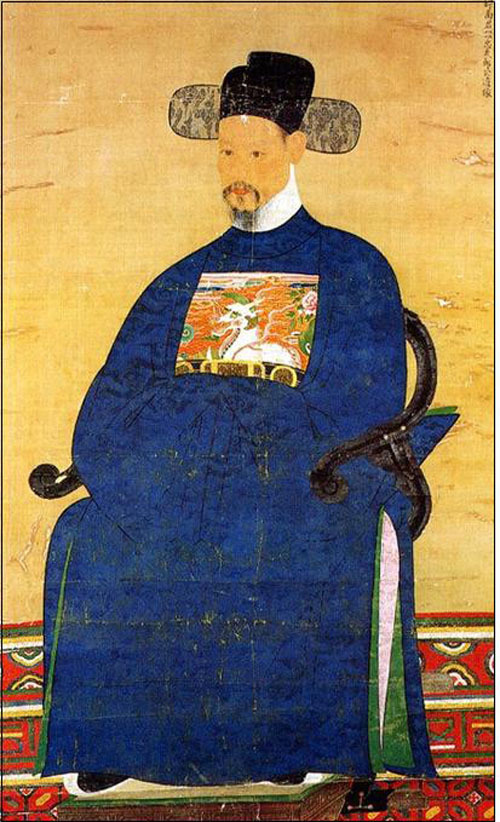

| 충남 서산 진충사가 소장한 ‘정충신 장군 영정’. 전란기에 성공한 대표적인 인물로, 무과에 올라 정묘호란에서 큰 공을 세우는 등 활약했다. 사후 충무(忠武)라는 시호가 내려져 지금까지도 역사가 기억하는 이름이 되었다. 진충사 제공 |

조선시대 문과 급제자 전체를 수록한 국조문과방목(國朝文科榜目)에서는 이와 유사한 이름들을 보기 힘들지만 무과방목에는 많이 나타난다. 무과 중에서도 조선 전기의 기록에서는 보기 힘들고, 주로 후기의 기록에 많다. 이러한 현상을 조선 후기라는 특수한 시대상과 관련이 있는 것으로 볼 수 있다. 이들이 과거에 응시하고 합격한 1637년은 병자호란 등으로 국토가 오랑캐에게 유린되던 어수선한 시기였다. 조정에서는 전란을 극복하고 국방을 강화하기 위해 대규모로 무인을 선발해야 했다. 이를 위해 무과 응시 자격을 양반의 범위를 넘어 평민에게까지 확대했던 것이다. 그 결과 양반과 평민을 포함하여 5000명이 넘는 인원을 한 번에 선발했다. 기록을 보면 이외에도 1000명 이상 선발한 무과시험이 조선시대에만 10차례나 된다. 더욱이 1676년(숙종 2년)에는 무려 1만7652명이나 되는 무인을 선발하였다. 정약용은 이러한 현상을 빗대어 “수백 인을 뽑는 것을 천과, 수천인을 뽑는 것을 만과(萬科)라고 일컫는다”고 하였는데, 이 때문에 조선 후기에 시행된 무과가 만과라고 일컬어지는 현상까지 생겼다. 선발 인원이 많은 만큼 기회도 확대되었고, 또한 급제할 가능성도 동시에 높았다. 이렇게 많은 사람을 선발한 시기는 주로 국방상 중요한 일들이 있던 때였다. 전시 또는 그에 준하는 시기에 치러진 무과는 단순한 무관 선발 시험을 넘어 그동안 억눌려 살았던 하층민이 신분 상승을 도모할 절호의 기회였다. 난세에 영웅이 탄생하듯, 전란은 출세의 기회를 제공했다.

전란기에 인생 역전에 성공한 대표적인 인물로 금남군(錦南君) 정충신(鄭忠信, 1576~1636)을 들 수 있다. 정충신은 ‘조선왕조실록’에 전라도 광주의 아전 출신으로 기록되어 있다. 그리고 그의 행적과 관련해서 ‘연려실기술’에는 다음과 같이 기록하고 있다. “정충신은 자는 가행(可行)이며, 본관은 광주이고, 고려 장군 정지의 후손이다. 미천한 집에 태어나서 절도영(節度營)에 속한 군졸이 되었다. 임진왜란 때 권율 장군이 의주에 있는 선조임금에게 장계를 전달할 사람을 모집하였는데, 다들 두려워하여 응하는 사람이 없었다. 이때 정충신이 용기를 내어 가기를 청하니, 그때 나이가 17세였다. 길에 가득한 적병을 피하여 단신으로 의주에 도착하였다. (중략) 이항복이 그를 가까이 두고 사랑하였다. 가을에 시행한 무과에 올랐다.” 정충신은 임진왜란이 한창일 때, 의주에서 실시한 무과에 급제하여 무인으로서의 길을 걷기 시작하였다. 1624년 인조반정 공신 이괄이 난을 일으키자 이를 진압하였고, 1627년 정묘호란이 일어나자 부원수가 되어 청나라와 싸우는 등 큰 공을 세웠다. 사후 충무(忠武)라는 시호가 내려져 지금까지도 역사가 기억하는 이름이 되었다.

|

| 양창진 한국학중앙연구원 책임연구원 |

그러나 무과를 시행하여 널리 인재를 등용하여 국난을 극복하려는 시대적 필요성에도 조선 조정은 급제자의 양산으로 인해 신분제가 동요하는 것을 막으려고 애를 많이 썼다. ‘광해군 일기’를 보면, “이번 증광 무과 급제자가 300여 명이었는데, 이것이 비록 국방을 강화하려는 데에 중점을 둔 것이라 하더라도 요행히 벼슬을 얻는 문이 한번 열리게 되면 뒷날의 폐단을 막기 어려울 것입니다” 하여 과거 급제자의 양산으로 인해 신분제의 근본이 무너지는 것을 극도로 경계하는 양반 사회의 분위기를 엿볼 수 있다.

이러한 기록은 우리에게 많은 생각할 거리를 준다. 전쟁은 비극이며 살 떨리는 공포가 될 수 있지만 삶 자체가 하루하루 전쟁이고 아무리 노력해도 계층 이동이 불가능하다고 생각하는 사람들은 전쟁을 굳이 두려워하지 않을 수 있다. 최근 북한의 미사일 발사, 핵무기 실험 관련 기사에 달린 댓글들을 보면 “발사 기지를 원점 타격해라”, “미사일을 격추해라” 등 우리도 막 나가자는 식의 글들이 보인다. 과연 진심으로 전쟁을 바랄까 하고 의문을 가져 보기도 하지만, 세상이 뒤집어졌으면 좋겠다고 공공연히 표현한다. 계층 간 격차가 확대될수록 이런 위험한 생각을 하는 사람들도 늘어날 수 있다. 우리가 이룩한 평화를 계속 누리기 위해서는 주위에서 소외된 이웃들과 더불어 사는 사회를 만들려는 노력이 매우 중요하다. 전쟁은 일어나서는 안 된다. 서로가 공정하게 경쟁하고, 경쟁에 진 사람도 재출발 기회가 부여되는 정의로운 사회가 바로 평화를 지키는 초석이 된다는 것을 잊지 말아야 한다.

양창진 한국학중앙연구원 책임연구원

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] LED 쥐불놀이](http://img.segye.com/content/image/2025/02/11/128/20250211518398.jpg

)

![[데스크의 눈] 파면 아니면 복귀, 받아들일 수 있을까](http://img.segye.com/content/image/2022/04/06/128/20220406518006.jpg

)

![[오늘의시선] 자원 탐사는 계속되어야 한다](http://img.segye.com/content/image/2025/02/11/128/20250211514291.jpg

)

![[안보윤의어느날] 한밤의 산책](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500113.jpg

)