국내 산림 40∼50년 전 조성 ‘노령화’ 진행

年 탄소흡수 4560만t… 배출량 6.3% 상쇄

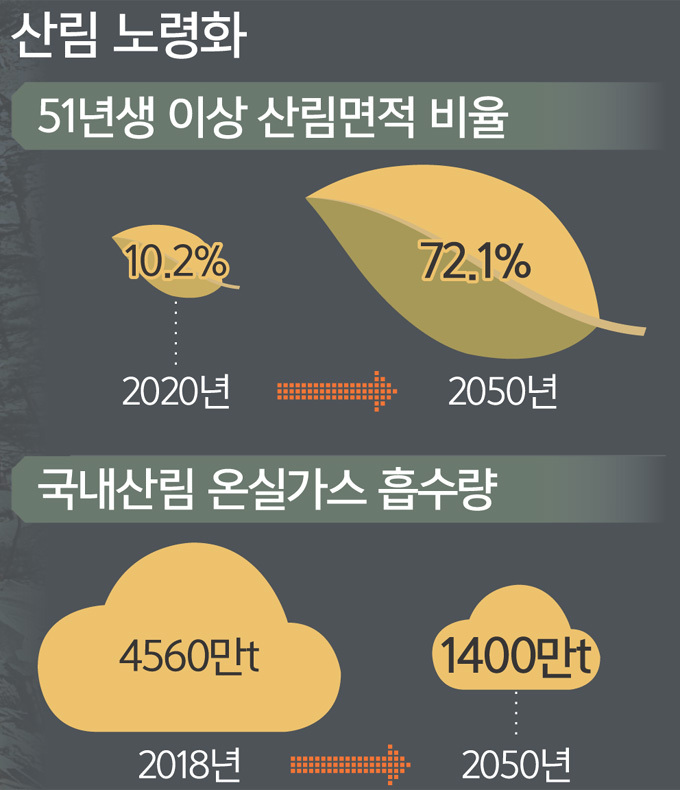

51년생 이상 비중 10%→ 2050년 72%로

온실가스 흡수능력 저하 … 1400만t으로 ‘뚝’

정부, 산림 구조 개선 ‘젊은 숲’ 만들기 속도

탄소순환림 선정… 오래된 나무 수확 계획

“산림의 가치 제고 위한 순환 시스템 구축”

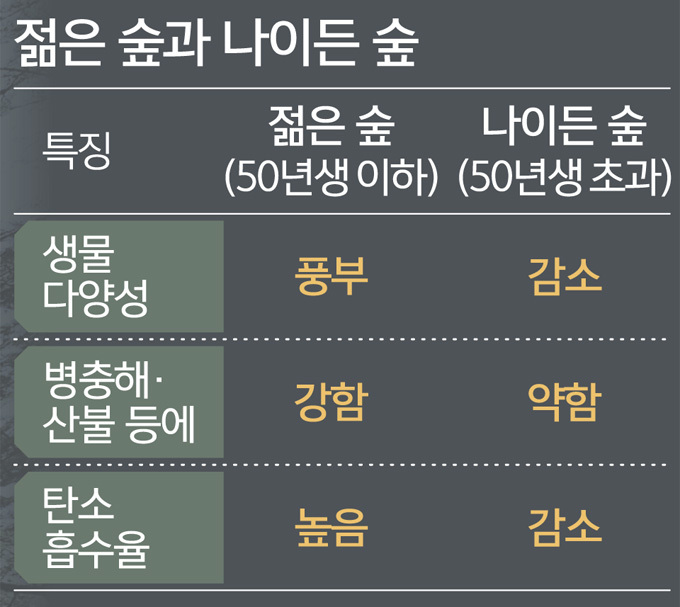

여기 두 숲이 있다. 한 숲은 크고 몸통이 굵은 나무, 그것보다 작은 나무, 심은 지 얼마 되지 않은 나무 등이 가족처럼 어울려 산다. 햇빛은 나무 사이사이로 내려가 숲 곳곳에 스미고 식물과 곤충, 동물에 에너지를 전달한다. 다양한 생물이 공존하는 건강한 숲이다.

또 다른 숲은 이보다 훨씬 울창하다. 수령이 오래된 나무들로만 채워져 가지와 잎이 촘촘하게 우거졌다. 이 때문에 숲 속은 한여름에도 빛이 거의 들지 않는다. 시원하지만 생동감이 없다.

전자는 젊은 숲, 후자는 나이 든 숲이다. 지금 한국의 산림은 후자를 향해 가고 있다. 40∼50년 전 집중적으로 조성된 산림이 노령화하고 있기 때문이다. 인간 사회가 고령화되면 성장동력이 약해지듯, 산림의 노령화도 환경, 생물 다양성, 경제성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

◆탄소 흡수율 30년 안에 3분의 1 토막

기후변화로 지구가 몸살을 앓고 있는 현재 ‘탄소중립’은 전 세계의 화두다.

탄소중립이란 탄소 배출량과 흡수량을 합쳐 0으로 만들자는 개념이다. 따라서 배출량을 줄이는 것만큼 중요한 것이 흡수량을 늘리는 것이다.

산림은 유엔 기후변화협약이 인정하는 최대의 탄소 흡수원이다. 이에 각국의 탄소중립 전략에서 산림정책은 중요한 축을 이루고 있다.

한국도 마찬가지다. 한국은 국토의 67%가 산림인 국가로 탄소 흡수원으로 산림을 이용하기에 비교적 유리하다.

그런데 실상을 들여다보면 미래가 마냥 밝지는 않다. 산림 노령화로 온실가스 흡수 능력이 빠르게 감소하는 탓이다.

현재 한국의 산림은 1970∼80년대 치산녹화 정책을 통해 이뤄졌다. 일제강점기와 6·25전쟁을 겪으며 황폐해진 산림을 단기간에 울창한 숲으로 가꾼 정책으로 세계적으로 주목받는 모델이다. 성공적인 산림녹화 이후 한국 사회는 나무를 베는 행위를 금기시하며 산림을 보존하는 데 힘써왔다.

하지만 나무도 생물이다. 오래되면 병들기 쉽고 산불에 취약하며 탄소 흡수 능력도 떨어진다.

국내 산림의 온실가스 흡수량은 연간 4560만t(2018년 기준)으로 국가 배출량(7억2800만t)의 6.3%를 상쇄하고 있으나 점차 줄고 있다. 6영급(51년생) 이상 산림면적 비율은 지난해 10.2%에서 2030년 32.7%, 2050년에는 72.1%에 이를 것으로 추산된다.

이에 따라 국내 산림의 온실가스 흡수량은 2050년 1400만t으로 현재의 3분의 1 수준까지 떨어질 것으로 전망된다. 산림이 더 늙기 전에 선제 대응에 나서야 할 상황이 닥친 셈이다.

◆‘젊은 숲’ 만들어 탄소 흡수율 높인다

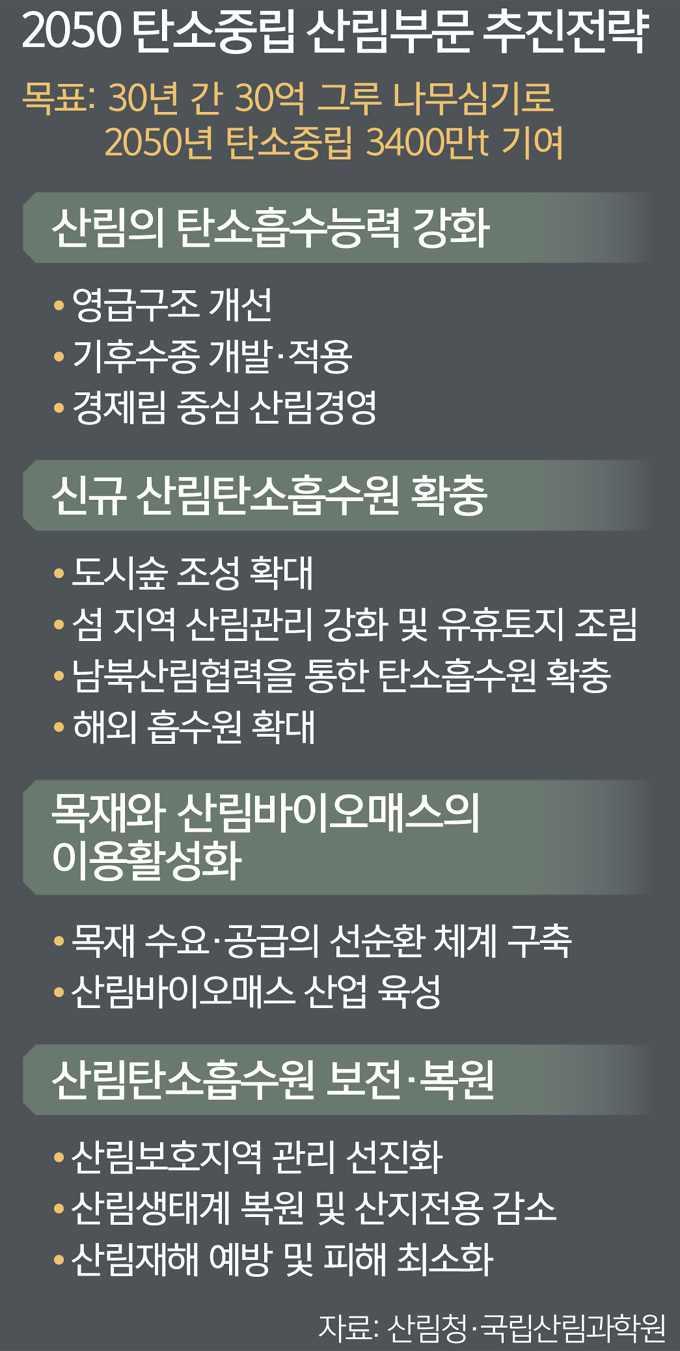

산림 노령화를 우려하던 정부는 탄소중립 전략 추진을 계기로 본격적인 영급 구조 개선에 나서기로 했다.

산림청에 따르면 산림 1㏊가 연간 흡수하는 탄소량은 수령이 30년일 때 10.8t, 40년일 때 8.5t, 50년일 때 6.9t으로 점차 줄어든다. 따라서 나이 든 나무에 치우친 산림 구조를 개선해 평균 수령을 낮출 필요가 있다.

영급 구조를 개선하는 방법은 오래되어 산림에 마이너스가 되는 나무를 베어내고 새 나무를 심는 것이다.

나무를 베는 기준이 되는 벌기령은 나무마다, 숲의 성격마다 다른데 산림 노령화로 이미 벌기령이 넘은 나무가 많기 때문에 수확하고 새 나무를 심는 작업은 지금도 꾸준히 진행되고 있다.

다만 정부는 탄소 흡수율을 효과적으로 높이고 건강한 산림을 조성하기 위해 영급 구조 개선에 속도를 붙이기로 했다.

이를 위해 노령림에 편중된 경제림 중 탄소 흡수를 최우선 목표로 하는 산림을 ‘탄소순환림’으로 선정해 오래된 나무를 수확할 계획이다.

대상지별로 최적의 수확모델도 개발한다. 공익적, 경제적, 환경적 가치를 고려해 목재를 수확할 수 있는 기준을 만들고 무분별한 벌목을 지양하려는 목적이다. 선도산림경영단지를 대상으로 수확모델 시범사업을 추진한 뒤 단계적으로 모든 경제림으로 확대 적용할 방침이다.

벌기령 운영을 합리적으로 조정하는 방안도 논의 중이다. 벌기령은 보통 50∼60년인데 이미 죽거나 주변 환경에 악영향을 미치는 나무임에도 벌기령이 되지 않았다는 이유로 베지 못하는 상황 등을 개선하기 위함이다.

하지만 환경단체들은 강하게 반발하고 있다. 지난달 말 환경운동연합 등은 산림청 규탄 기자회견을 열고 “멀쩡한 나무를 베어 탄소중립을 이루겠다는 계획은 벌목으로 돈벌이하려는 행위”라며 계획을 전면 철회하라고 비판했다.

산림청은 ‘오해’라는 입장이다. 산림청 관계자는 “수령이 많은 나무를 무조건 베고 새 나무를 심겠다는 계획이 아니다”라며 “보호할 가치가 있는 보호지역의 나무는 철저히 지키면서 경제림, 탄소순환림 등 특정 구역의 산림을 탄소 흡수원 목적으로 활용하려는 것”이라고 설명했다.

이어 “탄소 흡수원으로서의 산림 가치 제고를 위해 ‘베고-심고-쓰고-가꾸는’ 산림순환 시스템을 구축할 계획”이라면서 “전문가·환경단체와 함께 이견을 조율하며 최선의 방향을 모색하겠다”고 밝혔다.

◆“소나무숲 1㏊당 승용차 5.7대 CO₂ 감축”

‘한국을 대표하는 소나무 30년생 숲 1㏊는 매년 승용차 5.7대가 내뿜는 이산화탄소를 흡수한다.’

이런 계산은 어떻게 나왔을까.

정부는 온실가스 흡수 기능에 대한 국민 인식 확산과 온실가스 감축 활동의 적극적인 참여를 유도하기 위해 온실가스 배출량을 산정해 데이터베이스(DB)화한 ‘온실가스 인벤토리’를 만든다.

산림부문을 담당하는 국립산림과학원은 소나무, 참나무 등 주요 8개 수종의 생장 정보와 국제기준(IPCC·기후변화에 관한 정부간 협의체)에 근거해 표준 탄소 흡수량을 산정한다.

가장 최신 버전은 2019년 국가 온실가스 인벤토리 지침 변경에 따라 탄소전환계수를 현행화해 다시 도출한 것이다. 산림청이 올해 1월 발표한 ‘2050 탄소중립 달성을 위한 산림부문 추진전략안’도 이를 근거로 한다.

숲의 이산화탄소(CO₂) 흡수량은 수종별로, 임령별로 다르다. 흡수량이 가장 많은 나무는 상수리나무다. 1㏊당 연간 이산화탄소 흡수량을 보면 상수리나무 20년생은 연간 15.9t으로 주요 8개 수종 중 가장 많다. 상수리나무 10년생 흡수량은 11.2t으로 잣나무 20년생 흡수량(11.8t)과 맞먹는다.

연간 이산화탄소 흡수량은 임령 30년 이전에 가장 높았다. 특히 중부지방 소나무를 제외한 모든 수종에서 임령 20년일 때 이산화탄소를 가장 많이 흡수하는 것으로 측정됐다.

산림 1㏊ 기준 연간 흡수량은 20년생 강원지방 소나무 10.1t, 잣나무 11.8t, 낙엽송 10.5t, 리기다소나무 13.9t, 편백나무 8.8t, 신갈나무 15t으로 나타났다. 중부지방 소나무는 25년생일 때(15.8t)가 이산화탄소 흡수량이 가장 많았다.

1t의 이산화탄소를 상쇄하는 데 필요한 나무는 상수리나무 4그루, 신갈나무 5그루, 강원지방 소나무·잣나무·낙엽송 등 6그루로, 활엽수림(신갈나무·상수리나무)이 한 그루당 온실가스 감축 효과가 더 높은 것으로 나타났다.

산림청은 기후위기에 대응할 수 있는 수종을 새롭게 도입하기 위해 탄소흡수 효과가 뛰어난 것으로 알려진 테다소나무, 백합나무, 가시나무류 등의 기능과 국내 환경 적응 등을 연구 중이다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)