|

| . |

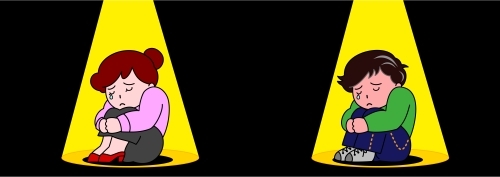

회사의 미혼 후배가 한 말에 나도 모르게 속마음이 튀어나왔다. “결혼해도 외로워.”

그런데 지난해 내가 느낀 외로움은 이전과는 성질이 달랐다. 그건 개인의 성향 때문이 아닌 특정 상황의 조건에서 오는 ‘사회적 외로움’이었다. 혼자 육아를 감당해야 하는 상황, 의사소통이 불가능한 아기와 텅 빈 집에 둘이 있는 고립된 상황에서 오는 감정이었다. 남편의 도움, 주변의 관심으로 충분히 해소될 수 있는 것이었다.

|

| 사진=게티이미지 제공 |

그가 아이의 탄생에 무심했던 건 절대 아니었다. 2세의 탄생을 기다렸고 아이와 함께 하고 싶은 일들을 구상하며 들떴다. 능력만 되면 셋째까지 낳고 싶다며 다둥이 아빠의 꿈을 꾸기도 했다.

이런 남편을 보며 육아와 살림을 함께 하며 오손도손 지내는 생활을 기대했다. 그런데 세상에나, 연애 기간이 길었음에도 이렇게나 모를 수 있다니…. 남편의 무의식에는 ‘능력 있는 아빠, 내조하는 엄마’의 그림이 있었다.

|

| 성에 따라 고정된 역할과 성격을 강요할수록 여성도, 남성도 더 힘들어진다. |

그러면서 육아와 집안일에서 한 발 물러섰다. 잇따른 저녁 술자리 등 자기만의 생활을 지속했고 아기와 나를 둘만 있게 할 때가 많았다. 그의 삶이 더 편한 것도 아니었다. 그 어깨에는 가부장의 짐이 있었다.

우리 부부는 가치관이 너무나 달랐다. 나는 경제적으로 누군가에게 의지하는 삶을 꿈꾼 적 없었다. 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감은 나의 삶의 짐이기도 하다. 평생 일하고 싶은 열망은 자신을 이끄는 동력 중 하나다. ‘이 아이를 건강하게 키우려면 자립할 때까지 엄마가 건강하게 옆에 있어야 하는데…. 아이가 스스로 하고 싶은 것을 찾았을 때 지원해줄 수 있는 경제적 능력을 키워야 할 텐데…’라는 부담은 내 어깨에도 달라붙어 있다.

친정 부모님도 자녀 교육에 있어 남녀를 구분하지 않았다. 남동생은 남자라는 이유로 오히려 역차별을 당했다. 친정 엄마는 “아들에게 살림을 가르칠 수 있는 사람은 엄마뿐”이라며 설거지와 빨래, 명절 전 부치기 등 집안일을 동생에게 더 많이 시켰다.

나를 가부장제로 이끈 건 남편과 시댁뿐만이 아니었다. 결혼 직후 주변 남성들에게 가장 많이 받은 질문이 있었다.

“남편에게 아침 밥은 해주나?”였다.

‘아내= 밥 챙겨주는 여자’로 생각하는 주변 남성들이 많았다. 남자들에게 밥의 의미는 남다른 걸까, 라는 생각이 들 정도였다. 이런 질문에 “저도 출근하기 바빠서 안 해주는데요”라고 했더니 “그럼 (아내로서) 빵점이네”라며 혀를 찼던 남성도 있었다. 남편도 “아내에게 밥은 차려주나?”라는 질문을 받은 적이 있었을까.

나는 남편에게 삶을 의탁하려 한 적도, 그에게 나와 아이의 먹고 사는 문제를 전적으로 맡기려 한 적도 없었다. 평생 짝꿍 하고 싶은 사람과 생활 전반의 일을 도우며 사는 꿈을 꿨을 뿐이다. 나 역시 남편과 마찬가지로 집안일이 익숙하지 않다. 흥미를 느끼지도 못한다. 어렵고 무기력함을 느낀다. 그런데 여자라는 이유로 주변 사람들은 내가 전담해야 한다고 강요했다. 겉으로는 “요즘 세상에는 남녀가 같이 해야지”라면서도 살림에 대한 조언이나 지적을 할 때면 전부 내게 쏟아냈다.

모든 것을 남녀가 똑같이 반반씩 부담하는 기계적 평등을 주장하는 건 아니다. 남녀 중 어느 한 쪽이 일과 살림·육아에 있어 더 많은 부담을 질 수는 있어도, 그 구도가 일은 남자, 살림과 육아는 여자라는 고정된 성역할을 거부하는 것이다.

|

| 남자는 이래야 한다, 여자는 이래야 한다는 성역할을 벗어나 각자의 성향과 상황에 따라 역할을 나누고 손잡아주며 살고 싶다. |

사람의 성향과 상황에 따른 구분이 아닌, 남성·여성으로 나눈 고정 역할은 모두를 힘들게 하는 굴레가 아닐까. 고정된 역할이 성격상 맞지 않거나 한쪽에 과도한 부담을 주는 경우 고정관념은 폭력이 된다. 나는 남편에게 “나도 당신을 먹여 살릴 테니 혼자 가정을 책임져야 한다는 압박감에 시달리지 마라. 집안일도 함께 하자”고 했다. 아직 변화는 미미하지만 남편도 싫지만은 않은 기색이다.

이현미 기자 engine@segye.com

사진=게티이미지 제공

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 법정싸움으로 치달은 하이브 내분](http://img.segye.com/content/image/2024/04/26/128/20240426514687.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘잘 지는’ 리더십](http://img.segye.com/content/image/2023/09/01/128/20230901514421.jpg

)

![[신병주의역사저널] 정조의 안식처, 화성행궁](http://img.segye.com/content/image/2023/03/03/128/20230303514022.jpg

)

![K컬처 부흥 위해서라도, 나는 희망한다 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2024/03/29/128/20240329514975.jpg

)