B씨는 "빵 1개를 먹기 위해 100명의 사람들이 몰리는 꼴이다. 최소 빵 1개는 먹어야 배부른데 이걸 잘게 부수어 100명이 나눠 먹으라 하니 너도나도 불만을 토로하는 것"이라며 "이웃나라 일본은 구인난인데 우린 구직난이다. 취업부터 힘든 상황에서 결혼과 출산을 바라는 게 웃긴 발상"이라고 지적했다.

C씨는 "대기업을 기반으로 한 벤처기업을 육성해 일자리 분배를 했으면 한다. 이렇게 하지 않으면 지금과 같은 악순환이 반복될 것"이라며 "작은 회사여도 근무환경이 좋고 연봉도 높으면 구직자들이 몰릴 것"이라고 주장했다.

D씨는 "청년층이 왜 대기업으로 몰리는줄 아냐. 중소기업에 가서 월 200만원도 못 받으면 정말 희망이 없다"며 "회사 비전 없는 것은 물론 인격적인 대우도 없고, 연봉 인상도 미미한데다 훗날 이직도 쉽지 않다"고 토로했다.

E씨는 "전반적으로 취업 자체가 힘든 게 아닌 본인이 만족할만한 고액연봉 직장에 취업하기 힘든 것"이라며 "자신의 수준은 생각하지도 않은 채 다들 대학 나왔다고 눈만 높아지니 실업률이 치솟는 것이다. 대학이라고 해서 다 같은 대학이 아니다"라고 강조했다.

F씨는 "취업 문턱 넘으면 다 끝난 것 같지만, 예전이나 지금이나 취업해도 회사에서 노예로 쓰이고 과로사하는 게 현실"이라며 "연봉도 거의 안 올랐지만 노동자 처우도 별반 개선되지 않았다"고 전했다.

G씨는 "기성세대는 당장 생계를 위해 양질의 일자리가 아니어도 일단 취업부터 하는 반면, 부모 품을 떠나지 않으려는 2030대는 부당한 대우에 대해 지적하고 거부한다"며 "애들의 눈높이가 높은 것도 있지만, 기업들도 눈높이를 낮춰야 한다. 왜 우수한 인재들이 공무원시험에 매달리는지 사기업 인사담당자들은 반성해야 한다"고 밝혔다.

우리나라 청년들은 학자금 대출 때문에 빚을 떠안고 사회생활을 시작해야 하는데, 자꾸 취업 문은 좁아져 빚 갚을 길은 막막한 실정이다.

나날이 뛰는 집값에 내 집 마련은 언감생심이고, 녹록하지 않은 현실에 스트레스만 쌓여 간다.

이런 가운데 벼랑 끝에 서 있는 한국 청년들의 현실을 짚은 보고서가 나와 눈길을 끈다.

현대경제연구원은 최근 '청년층 경제 활동 제약의 5대 특징과 시사점'이라는 보고서에서 "지속적인 경제 성장, 청년층의 심리적 불안 완화, 세대 간 갈등 해소를 위해 벼랑 끝 위기의 청년들이 처한 문제를 해결해야 한다"고 밝혔다.

보고서는 "청년들은 다른 연령층보다 취업이 어렵고, 체감하는 고용 여건이 좋지 않다"고 지적했다.

대졸자 중 휴학을 경험한 인원은 2010년 115만명에서 지난해 130만명으로 증가했다.

휴학 사유 중 '취업 및 자격시험 준비' 비중은 2015년 20.2%에서 지난해 30.1%로 확대됐다. 지난해 15∼29세 청년 체감실업률(고용보조지표3)은 22.7%로 청년층 공식 실업률(9.9%), 전체 연령층의 체감실업률(11.1%)을 훌쩍 넘었다.

◆일자리 있어도 불안정한 경우 많아

설령 일자리가 있어도 불안정한 경우가 많았다.

15∼29세 신규 채용 청년 중 비정규직은 2007년 54.1%에서 2015년 64.0%로 상승했다.

30대 미만 연령층이 창업한 기업의 3년 생존율(2015년 기준)은 27.5%로, 전체 연령층(39.1%)의 2/3 수준에 그쳤다.

일자리가 변변치 않다 보니 빚은 늘고, 소득은 줄어들고 있는 실정이다.

전체 가구 평균 부채가 2012∼2016년 28.8% 늘어날 때 30세 미만 가구주 부채는 85.9%나 급증했다.

30세 미만 가구의 가처분소득은 2015년 2823만원에서 2016년 2814만원으로 줄었다.

이는 소비 부진으로도 고스란히 이어지고 있다. 30세 미만 가구의 소비지출은 2013년 2299만원에서 2016년 1869만원으로 축소됐다.

전체 가구의 평균 소비지출 금액과 비교하면 71.9% 수준이다.

고용·소득 부진을 겪는 청년들은 부모와 함께 사는 일명 '캥거루족'이 됐다. 월평균 소득 100만원 이하 청년 취업자의 캥거루족 비율은 81.9%에 달했다.

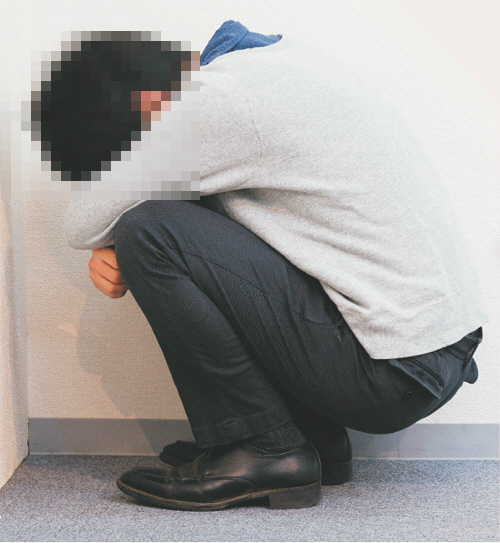

오랜 구직, 취약한 주거 환경 등은 청년층의 정신 건강도 해치는 것으로 파악됐다.

2012∼2016년 국내 청년층 인구 10만 명당 우울증 환자의 연평균 증가율은 4.7%로 전체 평균(1.6%)의 3배에 달했다.

불안장애·공황장애 환자도 빠르게 늘어나는 추세이며, 자살을 생각하는 20대도 적지 않아 우려를 더하고 있다.

실제 보건복지부와 중앙자살예방센터의 '2018 자살예방백서'에 따르면 국내 자살률은 2013년을 정점으로 줄어들고 있지만, 20대는 제자리걸음을 하고 있는 것으로 나타났다. 20대의 사망 원인(2016년)에서 자살의 비중은 무려 43.8%였다.

보고서는 "중소·중견 기업을 위주로 청년층을 위한 양질의 일자리가 더 많이 창출돼야 하고, 청년층을 대상으로 하는 신용 회복 대책이 필요하다"고 제언했다.

그러면서 "대학생, 미취업청년, 1인가구 등 청년 특성별 맞춤 주거 정책을 마련해야 한다"며 "청년층의 스트레스성 질환을 인지하고 관리할 수 있도록 의료 서비스를 개선해야 한다"고 덧붙였다.

◆취준생 15.3% "취업 스트레스로 자살 생각한 적 있다"

취업준비생 7명 중 1명 가량은 극심한 취업 스트레스로 자살을 생각한 적이 있다는 조사 결과가 나왔다.

정희연 서울대 보라매병원 정신건강의학과 교수 연구팀은 4년제 대학을 졸업한 취업준비생 124명을 대상으로 설문한 결과 이러한 사실을 확인했다고 밝혔다.

연구팀에 따르면 취업준비생의 39.5%(49명)는 우울증 진단이 가능한 수준의 임상적으로 유의한 우울 증상을 경험했다고 답했다. 15.3%(19명)는 취업 스트레스로 인해 자살을 생각한 적이 있었다.

대학에서 인문·사회계열을 전공했거나 학자금 대출을 받은 취업준비생의 스트레스가 더 심각한 것으로 나타났다. 20개 항목의 설문지로 측정한 취업 스트레스 수치가 인문학 및 사회과학 전공자는 55.86으로, 전체 평균치(52.12)와 자연과학 및 공학 전공자(49.09)를 모두 웃돌았다.

연구팀은 "표본이 124명에 불과하다는 한계에도 불구하고 취업준비생의 정신건강 실태를 살폈다는 데 의미가 있다"며 "젊은 세대의 자살률이 높고 청년 실업에 대한 관심이 증가했지만 젊은 구직자의 정신건강 상태를 조사하는 연구는 드물기 때문"이라고 지적했다.

이어 "취업준비생의 우울증에 대한 사회적 개입이 시급하다"며 "이들을 지원할 수 있는 정신건강 서비스 및 사회적 지지의 확대가 절실히 요구되는 시점"이라고 제언했다.

한편 '한국=자살공화국'이라는 오명을 벗기 위해 민간단체와 정부, 유관기관 40곳이 협력하기로 해 눈길을 끈다. 최근 더케이호텔(서울 서초구 소재)에서는 ‘생명존중정책 민관협의회' 발족식이 열렸다. 국내에서 자살 예방 목적의 민·관이 협의체를 구성하는 것은 이번이 처음이다.

한국기자협회도 복지부, 중앙자살예방센터와 함께 자살 보도권고기준 개정 작업에 착수해 귀추가 주목되고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] LED 쥐불놀이](http://img.segye.com/content/image/2025/02/11/128/20250211518398.jpg

)

![[데스크의 눈] 파면 아니면 복귀, 받아들일 수 있을까](http://img.segye.com/content/image/2022/04/06/128/20220406518006.jpg

)

![[오늘의시선] 자원 탐사는 계속되어야 한다](http://img.segye.com/content/image/2025/02/11/128/20250211514291.jpg

)

![[안보윤의어느날] 한밤의 산책](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500113.jpg

)