부산서도 척추 다친 고양이 나와

동물단체 “솜방망이 처벌 탓 지속”

“얼굴이 진흙으로 뒤덮인 줄 알았는데 눈이랑 코 등이 불에 녹아서 형체를 알아보기 힘들었던 거였어요.”

전남 완도군에서 거주하는 김모(67)씨는 지난 12일 인근 논밭을 지나던 중 아기 길고양이의 울음소리에 발걸음을 멈췄다. 평소 밥을 줘 자신을 따르던 고양이를 불러도 다가오지 않자 이상함을 느낀 김씨는 직접 다가갔다. 김씨가 확인한 고양이의 모습은 끔찍했다. 진흙밭에 뒹굴어 지저분해진 줄 알았던 고양이의 얼굴이 불에 타 털이 까매지고 코 등이 녹아내린 것이었다.

김씨는 동물보호단체인 목포고양이보호연합에 연락했고 단체 관계자가 찾아와 고양이를 목포 지역의 동물병원으로 데려갔다. 누군가 잔혹하게 고양이를 손으로 잡고 토치로 얼굴 전면에 불을 붙인 것으로 추정된다는 의사 소견이 나왔다. 이 지역에서는 지난해 11월에도 화상을 입은 채 발견된 고양이가 있었다는 게 김씨의 설명이다. 김씨는 18일 기자와의 통화에서 “귀와 눈 부위가 녹아내려 볼 수 없는 지경이었다”며 “꼭 범인을 잡았으면 좋겠다”고 전했다. 전남 완도경찰서는 현장 주변의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하는 등 수사 중이다.

이와 같은 동물 학대 사건이 계속 증가하면서 관련 처벌을 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

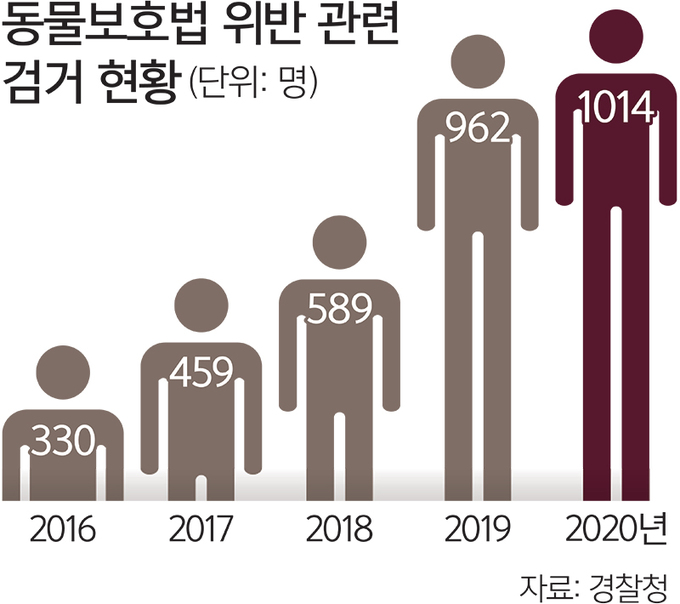

정의당 이은주 의원실이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 동물보호법 위반 검거인원은 2016년 330명에서 지난해 1014명으로 폭증했다. 올해 1~8월 동물 학대 관련 112 신고 건수는 총 3677건이나 됐다.

부산 영도구의 한 주택가 부근에서는 지난 6일 척추와 꼬리뼈 부위를 다친 채 쓰려져 있는 고양이가 발견돼 경찰이 수사에 나선 상태다. 지난달 말 경기 여주경찰서는 개 도살장을 만들고 전기 충격기로 개를 감전시킨 도살업자 10여명을 동물보호법 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 이 도살장에서는 하루 10∼30마리의 개가 도살당한 것으로 전해졌다.

동물보호단체들은 솜방망이 수준의 처벌 때문에 동물 학대 사건이 줄지 않는다고 주장한다. 현행 동물보호법상 동물을 죽이거나 학대하면 최대 3년의 징역 혹은 3000만원 이하 벌금형에 처할 수 있다. 그러나 대부분 벌금형 선고에 그치는 게 현실이다. 실제 동물을 죽이고 그 과정을 찍어서 단체 대화방에 공유하는 일명 ‘고어전문방 동물 학대’ 사건의 피고인 A씨에게 재판부는 지난 11일 벌금 100만원에 집행유예 2년을 선고했다. 정기수 청와대 농해수비서관은 지난 2월 A씨에 대한 엄벌을 요구하는 국민청원에 답하면서 “대법원 양형위원회에 동물 학대 관련 양형기준 마련을 요청하겠다”고 밝혔지만, 정작 대법원 양형위원회는 올해 논의 대상에서 동물 학대 관련 내용을 제외한 상태다.

이형주 동물복지문제연구소 어웨어 대표는 “동물보호법이 개정되면서 처벌 기준이 높아지고 있지만 사법부에서 솜방망이 처벌만 내려 동물 학대가 반사회적인 범죄이며 중한 처벌을 받는다는 인식이 확산되지 않고 있다”며 “동물을 죽이거나 잔혹하게 학대하는 등의 경우 최소 양형기준을 마련해 실형을 선고하는 방법이 필요하다”고 주장했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘범털 집합소’ 서울구치소](http://img.segye.com/content/image/2025/01/16/128/20250116524493.jpg

)

![[기자가만난세상] 눈치도 능력](http://img.segye.com/content/image/2025/01/16/128/20250116519209.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 출범과 한국의 과제](http://img.segye.com/content/image/2023/10/19/128/20231019524190.jpg

)

![[교육의미래] 새해엔 맞춤형 교육이 더욱 확산하기를](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)