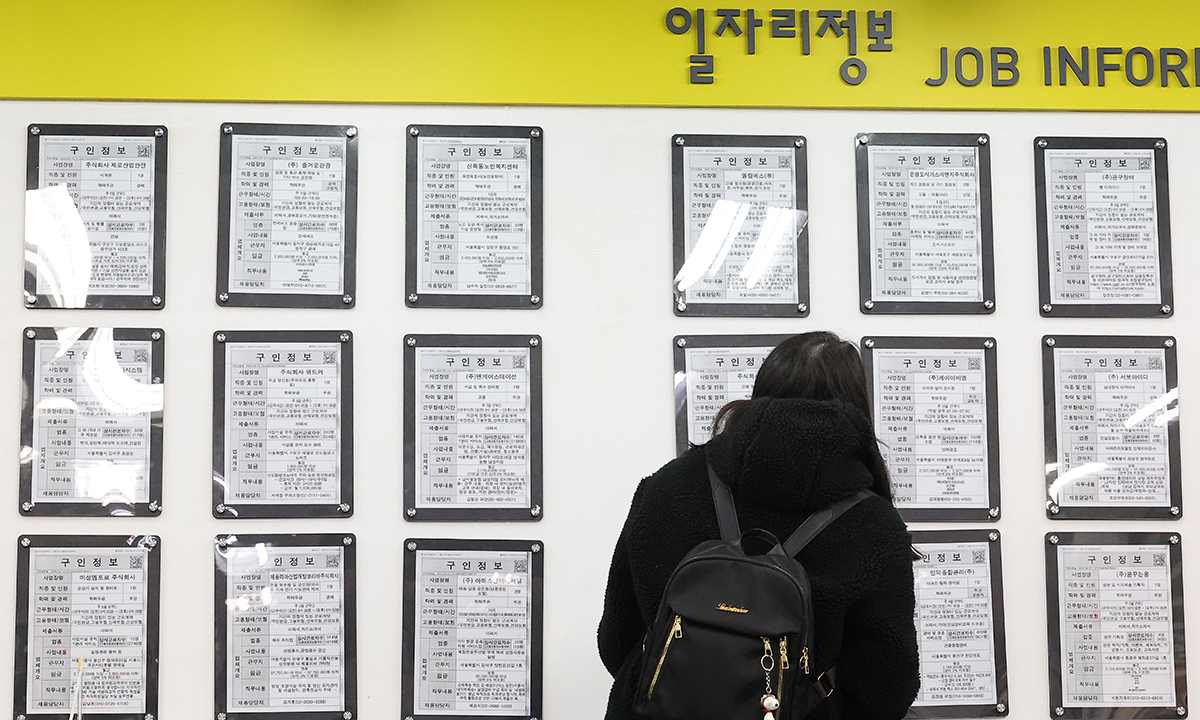

저출산·고령화로 한국의 취업자 수가 2029년부터 감소 전환한다는 전망이 나왔다. 고용시장 밖에 있는 고령·여성·청년을 끌어들이고, 생산성을 높여야 한다는 분석이 제기된다.

한국고용정보원은 ‘중장기 인력수급 전망’을 17일 발표했다. 2033년까지 우리 노동시장의 공급(경제활동인구)과 수요(취업자)를 전망하고, 지속적인 성장을 위해 추가로 필요한 인력 규모를 산정했다.

조사에서 경제활동인구와 취업자 수는 각각 2030년·2029년부터 줄어들 것으로 예상됐다. 경제활동인구는 15세 이상 인구 중 수입이 있는 일에 종사하거나 구직활동에 있는 사람으로 2023년부터 2033년까지 24만8000명이 증가할 전망이다. 다만 이는 이전 10년간(2013년~2023년) 증가 폭(309만5000명)의 10분의 1에도 못 미치는 수준이다. 경제활동인구는 전망 전기(2023~2028년)에는 42만 3000명이 증가하나, 후기(2028~2033년)부터 2029년을 정점으로 2030년부터 감소 전환하는 것으로 예상됐다. 양적인 축소에 더해 고령층 비중이 늘어나 노동공급 제약은 더욱 심화할 것이란 관측이다.

같은 기간 취업자 수는 31만2000명 증가할 전망이다. 취업자 수 역시 이전 10년간 증가 폭(311만 7000명)의 10분의 1 수준이며, 전망 후기인 2029년부터는 전년 대비 8만5000명이 감소한다는 설명이다.

산업별로는 보면 취업자 수는 고령화·돌봄 수요 확대 등으로 사회복지와 보건업에서 가장 많이 늘어나는 것으로 나타났다. 디지털 전환 등 기술혁신의 영향으로 소프트웨어 개발 등 출판업에서도 증가할 것으로 예상됐다. 반면 온라인화·플랫폼화 등 산업구조 전환의 영향으로 소매업, 음식·주점업, 도매 및 상품중개업은 감소할 전망이다.

직업별로 보면 돌봄, 보건 및 개인서비스직, 보건·사회복지직, 공학전문가, 정보통신전문가 등은 증가하나 매장 판매직, 교육전문가 등은 감소할 것으로 나타났다.

한국고용정보원은 산업연구원에서 목표로 제시한 장기 경제성장 전망치(1.9%)를 달성하기 위해 2033년까지 노동시장에 취업자 82만1000명이 추가로 유입돼야 한다는 분석도 내놨다. 이는 거꾸로 말하면 1.9% 경제성장률 달성에 부족한 인구 규모가 82만1000명이라는 의미다. 전체 필요 인력은 2954만9000명이나 공급이 2872만8000명에 그쳐 결과적으로 82만1000명이 부족한 셈이다.

이번에 고용정보원이 내놓은 분석은 지난해 분석 결과 대비 취업자 수 감소 시기가 늦춰지고, 추가 필요인력도 줄어들었다. 지난해에는 2028년부터 취업자 수가 줄고, 추가 필요인력은 89만4000만명이라고 했다. 정순기 한국고용정보원 인력수급전망팀장은 “지난해 분석에서는 경제성장률 목표치를 1.9∼2.1% 구간으로 설정했는데, 올해는 1.9%로 반영해 전망치가 변동했다”며 “고령자의 경제활동 참여율이 높아지는 현상도 영향을 미쳤다”고 말했다.

한국고용정보원은 인구 구조 변화에 따른 노동시장의 긴밀한 대응이 필요하다고 제언했다. 지난해 말 우리나라는 전체 인구의 20%가 65세 이상인 초고령사회로 진입했고, 2033년이 되면 이 비중이 30%를 넘는다. 김준영 한국고용정보원 고용정보분석실장은 “선진국에 비해 낮은 고령자, 여성, 청년층의 경제활동참가율을 높이고, 노동 생산성도 높여 노동력 부족에 대응해야 할 것”이라고 밝혔다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)