북·러 밀착 후 소원한 對中관계 복원

習 체면 세워주며 경협 등 확대 속셈

중·러 주도 국제무대에 적극적 참여

정상국가 표방… 외교·경제 고립 해소

양국 뒷배 삼아 美와는 협상력 제고

푸틴엔 러 파병 청구서 요구 목적도

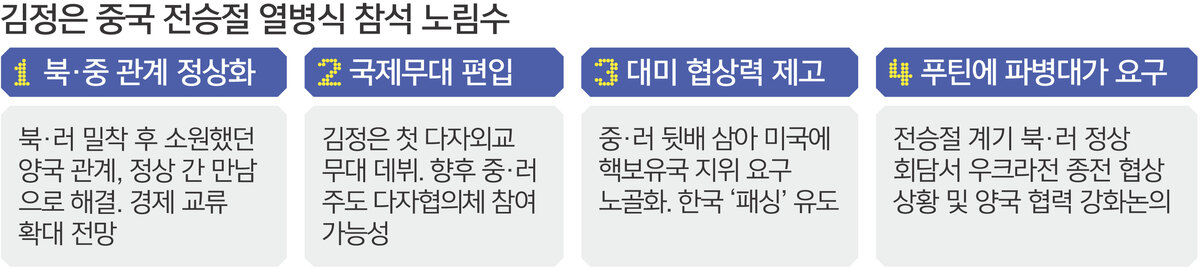

김정은 북한 국무위원장이 다음달 3일 중국 항일전쟁 승전(전승절) 80주년 기념행사에 참석하는 것은 미·중 경쟁 격화, 우크라이나 전쟁 종전 협상, 미국과의 대화 가능성 등 급변하는 국제 정세에 선제 대응하기 위한 ‘다중 포석’으로 풀이된다. 대러 밀착으로 소원해진 중국과의 관계를 복원해 외교를 다변화하고, 중·러가 주도하는 국제무대에 합류함으로써 신냉전 질서에 적극 대응하려는 의도라는 분석이 제기된다. 동시에 핵보유국 지위 확보를 위한 대미 협상력을 높이며 북·미 대화 재개를 준비하는 행보로도 해석된다.

김 위원장이 27개국 정상이 한데 모이는 중국 전승절 열병식에 참석하는 건 수령제인 북한 체제를 고려하면 일종의 ‘승부수’를 던진 것으로 평가된다. 김 위원장이 여러 정상 가운데 섞여 ‘원 오브 뎀’으로 비치는 다자외교 무대는 최고지도자가 주인공이어야 하는 북한의 ‘유일 영도체계’ 성격과 맞지 않기 때문이다. 김 위원장의 할아버지 김일성 주석은 열병식을 비롯해 다자 외교무대에 여러 번 참석했지만, 아버지 김정일 국방위원장과 김 위원장 본인은 다자 무대에 선 적이 없다. 그만큼 김 위원장이 이번 전승절 참석으로 얻을 게 많다고 판단했다는 뜻이다.

우선 북·러 밀착 후 소원했던 북·중 관계를 복원하는 데 목적이 있다는 분석이 나온다. 북한이 우크라이나 전쟁을 계기로 러시아와 ‘혈맹’을 맺자 북·중 관계는 고위급 인사 교류가 끊기는 등 이상 기류를 보여왔다. 김 위원장이 전승절에 참석함으로써 시진핑 중국 국가주석의 체면을 세워주고, 정상 간 만남을 통해 양국 간 문제를 일거에 해결하려 한다는 것이다. 오경섭 통일연구원 선임연구위원은 28일 “중국과의 관계를 복원해 대북 제재에 틈을 내고 핵 보유를 정당화하겠다는 게 핵심”이라고 했다. 우크라이나 전쟁 종전 이후 북·러 관계가 재조정될 가능성에 대비해 중국과의 관계를 다져놓으려는 의도도 깔렸다는 지적도 나온다.

북한이 중·러 주도의 국제무대에 합류함으로써 한·미·일에 맞서는 진영 외교를 본격화하려는 신호탄으로도 볼 수 있다. 정상국가를 표방하며 신냉전·다극화 질서에 편승해 외교·경제적 고립에서 벗어나려는 목적이 있다는 것이다. 두진호 한국국가전략연구원 유라시아연구센터장은 “김 위원장의 이번 방중을 계기로 북한이 향후 상하이협력기구(SCO) 등 중·러 주도 다자협의체와 글로벌사우스에 참여하는 등 고립을 적극 해소할 가능성이 있다”고 전망했다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “이재명정부가 미국, 일본과의 관계를 강화하는 모습을 보이니 북·중의 이해관계가 맞아떨어진 것”이라고 했다. 이번 전승절을 계기로 북·중·러 3자 정상회담이 개최될지도 주목된다.

궁극적으로는 중·러를 뒷배 삼아 핵보유국 지위 확보를 위한 대미 협상력을 확보하려는 목적으로 보인다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “한·미·일의 대북 비핵화 압박 공조 무력화 등을 겨냥한 빅카드”라며 “당장은 아니지만 대미 협상력 제고가 가능하다고 판단한 것으로 보인다”고 했다. 향후 북·미 대화 시 ‘한국 패싱’을 유도하는 효과도 노렸다는 분석도 있다. 두 센터장은 “(남북 대화 환경을 만들기 위해) 한·러 관계만 개선하면 될 줄 알았는데 한·중 관계도 개선해야 하는 판”이라며 “한국은 강대국 정치에 완전히 껴버린 형국이라 우리만 패싱당하는 꼴이 될 수 있다”고 했다.

블라디미르 푸틴 대통령도 참석하는 만큼 김 위원장이 이번 행사를 계기로 우크라이나 전쟁 종전 협상 상황을 공유받고 경제·군사적 협력 등 파병 대가를 확실히 받으려는 목적도 있어 보인다. 김 위원장의 러시아 답방도 논의될 수 있다. 미국과의 대화 재개를 준비하는 행보라는 해석도 있다. 정성장 세종연구소 부소장은 “도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 이루어질 수 있는 북·미 정상회담에 대한 중·러와의 입장 조율 차원의 성격도 있을 수 있다”고 했다. 김용현 동국대 교수(북한학과)는 “전통적인 북·중 관계, 북·러 관계를 다지면서 북·미 관계를 풀어가겠다는 신호로 볼 수도 있다”고 분석했다. 김 위원장은 2018년 트럼프 대통령과의 첫 정상회담 전 두 차례 방중해 시진핑 주석과 정상회담을 가진 바 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 보이스피싱과의 전쟁](http://img.segye.com/content/image/2025/08/28/128/20250828518686.jpg

)

![[기자가만난세상] AI, 생각보다 가깝게 와 있다](http://img.segye.com/content/image/2025/08/28/128/20250828518623.jpg

)

![[세계와우리] 한·미 정상회담과 한반도 평화설계](http://img.segye.com/content/image/2025/08/28/128/20250828518670.jpg

)

![[기후의 미래] 자동차 온실가스 미스터리](http://img.segye.com/content/image/2025/08/28/128/20250828518630.jpg

)