나이제한에 수당도 수년째 제자리

군 사법체계 운영 중대 공백 우려

최근 5년간 군 장기 법무관의 지원 경쟁률이 급격히 하락하면서, 올해는 정원 미달사태까지 빚어진 것으로 확인됐다. 단기 법무관도 상황은 비슷해, 군 전체 법률 인력의 안정적 확보에 비상이 걸렸다. 이 같은 추세가 계속될 경우 군 내부의 사법체계 운영에 심각한 공백이 발생할 수 있다는 우려가 제기된다.

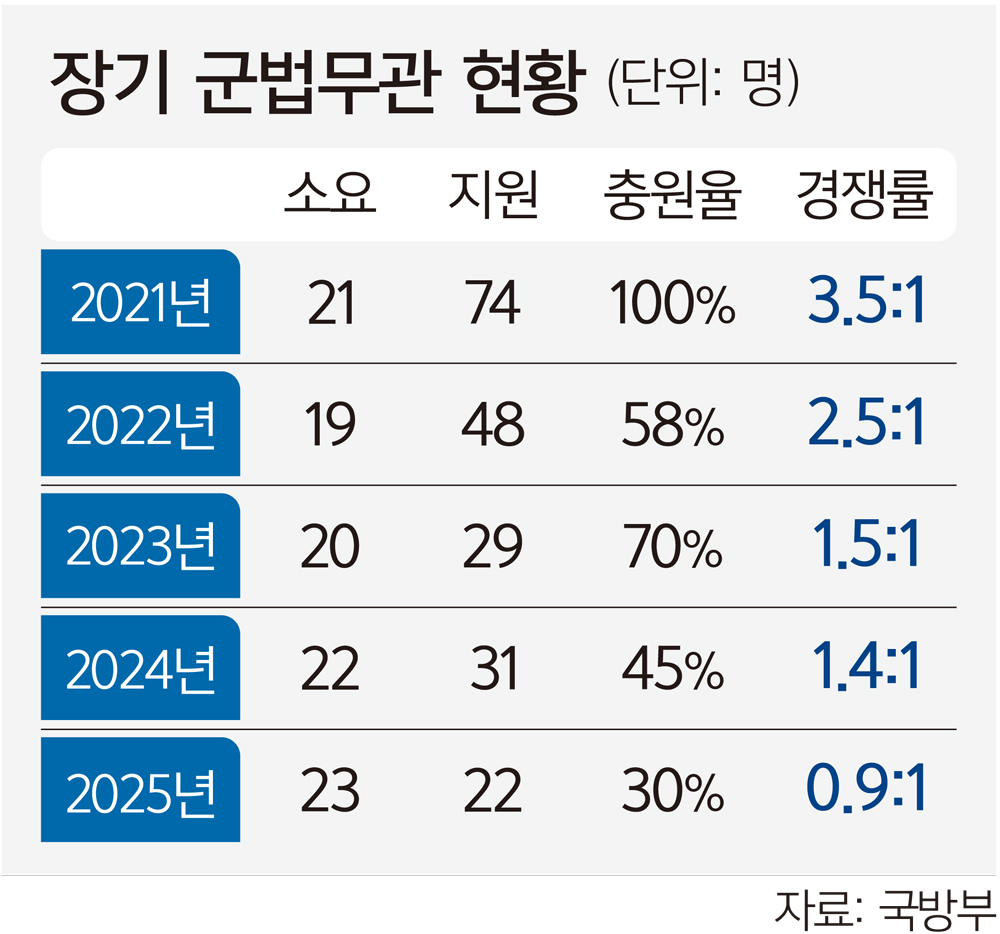

2일 국회 법사위원회 소속 국민의힘 박준태 의원이 국방부에서 제출받은 자료에 따르면, 2025년 장·단기 군법무관 선발 인원이 모두 정원에 미달한 것으로 나타났다. 특히 장기(10년) 군법무관의 경우 경쟁률이 0.9:1에 그치며 사실상 미달 사태가 발생했다. 경쟁률 추이는 2021년 3.5:1, 2022년 2.5:1, 2023년 1.5:1, 2024년 1.4:1로 지속하락한 데 이어, 올해 결국 정원을 채우지 못하는 수준에 이른 것이다.

단기 군법무관도 불안한 흐름을 보이긴 마찬가지다. 2021년과 2022년 경쟁률은 1.1:1로 가까스로 정원을 맞췄지만, 2025년에는 0.72:1까지 급락하며 충원에 실패했다.

이처럼 지원자 수는 줄고, 임관 후 포기자까지 늘면서 충원율도 급감하고 있다. 올해 장기 군법무관의 경우 충원 목표 23명 중 실제 임관자는 7명(충원율 30%)에 불과했다. 이는 2021년 21명(100%), 2022년 11명(58%), 2023년 77%(14명), 2024년 45%(10명)에 이어 지속적인 하락세다.

단기 군법무관의 경우 최근 5년 평균 충원률은 89.4%로 비교적 안정적이나, 올해는 117명 중 82명만 선발(70%)돼 이 역시 불안정한 상황이다.

전문가들은 이 같은 현상의 원인으로 높은 진입 장벽과 열악한 처우를 꼽는다. 군법무관으로 임관하려면 임관 예정일 기준 만 34세 이하여야 하고, 장기 지원자는 사법연수원 수료 또는 변호사 자격증 보유가 필수다. 하지만 그에 비해 근무 여건은 열악하고, 전역 후 경력 활용도도 낮다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

군 법무관 수당도 수년째 제자리 수준이다. 단기 군법무관의 수당은 2021년 12만6643원에서 올해 14만4981원으로 약 14.5%, 장기 군법무관의 수당은 2021년 84만2994원에서 올해 93만7695원으로 약 11.2% 오르는 데 그쳤다.

군 법무관은 군사재판, 법률 자문, 징계심의 등을 맡는 군내 법치 유지를 위한 핵심 인력이다. 그러나 장기 복무 기피 현상이 심화되면서 군사법체계의 연속성과 전문성 유지에 빨간불이 켜졌다.

실제로 군판사 정원 미달 사태까지 발생했다. 군판사는 임관되면 바로 근무할 수 있는 군검사와 달리 10년 이상의 군법무관 경력이 필요해 장기 인력 부족의 직접적인 영향을 받는다. 2023년만 해도 전국 군사법원 33명 정원이 모두 충원됐으나, 2024년부터는 3명이 결원 상태다.

박준태 의원은 “장기 군법무관 지원자와 임관자의 지속적인 하락세로 군 형사사법체계가 정상적으로 작동하지 않고, 군 내부 법치 유지에 심각한 공백이 발생할 것”이라며 “군법무관 지원 기피의 주요 원인으로 지적되는 연령제한 등의 경직된 제도, 그리고 민간에 비해 뒤쳐진 수당과 처우 문제를 근본적으로 개선해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 주한 美 7공군 사령관](http://img.segye.com/content/image/2025/10/02/128/20251002516817.jpg

)

![[기자가만난세상] 슬기로운 명절 에티켓](http://img.segye.com/content/image/2025/10/02/128/20251002516599.jpg

)

![[세계와우리] 경주 에이펙과 실용외교](http://img.segye.com/content/image/2025/10/02/128/20251002516808.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 달을 보다](http://img.segye.com/content/image/2025/10/02/128/20251002516531.jpg

)