줏대없이 이 편 저 편을 기웃거리며 배신을 일삼는 이들을 거칠게 비난할 때 흔히 쓰는 말이다. 길짐승과 날짐승이 싸움이 붙었는데, 박쥐가 상황에 따라 양쪽을 왔다갔다 하다 미움을 받았다는 이솝우화에서 비롯됐다. ‘배신의 아이콘’으로 박쥐를 등장시킨 이런 이야기가 아니더라도 음습한 동굴에서 지내다 저녁이 되어서야 활개를 치고, 피를 빨아먹는 습성, 예쁜 곳이라고는 찾아보기 힘든 외모 등 때문에 박쥐에 긍정적인 이미지를 칠하기가 쉽지는 않아 보인다.

박쥐가 복의 상징으로 여겨진 것은 한자 표기 덕분이다. 박자의 한자 표기는 ‘蝙蝠’(편복)으로‘蝠’이 ‘福’과 음이 같다. 박쥐가 두 마리를 표현한 것은 ‘ 쌍복’(雙福)이라 했고, 다섯 마리면 유교에 이르는 다섯 가지의 복, 즉 장수·부유함·평안·귀함·다자녀를 의미했다.

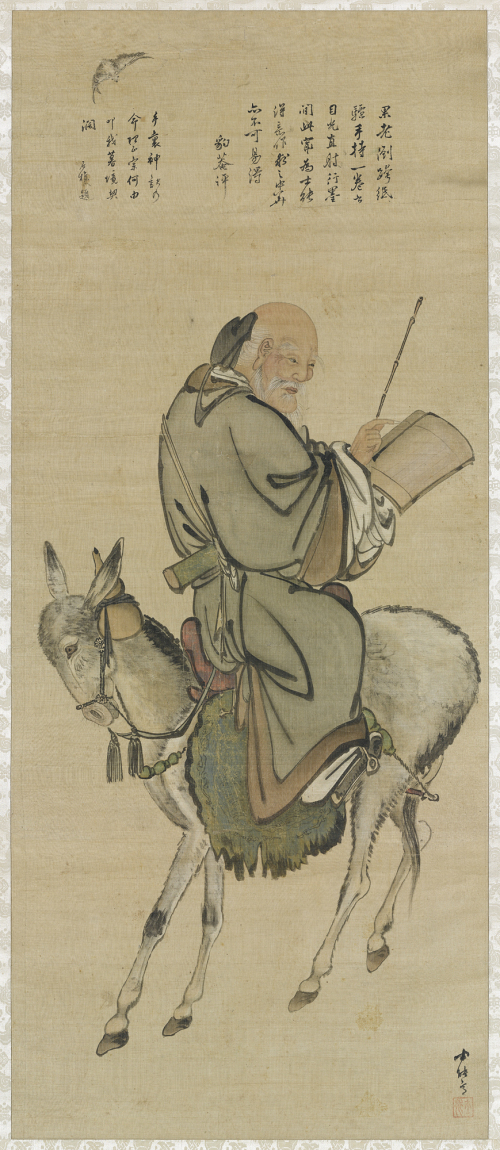

이런 이유로 우리 문화재에서 박쥐를 찾는 것이 어렵지 않다. ‘경복궁 아미산 굴뚝’(보물 제811호)에는 십장생, 사군자와 장수, 부귀를 상징하는 무늬, 화마와 악귀를 막는 상서로운 짐승들이 표현되어 있는 데, 그 중의 하나가 박쥐다. 김홍도의 작품인 ‘과로도기도’(보물 제1972호)는 팔선(八仙) 중 하나로 흰색 당나귀를 타고 다녔으며 박쥐를 대동하고 다닌다는 장과로를 소재로 한 것이다. 정조의 글씨 ‘신제학정민시출안호남(贐提學鄭民始出按湖南·보물 제1632-1호)는 박쥐를 비롯해 모란, 구름무늬 등이 화려한 비단에 쓰여 있다.

남아메리카 대륙에서도 박쥐는 특별한 의미를 가진 존재였다.

고대 마야 문명의 신화에는 ‘카마소트스’라는 죽음의 신이 등장한다. 양손에 칼과 희생으로 바쳐진 사람을 들고 있는 카마소트스는 죽음을 관장하고, 지하세계를 지배하는 흡혈신이다. 마야인들은 맹수의 이빨처럼 크고 뾰족한 송곳니와 두 날개를 활짝 편 자세로 이 신을 표현했다.

국립중앙박물관에서 진행 중인 ‘황금문명 엘도라도’ 전시회에 가면 지금의 콜롬비아 지역에서 융성했던 고대문명에서 박쥐가 가졌던 위상을 확인할 수 있다. 이들은 신성한 동물의 힘을 금속품으로 표현했는데, 단연 두드러지는 게 박쥐의 형상이다. 박쥐는 유능한 사냥꾼이며 어둠, 지하세계와 관련 있는 동물로 주목받았다. 박쥐인간 장식은 공동체를 이끌었던 족장이나 샤먼이 영적세계로 들어가기 위해 변신한 모습을 형상화한 것이다. 박물관은 “이런 장신구를 착용함으로써 영혼이 우주를 비행하는 힘이 생기고 박쥐처럼 어둠에서도 볼 수 있는 능력과 민첩성을 가진다고 믿었다”고 설명했다.

강구열 기자 river910@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 커리어 그랜드슬램](http://img.segye.com/content/image/2025/04/16/128/20250416518940.jpg

)

![[세계타워] 군 통수권자가 갖춰야 할 덕목](http://img.segye.com/content/image/2024/06/12/128/20240612520556.jpg

)

![[세계포럼] ‘폐족’ 보수가 다시 살려면](http://img.segye.com/content/image/2019/09/24/128/20190924514599.jpg

)

![[김상훈의 제5영역] 결핍의 굴레 벗는 길, 여유를 만들자](http://img.segye.com/content/image/2025/04/16/128/20250416518796.jpg

)