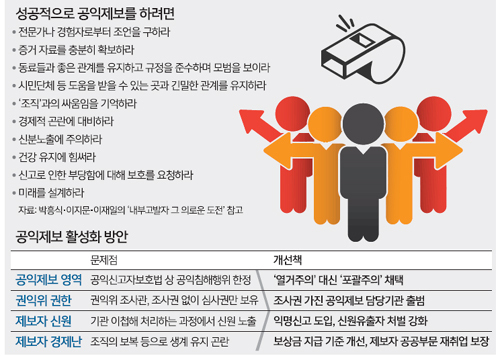

◆제도 개선으로 토양 마련을

공익제보를 활성화하기 위한 보호 제도는 유명무실한 상태다. 한국은 부패방지법과 민간 부문의 공익침해행위를 규제하는 공익신고자보호법을 만들어 구색을 갖췄다. 하지만 실제로 공익신고를 활성화하는 데는 턱없이 부족하다는 지적이 꾸준히 나온다.

우선 공익신고가 필요한 영역인데도 신고 대상 범위에서 제외된 부분이 많다. 공익신고자보호법상 공익침해행위는 279개의 대상 법률을 위반한 경우로만 한정돼 있다. 횡령, 배임 등 형법상 제재를 받는 부패행위는 포함되지 않는다.

이에 이재일 국회입법조사처 입법조사관보는 지난 3월 기고에서 “279개 법률을 열거하는 현재의 ‘열거주의’ 방식을 대신해 개념 정의를 통해 공익침해행위를 포괄적으로 규정하는 ‘포괄주의’로 개정해 공익신고의 범위를 확대하는 것이 바람직하다”고 제안했다.

공익제보 주무기관인 국민권익위원회가 조사권을 갖지 못한 것도 문제로 꼽힌다. 이에 미국의 ‘특별조사국’과 같은 기구 도입이 대안으로 제시된다. 연방 독립기관인 특별조사국은 수사권, 기소권을 갖고 공익제보뿐 아니라 제보자에게 가해지는 보복행위에 대해서도 조사할 수 있다.

공익제보자 대부분은 사건 처리 과정에서 신원이 노출된다. 권익위가 조사권이 없기 때문에 공익제보자의 신고는 사안에 따라 여러 기관으로 이첩되거나 송부되는데, 이 과정에서 다수의 담당자가 신고자의 인적사항을 파악할 수 있기 때문이다.

신원이 노출되면 조직은 파면, 해임 등 주로 인사권을 휘둘러 보복을 가한다. 공익신고자보호법상 보호조치 결정이 내려지더라도 조직이 불복해 행정소송을 할 경우 처분이 확정될 때까지 복귀가 이루어지지 않기 때문에 이를 악용하는 경우가 잦다.

호루라기재단은 이행강제금 부과를 통해 보호조치 결정의 실효성을 확보하고, 전보·지방전출 등 간접적인 불이익 조치에 대해서도 적극적으로 제보자를 보호해야 한다고 지적했다. 이영기 호루라기재단 이사장은 “형사처벌 등을 강화하고 공익제보자에 대해서는 기금을 조성해 일정 기간 동안 생계를 보장해 주는 것이 필요하다”고 말했다.

제보자 신원 노출을 애초에 방지하기 위해 익명 공익신고가 허용돼야 한다는 주장도 나온다. 공익제보자 지원단체에서는 “변호사를 통한 대리 제보도 가능하게 해야 한다”는 의견도 있다.

공익제보자들이 가장 큰 어려움으로 꼽는 경제적 문제를 해결해야 한다는 목소리도 높다. 이를 위해서는 보상금 지급 기준 개선, 공익제보자의 공공부문 재취업 보장 등의 방안이 필요하다는 지적이다.

◆공익제보에 앞서 철저히 준비해야

아직 법 개정은 멀고 보복은 가깝다. 먼저 용기를 낸 공익제보자들은 공익제보를 앞뒀다면 “준비를 철저히 하라”고 입을 모은다.

조직의 보복은 혹독하다는 것이 이들의 공통된 경험이다. 어떻게든 꼬투리를 잡아 제보자를 깎아내리려 든다는 것이다. 동료들도 힘이 되지 못한다. 공익제보를 결심했다면 평소부터 언행을 삼가고 근무시간을 철저히 지키는 것이 필수다. 근무지 무단이탈은 물론 직장에 비치된 사무용품을 개인적으로 사용하지 않는 것 등 사소한 것까지 조심해야만 조직에 공격의 빌미를 주지 않는다.

안타까운 현실이지만 ‘법이 나를 지켜줄 것’이라는 기대 역시 어느 정도 접어두는 게 좋다. 경험자들은 법에 의한 공익제보자 보호로는 충분한 보호를 받을 수 없었다고 말한다. 가능하다면 변호사에게 자문하거나, 적어도 시민단체와 상담해 자신이 공익제보를 했을 때 얼마나 보호받을 수 있는지를 검토하는 것이 바람직하다.

2012년 국군복지단 마트 설치 시 수의계약 등 문제를 제기했던 민진식 대령은 “소송을 해서라도 증거자료를 확보하라”고 말했다. 그는 “내 밑에 있는 사람들에게 부끄러워 시작했던 일인데, 조직은 관성과 이해관계로만 움직이고 옳고 그른 것은 아무 상관 없었다”며 “처음에는 흥분했지만 이렇게 해서 해결될 일이 아니라는 것을 깨닫고 나를 방어하기 위해 소송을 진행하며 증거자료를 확보해 대응하고 있다”고 말했다.

특별기획취재팀=김용출·백소용·이우중·임국정 기자 kimgija@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 日 경시청 공안3과](http://img.segye.com/content/image/2025/02/19/128/20250219522326.jpg

)

![[세계타워] “법전 따르는 시늉만 하는 재판”](http://img.segye.com/content/image/2022/03/16/128/20220316518274.jpg

)

![[세계포럼] 공공기관장 인사 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/12/03/128/20241203519006.jpg

)

![[김병수의마음치유] 정신건강 치료 기준의 오독](http://img.segye.com/content/image/2025/02/19/128/20250219522188.jpg

)