21일 환경부와 국립환경과학원 등에 따르면 전국 17개 시·도 가운데 주택 내 라돈 농도가 가장 높은 곳은 강원도다. 과학원이 2016년 7940곳에서 측정해 만든 ‘전국 실내 라돈지도’를 보면 강원도의 평균 라돈 농도(이하 겨울철 단독주택 기준)는 ㎥당 153.2㏃(베크렐)로 전국 평균 102.7㏃의 1.5배에 달했다.

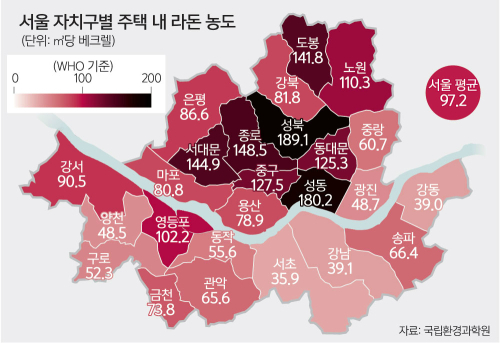

서울은 97.4㏃로 전국 평균과 세계보건기구(WHO) 기준 100㏃보다 낮았다. 자치구별로 들여다보면 서울 전역이 ‘안전지대’인 건 아니다. 성북구는 189.1㏃이 측정돼 WHO 기준은 물론 국내 다중이용시설 실내 기준 148㏃을 넘겼다. 올해부터 적용된 공동주택(아파트) 실내 기준 200㏃에 근접한 것이다. 성북구에서 가까운 성동구도 평균 180.2㏃로 매우 높았다.

반면, 광진구는 성동구와 인접한데도 4분의 1 수준인 48.7㏃로 조사됐다. 서울에서 라돈 농도가 가장 낮은 곳은 서초구로 35.9㏃이었다. 서울에서도 지역별로 5배 이상 농도 차가 벌어진 것이다. 라돈 방출량이 토양 성분과 관련있기 때문이라는 게 환경부의 설명이다.

안세창 환경부 환경보건정책과장은 “성북구는 라돈 방출량이 많은 화강암이 기반암을 이루기 때문에 농도가 높게 측정된 것으로 보인다”고 말했다.

라돈 농도가 지역별 차이가 크다는 것은 토양 특성을 반영한 지역별 대책이 중요하다는 것을 말한다.

환경부는 2015년 실내공기질법을 개정하며 ‘환경부 장관은 라돈지도 작성 결과를 기초로 건강 피해가 우려되는 시·도가 있는 경우 해당 시·도지사에게 5년마다 라돈관리계획을 수립해 시행하도록 요청할 수 있다’는 내용을 추가했다. 시·도지사는 특별한 사유가 없으면 관리계획을 수립해야 한다. 하지만 법이 시행된 지금까지 라돈관리계획 수립 요청은 한 차례도 없었다.

안 과장은 “라돈 농도가 얼마 이상이어야 위해 우려라고 볼 것인지 기준이 명확하지 않아 실제 관리계획 수립 요청을 한 적은 없다”며 “라돈이 요즘처럼 사회적 관심을 끈 적이 없다 보니 계획 수립 요청을 하기 어려운 면도 있었다”고 말했다.

정부는 또 법 개정 당시 라돈 고농도 지역을 ‘라돈관리지역’으로 지정해 중점 관리·지원하려고 했지만 반영하지는 못했다.

라돈은 우라늄이 방사성붕괴 과정을 거친 후 생성되는 방사능 물질로 1급 발암물질이다. 실내 라돈의 80~90%는 토양이나 지반의 암석에서 자연발생한 것이지만, 최근 ‘라돈 침대’ 사건으로 국민 우려가 높다.

그러나 자연 방출 라돈을 라돈 침대처럼 걱정할 필요는 없다는 지적도 나온다. 조승연 연세대 라돈안전센터장은 “실내 라돈의 원인이 토양 등 자연적인 것이라면 (저감공사 같은) 대책으로 농도를 낮출 수 있어 지나치게 두려워할 필요는 없다”며 “다만, 건축허가를 낼 때부터 정확히 라돈을 측정해 피해를 최소화해야 한다”고 강조했다.

윤지로 기자 kornyap@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 남베트남 패망 50주년](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500191.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 트럼프 협상의 위기](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500162.jpg

)

![[기자가만난세상] 현실 동떨어진 ‘외국인 가사사용인’](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500045.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 대통령의 집](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500057.jpg

)