형태의 환원과 원시적 비전 이봉상

순도 높은 시적 정취 보여준 류경채

서체적 충동 추상 표현을 한 강용운

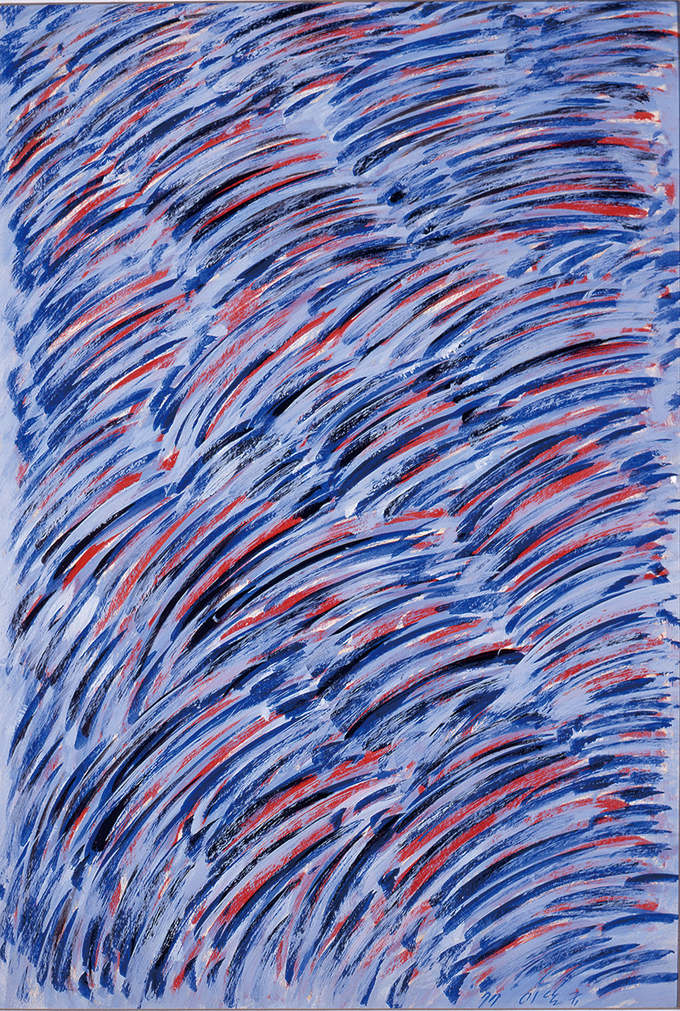

서정적 액션 분출 보여주는 이상욱

초현실주의적 신비주의 표현 천병근

불교적 세계관 현대적 구현 하인두

우주의 질서·생명의 빛 그린 이남규

딸과 아들 사이에 닮은 점 모습 교차

한국 추상화가 ‘가족유사성’ 느껴져

푸르면서도 따스하게 노르스름한 하늘을 배경으로, 이봉상의 ‘나무1’ 속 거친 나뭇결만 캔버스 밖으로 나와 류경채의 ‘향교마을75-5’ 전면을 채운 듯하다. 류경채의 작품 속 수직과 수평으로 그어진 거친 필치가 다시 강용운의 ‘예술가’ 속으로 숨어들어간다. 이남규의 ‘작품’에 서서히 다가가다보면 이내 빨려들어 이상욱의 ‘점’을 마주하고 있다. 관람객은 물리적으로 제한된 전시장 공간 안에서 상상의 거리감을 체감한다. 어떤 작품에서는 돋보기를 들이댄 듯 가까이 빨려들어간 화면이, 어떤 작품은 우주 멀리 나아가 모든 것을 점으로 바꿔버린 거리처럼 멀찍이서 바라본 풍경 같은 화면들이 캔버스에 담겨있다.

작가만의 정체성이 뚜렷해 각자 분명하게 구별되면서도, 이들은 서로 자기들만 아는 비밀의 공통점을 숨겨놓은 것처럼 어딘가 닮았다. 같은 획, 같은 점 하나 없어도 왠지 모르게 닮은 향을 풍긴다. 철학자 비트겐슈타인은 이런 점을 ‘가족유사성’이라고 했다. 구성원 모두 다르지만 딸과 아버지가, 어머니와 아들이, 딸과 아들 사이에 서로 닮은 점이 교차하고 중첩되면서 한 가족이 유사한 모습을 보여주는 원리다. 이들이 풍기는 공통의 향이 무얼까. 그 질문을 던지는 전시가 열리고 있다. 바로 한국 추상화 작가들의 ‘가족유사성’을 찾는 전시다.

서울 종로구 삼청로 학고재 본관과 학고재 아트센터에서 ‘에이도스(eidos)를 찾아서 : 한국 추상화가 7인’이 열리고 있다. 한국 추상회화의 역사를 되짚는 전시다. ‘에이도스’란 아리스토텔레스 철학에서 존재 사물에 내재하는 본질을 가르키는 말이다. 대상의 본질을 좇는 추상화의 속성을 비유한 전시 제목이기도 하다. 이봉상(1916∼1970), 류경채(1920∼1995), 강용운(1921∼2006), 이상욱(1923∼1988), 천병근(1928∼1987), 하인두(1930∼1989), 이남규(1931∼1993). 1950년부터 1990년대까지, 가열차게 추상화를 남기고 간 작고작가 7명이 소개된다. 이들의 회화와 유리화 57점이 나온다. 김복기 경기대 교수 겸 아트인컬처 대표가 기획했다.

전시는 이우환·박서보·윤형근 등 ‘단색화’라는 한국의 미술 브랜드가 탄생하기까지, 그 전과 후, 좌, 우에서 추구된 한국적 추상 세계를 탐구한다. 특히 서구에서 추상화 물결이 밀려드는 가운데, 전통과 현대, 동양과 서양, 지역 특수성과 세계 보편성이라는 대립항 사이에서 치열하게 자생적 추상화의 맥을 이어온 작가들의 정신을 좇는 데 집중한다. 서구 미술사의 잣대로 구분짓고 평가하기 힘든 부분에 더욱 집중한다. 이상욱의 작품들이 형태적으로는 기하학적 추상이기에 서구의 잣대로는 차갑게 느껴져야 할 텐데 되레 그 황톳빛 도형들 속에서 따뜻함이 느껴진다는 데 주목하는 식이다. 전시장에서 만난 김복기 경기대 교수는 이런 특징을 “숨구멍이 살아있는 그림”이라고 표현했다.

전시는 작품과 아카이브를 통해 일곱 작가의 특징을 충실하게 드러낸다. 형태의 환원과 원시적 비전을 보여주는 이봉상, 순도 높은 시적 정취를 보여주는 류경채, 서체적 충동의 추상 표현을 한 강용운, 서정적 액션의 분출을 보여주는 이상욱, 초현실주의적 신비주의를 표현하는 천병근, 전통 미감과 불교적 세계관의 현대적 구현을 추구한 하인두, 우주의 질서와 생명의 빛을 보여주는 이남규. 이어 이들의 ‘가족유사성’을 묻는다. 답을 구하는 과정은 곧 ‘단색화’로 얄팍하게 요약되던 한국 미술 지평을 넓히는 일이다. 그냥 추상화가 아니라 적절한 수식어를 찾아 이름을 붙여주는 일이다. 가령 구상도 추상도 아닌 ‘반추상’이라는, 아쉽고 애매한 이름으로 호명되던 작품을 미술평론가 유근준의 말을 인용해 ‘자연주의 추상’으로 명명하는 일이다. 자연주의 추상이라는 이름으로 이봉상의 ‘하늘, 산, 숲’을 다시 보고, 강용운의 ‘무등의 맥’을 다시 보는 일이다. 왜 추상화 속에서 자연이 보이는지, 왜 ‘무제’나 방법론이 제목이 되지 않고, 하늘이나 숲, 무등산이 제목에 등장하는 지를 알아채는 일이다.

한국 추상의 에이도스가 무얼까 함께 답을 찾아보자 권하는 전시이면서도, 힌트로 내놓는 전시의 1차적 결론이 있다. ‘내용주의’다. 추상미술=형식주의라는 서구적 도식으로 규정되지 않는, 내용 있는 추상, 주제와 정신을 중시하는 추상화라는 얘기다.

이번 전시는 일부러 김환기 등 단색화의 시초로 꼽히는 대표 작가는 제외했다. 잊힌 작가의 미술사적 위상을 재조명하는 취지에 더 집중하려는 목적이 읽힌다.

실제 전시장에서는 ‘너무 일찍 잊혀지고 있는 것이 아닌가’, 혹은 ‘제대로 평가해본 적도 없이 잊히는 것 아닌가’ 하는 우려가 내내 나왔다. 이우환 화백은 “우리 미술에서 류경채 선생이 너무 빨리 잊히고 있는 것 같다”며 안타까워했다고 전시장에서 만난 김복기 교수는 전했다. 김 교수는 “하인두의 예술 세계는 잊히고, ‘하태임의 아버지 하인두’가 돼버렸다”며 개탄했다. 시대를 앞서갔지만 지역 작가, 그것도 호남 작가라는 한계에 강용운을 너무 오래 가둬두었다는 아쉬움도 나왔다.

류경채는 1920년에 황해도 해주에서 태어났다. 강용운은 1921년 전남 화순에서, 이상욱은 1923년 함흥에서, 천병근은 1928년에 경북 군위에서 태어났다. 일제가 강제 점령한 때에 태어나 동족상잔의 전쟁을 치르고 화우들의 고향 사이에 넘을 수 없는 선이 그어지는 것을 봤다. 대륙세력과 해양세력이 정면 충돌하는, 가장 처참했던 전선의 땅에서 태어나 세상을 살았다. 이들은 학교 졸업장을 받아야 할 때 전쟁을 겪어, 청년 작가 시기 오직 자기가 그린 그림 외에는 제대로 된 학력 증명, 경력 증명을 하기 힘든 시대를 지냈다. 김 교수는 그런 시대상황이 1920년대 전후 출생 작가들을 제대로 조명하지 못하게 했을 것이라고 분석했다.

지금 미술시장은 “미쳤다”는 말이 나올 정도로 뜨겁다. 대중적인 셀러브리티만큼이나 인기인이 된 극소수 단색화 거장 작품이 공장 소매품 유통되듯 쏟아져나오며 극단적인 양극화를 보인다. 그런 가운데 시장의 역동성을 예술사적 토양을 두텁게 하는 동력으로 이어가려는 시도가 이번 전시다.

학고재 측은 “한국 문화에 대한 국제사회의 관심이 어느 때보다 뜨겁고 대중문화 분야의 눈부신 성취에 이어 ‘K-아트’ 시대가 도래할 것이라는 기대도 크다”며 “국제미술계에서 한국 미술이 새롭게 도약할 절호의 기회”라고 밝혔다.

이어 “한국의 단색화로 촉발된 한국 미술의 관심을 지속적으로 이끌어가기 위해서는 더 다양한 작가의 작품을 내놓아야 한다”며 “한국 현대미술의 힘과 정신을 살피고 우리의 정체성을 공고히 다지는 일이 과제”라고 강조했다. 또한 “특히 국제미술계에서 추상회화의 강세를 염두에 둘 때, 단색화 전후좌우로 미술사 연구의 확산과 작품의 시장 유입이 시급하다”고 밝혔다. 얌체족이 설익은 열매를 털어대기 바쁠 때, 거름을 주고 나무를 가꾸려는 움직임이 소중하다.

부대행사로 오는 22일 학고재 본관에서 학술세미나가 열린다.

전시는 다음달 6일까지.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 남베트남 패망 50주년](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500191.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 트럼프 협상의 위기](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500162.jpg

)

![[기자가만난세상] 현실 동떨어진 ‘외국인 가사사용인’](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500045.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 대통령의 집](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500057.jpg

)