6·25전쟁 후 가난에 캔버스 살 돈 없어

시장에서 마대 사다가 작업하기 시작

마대 천 뒷면에 물감 밀어내듯 바르면

앞면에 다양한 형태로 물감 새어나와

특유의 ‘배압법’ 방식 사용 주목 받아

‘접합’ ‘다채색 접합’ ‘이후접합’ 진화

작품세계 시대흐름 담아 쉼없이 확장

단색화 VS 비단색화.

서울 종로구 삼청로 일대 화랑가에서 흥미로운 경쟁이 벌어지는 모양새다. 최근 시장 호황과 한국 미술 세계화를 계기로 우리 미술계에 중요한 한 해가 될 것이라는 기대가 나오는 가운데, 한국 미술의 대표 브랜드를 업그레이드하기 위한 움직임이 주목된다.

최근 학고재 갤러리는 ‘에이도스를 찾아서: 한국 추상화가 7인전’을 연 데 이어, 부대 학술 세미나를 열고 시선에서 비켜나 있던 근현대 추상화 작가들을 조명했다. 그간 세계 미술 시장에서 한국 대표 브랜드로 주목받아 온 단색화 외에 한국만의 추상화를 발굴해 나가기 위한 시도였다. ‘포스트 단색화’ 찾기인 셈이다.

전시에 나왔던 남도 화가 강용운을 ‘추상표현주의의 남종 산수화적 번안’으로, 액션 페인팅을 거쳐 일필휘지의 서체적 충동을 표현한 이상욱을 서양 동시대 미술을 수용하면서도 자신의 기운을 담아낸 ‘주체적 문화 번역’의 사례로 명명했다.

전시를 기획했던 김복기 경기대 교수는 세미나에서 “복합문화주의 대두 이후 지구촌 미술의 지형이 바뀌고 있다. 유일신처럼 군림했던 서양 미술 전통이 힘을 잃고 미술은 다신교의 시대를 맞고 있다”고 진단했다. 이어 “작가를 주어로 쓰는 작품 분석, 그 분석으로 저마다의 피와 살을 재구축하고 작가마다 더 적합한 형용사가 붙는 추상미술이 절실하다”며 “이것이 한국 미술의 다양성을 담보하는 일”이라고 밝혔다.

한국 미술 대변자를 찾아 학고재 공을 넘겨받은 곳은 국제갤러리다. 시장의 최고 인기작인 단색화 작가군을 내세운다. 지난해 단색화 리더 박서보 개인전을 연 데 이어, 최근 또 다른 단색화 작가군 하종현 작가 개인전 ‘Ha Chong-Hyun’(하종현)전을 시작했다. 하종현전에서 눈에 띄는 부분은 자신의 대표작 ‘접합’(Conjunction) 연작을 변화시킨 ‘이후 접합’(Post-Conjunction) 연작. 국제갤러리 전시는 ‘역시 대표주자는 단색화’라며 진화된 단색화를 보여 주려는 시도로 읽힌다.

하종현은 1935년 경남 산청에서 출생하고 1959년 홍익대를 졸업했다. 전쟁 후 가난 속에 물감, 캔버스를 살 돈이 없어 자구책으로 재료를 찾다 마대를 쓰기 시작한 것으로 유명하다.

전시장에서 만난 그가 마대를 처음 쓰게 된 시절을 회상했다.

“1950∼1960년대, 내가 학교 다닐 때, 한국전쟁이 끝나고 나서 서울에 와 보니 전부 다 불타고 없는 자리에 간신히 하숙을 얻어 작품을 하던 때다. 그땐 캔버스나 물감은 국산이란 게 잘 없고 특히 물감은 전부 외국에서 들여오던 때라 비쌌다. 생각하고 생각한 게, 남대문 시장에 가서 연구를 한 거다. 천을 사 와서 캔버스를 만들어 보기도 하고 그러다가 마대를 만났다. 마대를 탈탈 털어서 보니 올이 곧고 성긴 것이, 아 이걸로 어떻게 할 수 없을까 싶더라. 이중섭도 담뱃갑 은지에 그림을 그렸잖나. 그런데 천을 사서 보니 구멍이 송송 뚫려 어떻게 할 도리가 없는 거다. 천에다 뒤에서 물감을 발라야 하니까, 뒤에서 밀어붙이는 작업을 한 거다. 그 시절, 나는 엉뚱한 짓을 참 많이 했다.”

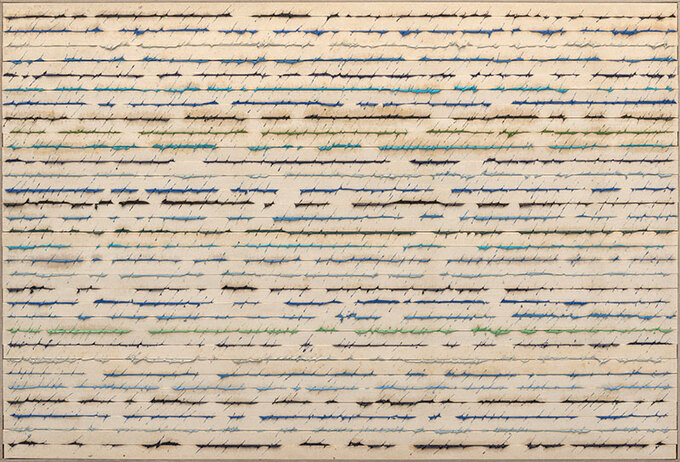

1970년대 본격적으로 선보인 그의 ‘접합’ 연작은 올이 굵게 짜인 천 캔버스 뒤에서 유화물감을 앞으로 밀어내듯 바르는 기법의 작업이다. 기법은 ‘배압법’으로 불린다. 캔버스 앞면에는 성긴 올 사이로 유화물감이 비죽비죽 삐져나온다. 지름 2㎜쯤 될까 싶은 작고 여린 물감 기둥이 살포시 솟아난다. 이 표면은 많은 생각을 하게 한다. 시대 배경을 고려하면 거칠고 마른 표면에 잘 보이지도 않는 구멍들 틈새로 하얀 물감이 돋아나 있는 모습이, 마치 폐허가 된 땅 위에 돋아난 새싹처럼 보인다. 작가가 캔버스를 구할 수 없을 정도로 어렵게 살았던 전후 한국 땅에서도 살아 낸 사람들의 생명력처럼 다가오기도 한다. 캔버스 재료를 찾고 구하고 씨름한 작가의 집약적 노동을 떠올리면, 캔버스 표면 숱한 물감 조각들이 땀의 결정체나 빛나는 보석처럼 느껴지기도 한다.

작가는 마대 천 밖으로 기어이 밀려 나오는 물감을 보며 어떤 생각을 했을까.

“뒤에서 밀어낸 물감들이 마대 형태에 따라서 이상한 형태, 꼬부라진 형태도, 굵은 것도, 작은 것도 있고 여러 형태가 나오는데, 이게 인간이다. 사람도 똑같은 얼굴이 없지 않으냐. 자기 얼굴 갖고 나온 거다. 이런 자연의 얼굴을 작품에 도입하는 게 좋겠다 싶었어. 그래서 밀어내는 작업을 했고 오늘날까지 이어져 왔으니 이렇게 한 육칠십 년 됐지 않나 싶다. 이렇게 끈질기게, 지금까지도 마대·물감과의 전쟁을 하고 있는 거다.”

이번 전시에서는 ‘접합’, ‘다채색 접합’, ‘이후 접합’ 등 세 부류 작품들을 선보인다. ‘다채색 접합’은 기존 흰색 위주 작품에서 빨강, 주황 등 다채로워진 색채를 담은 작품으로 ‘접합’의 연장선에 있다. ‘이후 접합’은 이번 전시에서 작가가 최초로 선보이는 작품이다. 기존 배압법의 원리, 작가가 유지해 온 재료와 물성에 대한 태도를 그대로 유지하면서도 아예 새로운 형태로 나아갔다. 나무 합판을 얇은 직선 형태로 자른 뒤 나뭇조각들을 일일이 먹이나 물감을 칠한 캔버스 천으로 감싼다. 나뭇조각 옆면에 물감을 덩어리째 바르고 나뭇조각을 옆으로 붙여 나가길 반복한 작업이다. 나뭇조각들 사이사이로 물감이 삐져나온다. 작품은 여기서 끝나기도, 눈이 내려 세상을 덮듯 다시 물감으로 하나의 색이 덮이기도 하고, 주룩주룩 빗금으로 할퀴어지기도 하면서 개별적으로 삐져나온 물감들이 다시 통일적으로 정리되는 듯한 표면을 만든다. 기존 ‘접합’보다 조각적 요소가 더 부각되는 세계다.

갤러리 측은 “다채색을 활용하는 시도를 통해, 오랜 시간 본인의 작업을 정의 내린 단색화라는 틀을 넘어 시대의 흐름을 담아내고자 하며, 신작 ‘이후 접합’ 연작 등은 1990년대부터 현재까지 쉼 없이 진화·확장되고 있는 하종현의 작업세계를 일괄한다”고 설명했다.

시대 배경과 꾸준하게 이어 온 집약적 노동이 그의 작품에 녹아 있고, 신작은 멈추지 않는 실험 정신을 보여 준다.

3년 만에 열리는 베네치아비엔날레 기간인 다음 달 24일부터 8월 24일까지, 이탈리아 베네치아 팔라 제토 티토(Palazzetto Tito)에서 하종현 회고전이 열릴 예정이다. 현지 비영리기관인 폰다치오네 베비라콰 라 마사(Fondazione Bevilacqua La Masa) 주최로 열리는 전시에서 한국 모더니즘의 선구자로서 그의 60년 화업이 조명된다. 전시는 13일까지.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 남베트남 패망 50주년](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500191.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 트럼프 협상의 위기](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500162.jpg

)

![[기자가만난세상] 현실 동떨어진 ‘외국인 가사사용인’](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500045.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 대통령의 집](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429500057.jpg

)