청력 다쳐도 공상 인정률 10% 불과

“업무 과중에 병원 치료도 어려워”

8일 오후 1시30분쯤 서울 종로구 광화문광장에서 열린 윤석열 대통령 탄핵 반대집회 현장에서 경찰 기동대원 A씨는 지나가던 한 중년 여성이 길을 묻자 이렇게 되물었다. 수만 명이 몰린 집회에서 참가자들의 구호와 스피커 소리가 뒤섞여 의사소통이 불가능했기 때문이다. 이 여성이 “3번 출구로 어떻게 가나요!”라고 다시 한 번 외쳤으나, 집회 소음 탓에 또다시 묻혀버렸다. 결국 A씨가 직접 다가가 귀를 그에게 바짝 대고서야 의사를 전달받을 수 있었다.

집회가 본격적으로 시작되자, 무대 양쪽에 설치된 스피커를 통해 굉음이 쉴 새 없이 터져 나오면서 소음은 더 커졌다. 혹시 모를 안전사고를 대비하고 있던 기동대원들도 서로 소통이 불가해 무전기에 대고 소리를 질러야 했다. 인상을 찌푸린 채 무전기를 귀에 갖다 대고 있던 기동대원 B씨는 “스피커 소리가 커서 귀가 너무 아프다. 무전을 들어야 하는데, 잘 들리지 않아 힘들다”며 “이런 집회가 있을 때마다 집에 가면 귀가 먹먹한 느낌을 받는다. 이명 현상도 겪고 있다”고 토로했다.

‘12∙3 비상계엄 사태’ 이후 연일 열리는 탄핵 찬반 집회 탓에 ‘소음 공해’ 문제가 이어지는 가운데, 현장 기동대원들의 귀 건강에도 빨간불이 켜졌다. 집회 소음 기준을 상회하는 큰 소리에 무방비로 노출되면서 이명∙난청을 호소하는 경찰이 늘고 있다.

예로부터 경찰에게 골칫거리였던 집회∙시위로 인한 소음 문제는 최근 탄핵 정국 속에 대형 집회가 빈번해지면서 고통을 가중하고 있다. 이날 광화문 집회 현장 인근에서 경찰이 측정한 현장 소음 수치는 집회 및 시위에 관한 법률상 허용 기준을 훨씬 웃돌았다. 10분 지속 평균 75데시벨(㏈)이 허용 기준인데, 종로경찰서가 측정한 현장 소음은 평균 85㏈, 순간 최고 90㏈을 기록했다. 85㏈은 도로변 대형 트럭이 지나가는 소리와 비슷한 수준이고, 90㏈은 오토바이 엔진음과 맞먹는다.

이마저도 경찰이 소음원에서 30m 이상 떨어진 세종파출소에서 측정한 수치다. 취재진이 오후 2시30분쯤 광화문광장 이순신 동상 앞에서 소음계 앱으로 측정한 결과 평균 소음 96㏈, 최대 소음은 114㏈까지 치솟았다. 기동대원들은 이런 소음에 지속해서 노출되는 것이다.

한 경찰은 “기동대의 가장 큰 고충은 소음으로 인한 청력저하”라면서 “일선 현장에 오래 있다 보니 최근 신체검사를 받으면 청력은 5년째 재검사가 필요하다. 꾸준한 관리를 해야 하는 상태”라고 전했다. 기동대원 B씨는 “주말에 증상이 생기면 집회 때문에 병원에 가기도 힘들고, 평일엔 일해야 해서 치료받기도 쉽지 않다”고 했다.

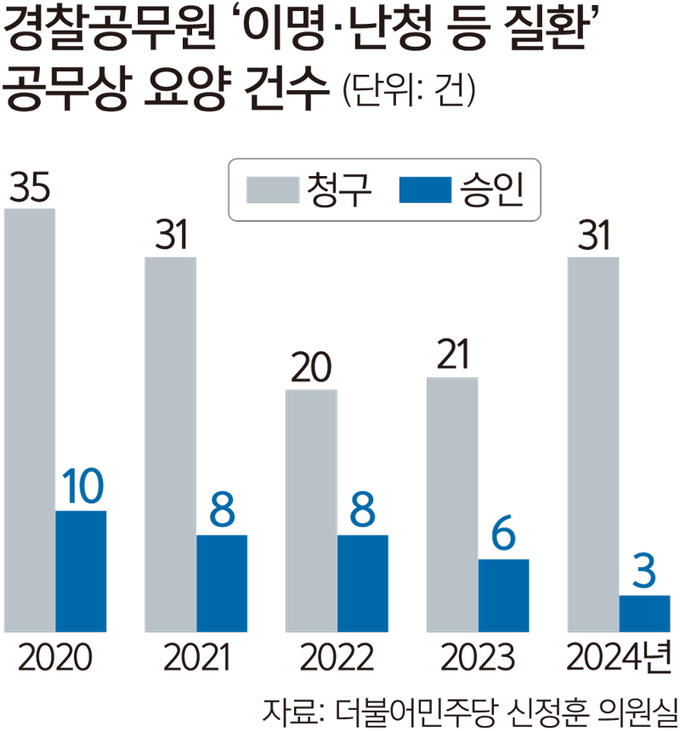

이들의 시름을 더 깊게 하는 건 ‘공무상 재해’로 인정받기 어렵다는 점이다. 더불어민주당 신정훈 의원실이 10일 인사혁신처로부터 확보한 ‘경찰공무원의 이명, 난청 등 안∙이비인후 질환으로 공무상 요양 신청 및 승인’ 자료에 따르면 지난해 31건 청구 중 업무상 재해로 승인받은 건 3건으로 10% 미만이다. 최근 5년(2020∼2024년)을 따져도 138건 중 35건(25%)만 승인을 받았다. 돌발성 난청과 이명 등이 원인이 많아 인과관계를 명확히 할 수 없다는 사유가 대다수다. 이에 승인받지 못한 일부 경찰은 행정소송까지 벌이는 상황이다.

이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “집회 소음이 클 경우 인근 주민의 생활 평온함도 깰 수 있는 만큼, 기준을 초과할 땐 엄격하게 대응해야 한다”며 “과거와 달리 최근 집회는 확성기를 통한 ‘소리 전쟁’이다. 소음 피해가 크기 때문에 기동대원들의 업무상 재해 인정 범위를 넓힐 필요가 있다”고 제언했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[황정미칼럼] 보수 여당의 착각](http://img.segye.com/content/image/2024/11/11/128/20241111518135.jpg

)

![[설왕설래] 스포츠 반중 정서](http://img.segye.com/content/image/2025/02/09/128/20250209510597.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘호랑이’에서 내려오지 않는 자들](http://img.segye.com/content/image/2021/06/07/128/20210607516846.jpg

)

![[박현모의 한국인 탈무드] ‘존중의 욕구’ 채워줘야 발전한다](http://img.segye.com/content/image/2025/02/10/128/20250210513525.jpg

)