모성 신화가 흔들린다. 최근 드라마들이 ‘어머니’를 더 이상 성스러운 이름으로만 남겨두지 않는다. 희생과 헌신의 표준화된 초상 대신, 자기 욕망과 무책임, 실패와 책임의 질문을 정면으로 꺼내놓는다. 불편하지만 필요한 장면들이다.

‘신사장 프로젝트'에는 일곱 살에 보육원에 버린 아이를 성인이 된 뒤 찾아와 전세 사기 피해자로 떠미는 엄마가 등장한다. ‘착한여자 부세미’에서는 자식의 월세 보증금을 빼 달아나고 자식 이름으로 5억 신용대출까지 지는 엄마도 아닌 엄마가 나온다. ‘첫, 사랑을 위하여’에서도 고등학생 딸을 홀로 두고 남자를 따라 해외로 떠나는 엄마가 모습을 드러낸다. 서로 다른 장르와 톤을 가진 세 작품은 ‘엄마’라는 이름이 신성불가침이 아니라는 점에서 만난다.

예전엔 폭력과 횡포의 얼굴을 주로 아버지가 맡았다. 밥상을 뒤엎고 소리를 지르던 ‘가부장’의 전형은 텔레비전의 상징적 장면이었다. 그런데 이번에는 엄마다. 모성 신화가 덮어온 영역, 즉 비판조차 비껴간 어머니의 자리 자체를 드라마가 시험대에 올리고 있다.

모성 신화는 이중의 억압이었다. 현실의 어머니에겐 신화와의 비교를 통한 끝없는 비현실적 죄책감을, 자식에겐 어찌 되었건 ‘어머니는 미워하면 안 된다’는 금기를 부과했다. 그 결과 관계의 실패와 폭력조차 “가족이니까”로 봉합되었으나, 최근의 서사는 이 봉인을 해제한다. 어머니 역시 욕망하는 인간이며, 따라서 사랑, 책임, 경계의 언어로 평가되고 협상되어야 한다는 자명한 사실을 복원하며, 가부장제의 폭력을 내면화하고 무의식적으로 확대 재생산해 온 어머니에 대한 정당한 비판의 길을 자식에게도 열어줄 수 있다.

다만 이 변화가 여성혐오의 새로운 표적이 되어서는 안 된다. 문제의 핵심은 엄마 역할을 신화로 만들어 현실의 폭력과 억압을 재생산하는 이데올로기다. 그래서 더 소중한 장면들도 있다. ‘첫, 사랑을 위하여’에서 비혈연인 지안이 입양한 딸 효리와 이웃을 돌보며 만들어낸 대안적 공동체는, 혈연보다 돌봄이 가족을 이룬다는 사실을 일깨운다. 신화의 어머니가 내려오면 비로소 인간의 어머니가 보인다. 드라마가 먼저 보여준 것은 명확하다. 어머니를 신성에서 인간의 자리로, 가족을 운명에서 선택과 돌봄의 기술로 되돌려놓는 일. 지금 스크린의 ‘나쁜 엄마’들은 엄마를 타자화하기 위한 증거가 아니라, 모성 이데올로기의 껍질을 벗기기 위한 서사의 도구다. 그 껍질이 벗겨진 자리에서 우리는 자유롭게 살아 있는 관계를 그릴 수 있다.

이지영 한국외대 교수

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 노벨상 강국 일본](http://img.segye.com/content/image/2025/10/09/128/20251009511774.jpg

)

![[기자가만난세상] 숙의 민주주의도 곳간서 난다](http://img.segye.com/content/image/2025/08/14/128/20250814518001.jpg

)

![[삶과문화] 가득 찬 컵에서 흘러내린 물로 베풀어라](http://img.segye.com/content/image/2025/10/09/128/20251009511351.jpg

)

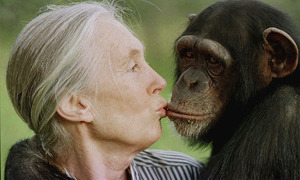

![K드라마가 흔든 ‘엄마’ [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2025/10/09/128/20251009508291.jpg

)