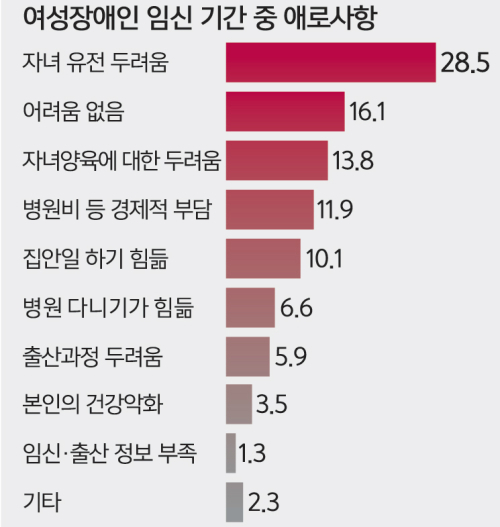

20일 한국보건사회연구원의 ‘2014년 장애인 실태조사 보고서’를 보면, 여성장애인들은 임신·출산·양육 단계에서 심적인 부담과 어려움이 상당했다. 만 49세 이하 여성장애인 10명 중 7명이 ‘장애가 있는 상태에서 임신을 한 적이 있다’고 응답했고, 임신 당시 가장 힘들었던 점으로 ‘자녀가 장애를 가질 것에 대한 두려움’(28.5%)을 1위로 꼽았다. 이어 ‘자녀양육을 잘 할 수 있을지 두려워서’(13.8%), ‘병원비 등 돈이 많이 들어서’(11.9%), ‘집안일 하기가 힘들어서’(10.1%), ‘병원 다니기가 힘들어서’(6.6%), ‘출산과정에 대한 두려움’(5.9%) 등이었다. ‘어려움이 없었다’는 응답자 비율은 16.1%에 불과했다.

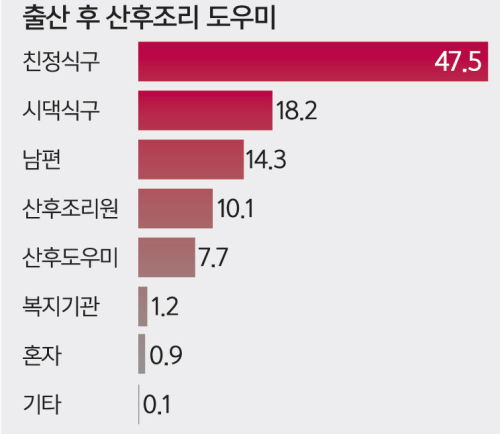

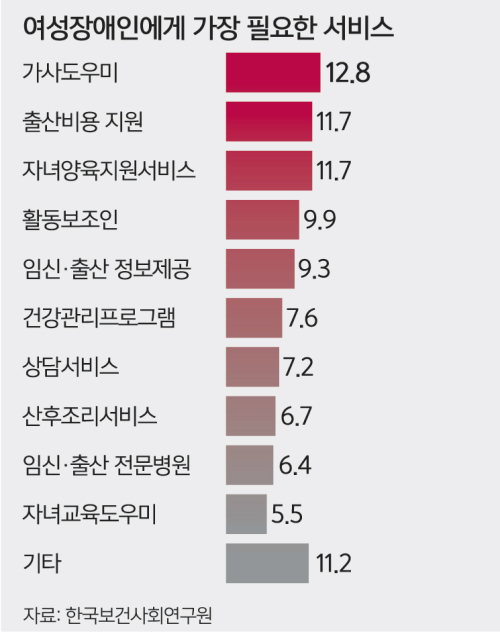

산후조리 조력자는 친정식구(47.5%)가 압도적으로 많았고, 이어 시댁식구(18.2%), 남편(14.3%), 산후조리원(10.1%), 산후도우미(7.7%), 복지기관(1.2%) 등 순이었다. 10명 중 8명이 전적으로 가족에게 의존해 산후조리를 한 것이다. 여성장애인들에게 임신·출산·양육과정에서 가장 필요한 서비스 1순위를 물은 결과, 가사도우미(12.8%)에 이어 자녀양육 지원(11.7%), 출산비용(11.7%)과 활동보조인(9.9%) 지원, 관련 정보 제공(9.3%), 건강관리프로그램(7.6%) 등의 순으로 조사됐다.

출산 쪽에 치우친 정부의 여성장애인 모성권 보호 지원 체계에 문제가 있음을 여실히 드러낸 셈이다.

보고서 역시 “장애여성인들이 장애로 인한 가사 및 자녀 돌봄 수행의 어려움을 극복하고 보다 긍정적인 경험을 할 수 있게 하려면 공적 영역에서의 사회적 지원이 중요하다”고 조언했다.

일각에서는 장애인 실태조사가 장애인이 처한 현실을 제대로 반영하지 못한다는 지적도 나온다. 이희정 한국여성장애인연합 사무처장은 “(장애인인 나도) 지금까지 한 번도 ‘장애인 실태조사’ 응답자가 된 적이 없을 만큼 조사결과 신뢰성에 의문이 간다”며 “특히 장애인 당사자의 내면적인 고통을 묻지 않는 등 정작 장애인들이 관심 갖는 것과 실태조사의 초점이 다르다”고 꼬집었다. 단순히 유산 경험 여부를 물은 뒤 있으면 왜 유산했는지만 묻고 마는 등 대부분 조사 문항이 그렇다는 것이다.

특별기획취재팀=이강은·최형창·김라윤 기자 kelee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 대검 감찰부장 구인난](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500373.jpg

)

![[세계포럼] 국격 추락시킨 ‘헤이트 스피치’](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500346.jpg

)

![[세계타워] 추경은 타이밍… 증액보다 속도](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500207.jpg

)

![[사이언스프리즘] 드럼통과 갈비](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500225.jpg

)