취재 결과 2006년 정부의 불임부부 지원사업으로 출생한 시험관아기 5484명 중 쌍둥이 이상 다태아가 1603명으로 무려 34%나 됐다. 보건복지가족부는 세쌍둥이 이상은 공개하지 않았다.

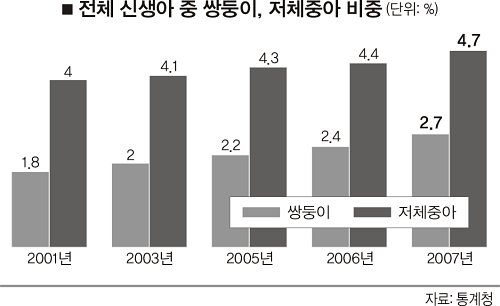

지난해 우리나라의 쌍둥이 출생아 수는 1만3537명으로 2006년에 비해 2707명 늘었다. 전체 출생아에서 차지하는 비중은 2001년 1.79%, 2005년 2.4%, 2007년 2.73%로 해마다 늘었다.

산부인과 전문의들은 쌍둥이 등 다태아 임신이 산모와 태아에게 별로 좋지 않다고 입을 모은다. 유산, 조산 등 후유증이 만만치 않다는 것이다. 양윤석 을지대병원 불임클리닉 교수는 “쌍둥이 임신은 태아 발육부전, 양수과다증, 임신중독증 등을 일으켜 산모의 부담으로 이어지며 미숙아 분만도 덩달아 늘어난다”고 밝혔다.

의학적으로 38주 이상의 정상적 임신 기간을 거쳐 태어났는데 몸무게가 2.5㎏ 미만이면 ‘저체중출생아’이다. 저체중아는 청각·시각 장애, 학습장애 등 각종 후유증에 노출될 위험이 크다. 2005년 대한신생아학회의 조사에 따르면 쌍둥이로 태어난 아이가 저체중일 확률은 52.9%로 일반적인 저체중아 발생률(7.2%)보다 7배 이상 높다. 실제로 쌍둥이가 늘면서 출생아 가운데 저체중아가 차지하는 비중 역시 2003년 4.1%, 2005년 4.3%, 2007년 4.7%로 해마다 늘고 있다.

소아과나 예방의학 분야 의사들은 3∼4년 전부터 저체중아 예방을 위한 보조생식술 개선을 촉구해왔다. 영국과 미국에선 보조생식술 시술 때 이식되는 배아 수를 1개로 제한해 쌍둥이 출산을 줄이려는 노력이 활발하다. 지난해 영국 보건당국은 “각 불임병원에서 출생하는 쌍둥이 비율을 10% 미만으로 낮춘다”는 계획을 내놓았다.

우리나라도 뒤늦게 심각성을 인식하고 대책 마련에 나섰다. 복지부 산하 불임부부지원사업 중앙심의위원회가 만든 ‘가이드라인’은 올해부터 시험관아기 시술 때 배아를 가급적 1개만 이식하도록 제한하고 있다.

하지만 이는 지침에 불과해 일선 의사들 사이에서 얼마나 지켜질지 의문이다. 한 대학병원 산부인과 교수는 “의사로서도 쌍둥이는 피하고 싶다. 하지만 (배아를) 적게 넣으면 임신 성공률이 떨어져 환자들이 싫어하니까 어쩔 수 없다”고 토로했다.

특별기획취재팀=채희창(팀장)·이상혁·김태훈·양원보 기자 tamsa@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)