물론 정부의 불임치료 지원은 여성의 행복추구권 등과 무관하게 철저히 계산된 저출산 대책의 일부일 뿐이다. 이 때문에 일부 여성학자들은 “여성의 몸을 ‘출산을 위한 도구’쯤으로 여기는 인식의 틀은 예나 지금이나 별로 달라진 게 없다”고 비판한다.

|

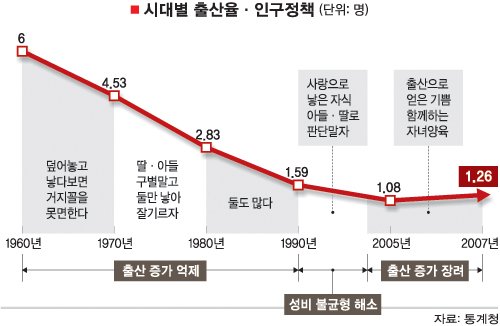

| ◇1960년대 ◇1970년대 ◇1980년대 |

도저히 불가능해 보이는 이 목표를 달성하기 위해 각종 불임시술이 권장됐다. 1973년엔 인공 임신중절 합법화를 위한 모자보건법이 만들어졌다. 심지어 낙태까지 인구정책의 수단으로 동원된 것이다.

산아 제한에만 초점을 맞춘 1960∼70년대 인구정책은 ‘가임 여성의 만성 불임화’라는 부작용을 낳았다. 정부가 나서 사용을 장려한 일부 피임 도구와 먹는 피임약이 골반염, 자궁 경관 손상 등을 일으킨 것이다.

|

| ◇1990년대 ◇2000년대 |

이때까지도 불임 여성들은 정부의 정책적 고려 대상이 전혀 아니었다. 불임부부들은 자녀 없이 평생 살든지 입양을 하든지 알아서 방법을 찾아야 했다. 조영미 서울여성가족재단 연구원은 “과거에 불임은 철저히 개인의 문제이자 가족 내부의 문제에 불과했다”고 말한다.

그러다가 1985년 서울대병원에서 국내 최초로 시험관아기가 탄생했다. 의학 발달에 힘입어 불임 여성들도 임신과 출산을 할 수 있는 길이 열린 것이다. 조 연구원에 따르면 이때가 바로 “정부가 불임 여성들의 호소에 겨우 눈을 돌리기 시작한 시점”이다.

한 치 앞을 못 내다본 정부 인구정책의 폐해로 출산율은 계속 곤두박질쳤다. 2000년대 들어 여성의 사회활동이 늘어나면서 이런 경향은 한층 가속화됐다. 저출산 문제 해결이 정부가 당면한 가장 중요한 과제로 떠올랐다. 마침내 보건복지가족부는 2006년 불임부부에 대한 시험관아기 시술비 지원에 뛰어든다.

1960년대부터 최근까지 인구정책을 바라보는 여성계의 시선은 곱지 않다. 출산 억제든 장려든 임신을 여성 스스로에게 맡기지 않고 국가권력이 나서서 ‘통제’하려는 발상 자체가 잘못이란 것이다.

황정미 한국여성정책연구원 연구위원은 “출산율 높이기에 혈안이 된 정부가 정작 임신·출산의 주체인 여성의 건강권에 대해선 얼마나 배려하고 관심을 보였는지 따지지 않을 수 없다”고 말했다.

황정미 한국여성정책연구원 연구위원은 “출산율 높이기에 혈안이 된 정부가 정작 임신·출산의 주체인 여성의 건강권에 대해선 얼마나 배려하고 관심을 보였는지 따지지 않을 수 없다”고 말했다.

그는 정부의 지원사업에 대해 “‘얼마를 지원하면 몇 명의 신생아가 더 태어난다’는 식의 지극히 생물학적 관점에서 비롯됐다”고 꼬집었다. 유경희 한국여성민우회 공동대표는“여성의 몸은 ‘출산을 위한 몸’이라는 단편적 사고를 버려야 한다. 불임은 남녀의 문제이자 가족의 문제이고 사회의 문제”라고 강조했다.

특별기획취재팀=채희창(팀장)·이상혁·김태훈·양원보 기자

tamsa@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)