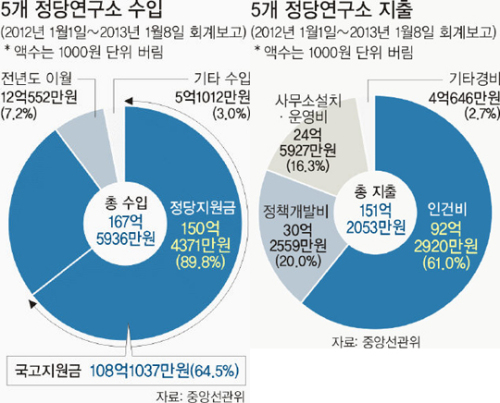

9일 세계일보가 중앙선관위에 정보공개를 청구해 입수한 여의도연구소(여연·새누리당), 민주정책연구원(민정연·민주당), 진보정책연구소(통합진보당), 진보정의연구소(진보정의당), 자유정책연구원(선진통일당이 2012년 11월7일 새누리당 전신인 한나라당과 합당하면서 해산) 5개 정책연구소의 지난해 결산내역을 분석한 결과, 이들 연구소의 총지출 151억2053만원 가운데 인건비가 92억2920만원으로 61%에 달했고, 사무소설치·운영비도 24억5927만원으로 16%를 차지했다. 정책개발비는 30억2559만원으로 20%에 불과했다. 배보다 배꼽이 더 큰 셈이다.

현행 정치자금법은 정당이 국고보조금에서 선거보조금을 뺀 경상보조금의 30% 이상을 정책연구소에 배정하도록 하고 있다. 이 법에 따라 지난해 여연은 약 52억원, 민정연은 약 43억원, 진보정책연은 7억6898만원, 진보정의연은 1억4961만원의 지원금을 국고에서 받았다.

인건비가 지나치게 많은 비중을 차지하는 것은 정당 유휴인력을 연구소로 파견하는 그릇된 관행 탓이 크다. 정당 관계자들은 “당직자를 100명 이내로 제한하는 정당법 때문에 당직자를 무한정 늘릴 수 없으니까 연구소로 보내 정당 업무를 보면서도 급여는 연구소에서 받는 식으로 운영하는 측면이 있다”고 말했다.

5개 연구소의 석연찮은 자금 집행 과정도 적잖이 발견됐다.

진보정의연은 지난해 대선 직후 진보정의당에 6000만원을 차입금으로 빌려줬고, 자유정책연은 시·도당에 1200만원을 지원금으로 보내기도 했다. 민정연은 지난해 두 차례 열린 전당대회와 대통령후보 경선 등 중앙당 관련 행사에 출장비 명목으로 정책개발비를 사용했다. 여연은 국민연금과 건강보험 등 4대 보험을 인건비가 아닌 사무소 설치 운영비로 분류했다.

정책개발비 자금 집행 내역을 살펴보면 국가 미래 준비나 민생정책 개발보다는 자당에 유리한 선거전략을 짜는 데 초점이 맞춰진 것도 문제점으로 지적된다. 연구소장 임명과 인력 충원, 연구활동 등에 중앙당의 입김이 세 정책 싱크탱크의 독립성이 거의 보장되지 않는 데 따른 것이다.

미국, 유럽의 주요 싱크탱크가 정당 성향과 무관하게 국가 현안의 중장기 정책, 비전을 내놓는 양상과는 차이가 있다.

참여연대 이지현 정치팀장은 “정당 정책연구소가 정책개발 역량보다는 당직자의 또 다른 일자리로 전락했다”며 “전문가 집단으로 연구소를 구성하고 시민과의 소통을 통해 개혁과제를 제기하고 대안을 만드는 게 중요하다”고 강조했다.

김달중·박세준 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)