그런데 2010년 가을 집 주인이 느닷없이 전세금을 1억원가량 올려 달라고 통보를 하면서 불행이 싹트기 시작했다. 김씨는 “당시에는 맞벌이를 했지만 1억원이라는 큰 돈을 마련할 수가 없었다”면서 “때마침 같은 아파트 단지에 142㎡(43평)형짜리 아파트가 싼값에 급매물로 나왔고 전세금에 3억5000만원가량 대출을 받아 매입했다”고 말했다. 그러나 내집을 마련했다는 생각에 아내와 기쁨을 나누며 즐거워하던 순간도 잠시뿐이었다. 그는 “4인 가족에 필요하지 않은 대형아파트를 사는 치명적 실수를 저질렀다”고 후회했다.

◆가시지 않는 전세대란의 악몽

김씨의 원단공장 매출은 2007년 10억원에 이르렀지만 그 후 경기침체로 2010년 4억원으로 반 토막이 나고 말았다. 증시침체로 아내의 수입도 뚝 떨어졌다. 월 150만원을 웃도는 이자부담이 김씨 가족을 옥죄기 시작했다. 급기야 김씨는 2011년 5월부터 대출이자와 생활비, 공장 운영자금을 충당하기 위해 대부업체 급전까지 빌려쓰기 시작했다. 공장은 이듬해 1월 초 가동이 중단됐다. 와중에 자금난이 심화하자 부부관계마저 급속히 나빠졌다. 이들 부부는 2011년 말 이혼서류를 법원에 제출됐다. 김씨는 아내로부터 위자료 등을 빼곤 7000만원을 받고 5억원가량의 아파트(대출금 3억4300만원)를 아내에게 넘겼다. 이 돈마저 거래처에 미납금 지급에 쓰였지만 김씨는 2억원가량의 빚이 남았다. 그는 현재 관악구에서 보증금 200만원에 월세 35만원짜리 원룸에서 나 홀로 우울한 나날을 보내고 있다. 김씨는 중소 정보기술(IT)업체에 다니며 290여만원의 급여를 받고 있지만 이자 갚기에도 벅차다고 한다. 김씨에게 전세대란은 파산으로 내모는 방아쇠였던 셈이다.

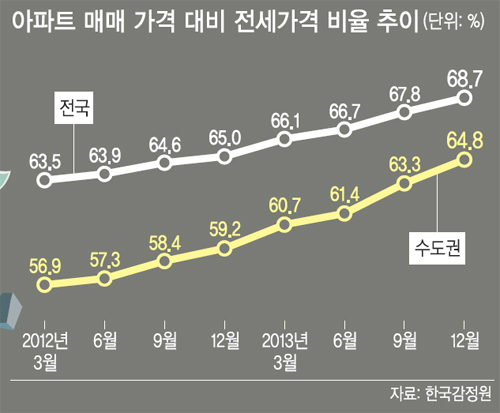

강남 대치동의 한 부동산 중개업자는 “12억원짜리 방배동 고급빌라는 전세가가 10억원을 호가하고 9억원짜리 아파트는 6억원을 넘어선다”면서 “강남·강북 가릴 것 없이 전세가 나오기 무섭게 동나고 그나마 요사이에는 물건 자체가 드물다”고 전했다.

전문가들 사이에는 전세대란을 막겠다는 정부대책이 땜질식 처방에 그쳤다는 비판이 많다. 정부는 지난해에만 4·1부동산대책을 시작으로 7·24 후속조치, 8·28 전월세 대책, 12·3 후속조치 등 네 차례나 쏟아냈다. 이 대책은 대부분 취득세 인하와 장기주택 모기지 공급 확대 등을 통해 전세수요를 매매수요로 전환하는 게 핵심이다.

그러나 정부의 기대와는 달리 시장의 반응은 싸늘했다. 전성인 홍익대교수(경제학)는 “8·28 대책은 부동산가격을 올리기 위해 대출을 확대하는 데 초점을 맞춰 문제를 더 키우는 오류를 범했다”고 비판했다. 전 교수는 “대책에는 5억원가량 전세 세입자들이 매매시장에 나오도록 하자는 의도가 깔려 있는 듯하다”며 “그러나 문제의 핵심은 극심한 전세난을 겪으면서도 집을 사기 어려운 전세금 5000만∼1억5000만원의 세입자”라고 지적했다. 정부대책으로는 전세대란이 진정되기 어렵다는 얘기다.

주택 경매시장에도 정부대책은 반짝 효과에 그쳤다. 4월1일 대책의 효과가 바로 반영된 4월 경매에서 청구액보다 낙찰가가 더 높은 비율은 전월 21%에서 18.1%로 2.9%포인트 줄었다. 또 8월28일 대책의 효과가 반영된 9월의 비율도 전월 20.6%에서 19.5%로 1.1%포인트 줄었다. 그러나 5월과 10월 이 비율은 각각 19.3%와 19.6%로 반등해 현 정부 부동산 대책의 효과가 한 달 이상 지속하지 못했음을 보여줬다.

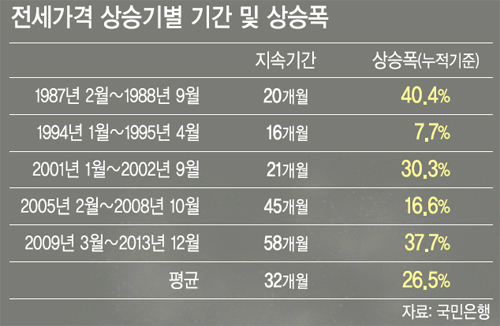

올해 전망 역시 그다지 밝지 않다. 손정락 하나금융연구소 선임연구원도 “주택매매가격이 오르기 어렵다는 인식이 팽배해 있고 전세수요는 여전히 늘고 있다”면서 “정부의 부동산대책도 지난해 이미 나올 만한 카드가 다 나와 올해는 정책이 시장을 끌고 가긴 힘들 것”이라고 내다봤다.

특별기획취재팀=주춘렬(팀장)·나기천·김예진·조병욱 기자 investigative@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)