“아주 사소한 차이를 찾아 최고급 부분에 광기 어린 정열과 돈을 쏟아붓는 사람이 얼마나 있느냐로 그 문화의 수준이 결정된다.”

|

| 문화재청 김상엽 문화재감정위원이 지난 28일 서울 인사동의 한 사무실에서 근대기 문화재 수장가들의 의미에 대해 설명하고 있다. 남정탁 기자 |

“당시 사람들 대부분이 관심을 갖지 않았던 부분에 관심을 갖고 투자를 한 것은 긍정적인 평가를 해야지요. 그러나 문화재를 본인 욕심을 채우려는 데 이용한 저열한 민낯을 가진 이들도 많았습니다.”

일본 육사 출신으로 함경북도 지사 자리에 올랐고, 1930년대 ‘반도의 은행왕’으로 불렸던 박영철이 그랬다. 친일이 ‘신념의 경지’에 이르렀던 박영철은 전통문화 애호가, 서화수장가로 유명했다. 스스로 “늘 우리의 고문화를 보존하고 그 산일을 막는다”고 자부하기도 했다고 한다. 1932년 간행한 ‘박영철본 연암집’은 연암 박지원 면모를 가장 잘 드러낸 책으로 통한다. 죽기 전 수장품과 진열관 건립비를 경성제국대학에 기증할 것을 유언해 오늘날 서울대박물관의 기초를 놓기도 했다. 김 위원은 “박영철은 제국주의 협력자지만 막대한 고미술품을 공공 기관에 조건없이 기증한 모범적 수장가라는 모순된 행적을 보였다”며 “그는 당시 시대상과 맞물려 등장한 새로운 유형의 수장가”라고 평가했다.

박창훈은 ‘다량 수집 후 전량 매매’라는 전례없는 처리 방식으로 다른 수장가들과 뚜렷이 대비된다. 박창훈은 1940년과 1941년 두 차례 경매를 통해 이순신의 편지, 김홍도의 그림 등 600여점을 한꺼번에 팔아치웠다. 김 위원은 “박창훈에게 문화재 수집은 투자였다. 10년 넘게 모은 수장품을 가장 비쌀 때 팔았다는 점에서 땅투기랑 비슷했다”며 “민족문화 애호나 고미술품에 대한 애착으로 평가하기에는 의구심이 든다”고 말했다.

|

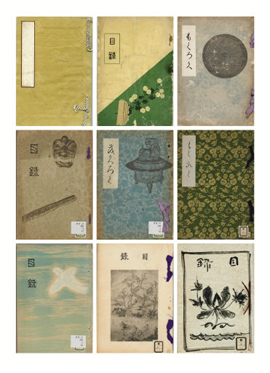

| 일제강점기 수장가들이 유물을 입수하는 주요 통로 중 하나였던 경매의 도록은 유물의 출처, 유통과정 등을 보여주는 귀중한 자료다. 돌베개 제공 |

“사실 전(前) 근대기만 해도 양반들이 사랑방에 모여 글씨와 그림을 감상하고 주고받는 게 전부라고 해도 과언이 아니었습니다. 그러던 것이 근대기에 들어 수장가들의 애호 성향에 따라 그 시대의 미감이 형성되고, 미술품에 대한 평가가 달라지는 현상을 자주 발견할 수 있습니다.”

당시 미술시장의 가장 ‘큰손’이었던 일본인들도 마찬가지다. 이토 히로부미의 광적인 애호가 고려청자에 대한 관심을 일깨웠고, 야나기 무네요시 등은 조선 백자의 아름다움을 찬미했다. 김 위원은 “안타깝지만 한국의 도자기에 대한 일본인들의 관심, 평가 이상의 것을 지금까지도 뽑아내지 못하고 있는 면이 있다”고 지적했다.

수장품들이 이런저런 이유로 흩어져 소재조차 알 수 없게 된 것이 많다는 점은 안타깝다. 김 위원이 책에 소개한 수장가들 중에는 간송과 박영철의 수장품 정도가 간송미술관, 서울대박물관을 통해 온전히 전해지고 있다. 김 위원은 흩어진 수장품, 팔려나간 문화재 등의 소재를 파악할 근거가 되기를 바라는 마음을 담아 올 초 일제강점기의 경매 도록 등을 모은 ‘한국근대미술시장사자료집’을 냈다. 이 책에 담긴 자료는 문화재의 출처, 유통과정, 구매자 등을 기록하고 있기 때문이다. 특히 한국 문화재를 많이 가진 일본인들이 봤으면 좋겠다고 했다.

“일본의 어디에, 누가, 어떤 문화재를 갖고 있는지 알려지지 않은 게 많죠. 일본인들이 자료집을 보고 자기가 가진 문화재의 유래를 안다면 시장에 내놓을 수 있지 않겠습니까.”

강구열 기자 river910@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)