|

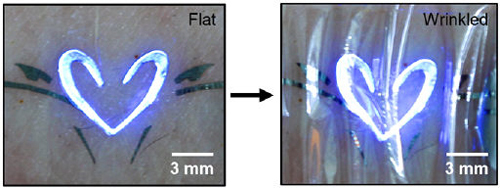

| 기초과학연구원 나노입자연구단이 개발한 양자점발광다이오드(QLED) 소자는 머리카락 대비 40분의 1에 불과할 정도로 얇아 피부에 부착할 수 있고, 구겨진 상태에서도 전류가 끊이지 않아 선명한 디스플레이를 선보이는 게 특징이다. 사진에서도 한 연구원이 손목에 붙인 소자를 정상상태(1번)에서 심하게 구긴 뒤(2번)에도 전류가 흘러 QLED가 빛을 내고 있다. 기초과학연구원 제공 |

14일 미래창조과학부에 따르면 기초과학연구원(IBS) 나노입자연구단의 현택환(사진) 단장과 김대형 연구위원팀은 나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 크기의 양자점(Quantumdot) 발광다이오드(LED)를 이용해 초고해상도의 디스플레이를 세계 최초로 개발했다. 연구진은 이번 성과를 과학잡지 ‘네이처 커뮤니케이션’에 이날 게재했다. 이 소자는 두께가 머리카락 대비 40분의 1에 불과해 피부에 쉽게 달라붙는다. 마치 ‘전자문신’처럼 보일 정도이다. 변형이 자유로워 잡아 늘이거나 구겨도 작동하는 데 지장이 없어 디스플레이가 뚜렷하다.

이 소자의 해상도는 세계 최고 수준인 2460ppi로 최신 스마트폰보다 4∼7배 선명하다. 삼성전자 ‘갤럭시S6’의 해상도는 577ppi이다. 상용화된 고화질(HD) 디스플레이보다는 42배나 높다. 현 단장은 “두께가 2.6㎛에 불과한 초박막 필름 소자인 만큼 마음대로 구부리고 늘일 수 있을 뿐만 아니라 저전압에서도 작동한다”고 설명했다.

QLED는 유기물로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED)에 비해 진화한 차세대 발광소자로 각광받고 있다. 나노 크기의 양자점이라는 물질을 발광소자로 사용한다. 전류를 흘려주면 양자점이 청색, 녹색, 적색 빛을 내는데 OLED보다 색 재현율이 우수하다는 평가를 받는다. 수분과 산소 등 주변 환경의 변화에도 안정성이 높아 세계적으로 활발하게 연구되고 있으나 상용화 단계에는 이르지 못했다.

연구진은 이번 성과로 올해 초 국내 특허를 출원했으며, 국제특허 출원도 준비 중이다. 관련 생산공정 등을 개발하면 5년 내 실용화와 양산이 가능할 것으로 내다본다. 양자점 나노 입자를 기판에 고르게 잘 배열하는 기술을 개발해 이미 대량생산의 발판을 마련했다. 상용화에 들어가면 기존 ‘웨어러블’(착용형) 기기 소자를 대신할 것으로 기대된다. 이 소자를 활용하면 초고화질(UHD) 디스플레이가 가능한 만큼 쓰임새도 다양할 것으로 보인다.

현 단장은 “두껍고 휘어지기 어려운 기존 웨어러블 기기의 단점을 완전히 해결하면서 초고해상도를 가진 QLED를 개발한 것은 이번이 처음”이라며 “우리나라가 LED 분야에서 선진국을 확실히 앞섰음을 보여주는 성과”라고 평가했다.

황계식 기자 cult@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)