|

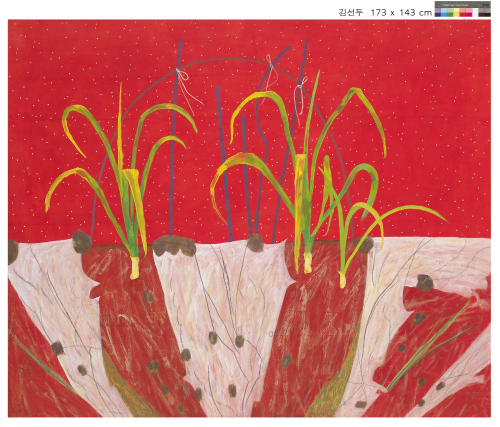

| 필선의 맛을 살린 김선두의 ‘별을 보여드립니다’ |

“나는 가시적인 대상의 노예 노릇은 하지 않는다. 절대의 큰 바다에는 형태가 없다.나는 때떄로 대상을 초월하여 무극(無極)의 저 공간에서 찾고있다.

거기에는 절대해방과 절대 자유가 있다. 인간은 유한하다. 때문에 영원을 동경한다. 있으면 반드시 없는 것이 뒤따르고 없으면 반드시 있는 것이 뒤따른다.

이것이 바퀴처럼 영원히 돌고 도는 무극의 참모습이다. 이를 통찰할 때 우리는 무아(無我)의 경지에 도달할 것이다.”

그는 절대의 소리를 귀로 듣지 않고 눈으로 듣는 것이 관음(觀音)이요,절대의 향내를 코로 느끼지 않고 귀로 느껴야하는 것이 문향(聞香)의 경지라고 했다.

이것이 화가가 알아야 할 초월의 미학라는 것이다.

“실상(實相)과 허상(虛相)이 조화를 이루면 모두가 정토(淨土)가 아니던가. 여기에 나의 붓끝이 닿으면 춤과 노래가 흥겹게 어우러질 것이다.”

그는 자신의 작업과정을 “가로 세로 붓을 떨어뜨리니 바람과 우뢰소리 일어난다.홀로 서릿발 같은 붓을 잡고 마귀의 진을 무찔러서 열어가는데,만약에 진짜 용이나 호랑이를 사로잡지 못한다면,어찌 우주의 참 기운을 그려낼 수 있겠는가”라고 시로 읇기도 했다.

학고재 갤러리에서 29일까지 열리는 ‘당대 수묵’전도 한국과 중국 작가들의 새로운 모색을 엿 볼 수 있는 전시다. 김선두, 김호득, 조환 등 한국작가 3인과 웨이칭지(魏靑吉), 장위(張羽Zhang Yu) 등 중국 작가 2인이 출품했다.

우리땅의 황토색 짙은 서정풍경과 하늘을 수묵채색으로 담아내는 김선두 작가는 장지위에 채색을 수십번 중첩하여 아래의 색이 덧칠한 색을 통해 발색하게 만든다. 무한한 색을 담고 있는 검정(墨有五彩)을 새롭게 해석한 작가는 수묵을 붓으로 그린 다음 그 필선을 가위로 오려내고 여백을 채색 장지로 콜라주한다. 아래 색이 필선의 색으로 드러나게 하는 방식이다. 작가는 타공된 쇠판의 텅 빈 공간을 먹선으로 삼는 ‘철묵화’까지 밀고 나갔다.

김호득 작가는 종이를 구겨서 먹을 찍어내거나, 한지에 먹을 적시고 주물러 빚어놓기도 한다. 한지와 같은 전통재료에서 벗어나 질기고 성긴 광목천, 캔버스천 등을 이용하여 먹이 스미는 공간을 다양하게 연출하고 있다. 폭포, 계곡, 바위 그리고 흐르는 물을 주로 그렸던 작가는 수많은 점 찍기와 선 그리기로 추상적이고 형이상학적인 화폭을 만들어냈다. 종이 죽을 꽉 쥐어짜 내거나, 수조에 먹물을 담고 그 위에 시간의 흔적이 담긴 광목천을 거는 설치작업도 선보였다. 먹으로 기운생동을 구현하고 있는 것이다.

조환 작가는 서예를 바탕으로 한 설치작업을 보여준다. 철판을 자르고 용접해 전통 산수와 서예의 획을 현대의 산물인 철을 통해 입체적으로 구현한다.

전시장 벽면에 세워진 철판엔 중국 당나라의 서예가 장욱(張旭)이 쓴 반야심경 구절의 전문이 새겨져 있다. 그 앞엔 배가 있다. 불교 설화에서 등장하는 반야용선(般若龍船)이다. 어지러운 세상을 넘어 피안(彼岸)의 극락정토를 갈 때 타는 배다. 참된 지혜와 깨달음을 얻은 중생이 극락정토로 가기 위해 타고 건너가는 교통수단이다. 이 작품을 통해 작가는 “근본에 이르고자 대상의 진실을 직시하는 과정에서 본질은 가시적인 현상으로부터 해방됨을 표현하고자 했다다”고 말했다.

웨이칭지의 화폭엔 별로 가득 찬 파라마운트 영화사 로고, 스포츠 상표 퓨마 로고, 할리우드 이미지,공산당의 상징인 낫과 쇠망치, 도시의 고층빌딩과 같은 이미지들이 얼굴을 내민다. 그에게 수묵전통은 오늘에도 연구 가능한 형태라야만 의미가 있다. 연필과 금박과 같은 비(非)수묵 재료들을 과감히 수용하고 먹을 떨어뜨리고 번지게 하는 등 새로운 기법도 시도한다. 그는 “전통은 정신적인 흐름으로 변화와 개선의 과정에서 휴머니티를 보장하는 것은 계속 확인되어야 한다”라며 전통의 현대성에 대한 가이드라인을 설정했다.

장위는 붓과 먹 대신 손과 매니큐어로 화폭을 만들어 간다. 손가락에 물과 매니큐어를 발라 화폭에 찍어 가는 방식으로 작업을 한다. 이른바 지인(指印)화다. 전통적으로는 승낙과 계약을 상징하는 지장을 통해 새로운 수묵화를 모색하고 있는 것이다.지두화(指頭畵)와는 달리 지문의 원본 형태가 잘 보이도록 먹 대신에 물과 매니큐어를 사용한다. 전통재료인 장지에 국한하지 않고 유리판을 캔버스로 삼기도 한다. 수없이 찍어 가는 지인 작업 속에서 작가는 우주의 광활함,물아일체(物我一體)의 동양 정신세계에 이르게 된다.

수묵화의 색다른 진화들이다. 이 같은 수묵화의 새로운 시도들이 이 시대 새로운 화론을 만들어 갈 것이다.

편완식 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 다크 팩토리](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518489.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 中 간 이재용, 美 간 정의선](http://img.segye.com/content/image/2023/10/25/128/20231025519049.jpg

)

![[기자가만난세상] 일본, 호감과 비호감 사이](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[기고] ‘점자교원 자격제’ 관리 인력 확충 절실하다](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518453.jpg

)