2일 연세대 재학생 김모(21)씨는 지난해 10월 학교 백양로 지하에 문을 연 연면적 5만8753㎡ 규모의 복합문화시설 ‘백양누리’에 대해 싸늘한 반응을 보였다. 그 이유를 들어 보니 고개가 끄덕여졌다. 김씨는 “백양누리 입점 식당 대부분 한 끼 가격이 최소 1만∼2만원부터 시작한다”며 “이곳을 누가 얼마나 많이 이용할지 모르겠지만, 경제적으로 풍족하지 않은 학생들에게는 ‘그림의 떡’일 것”이라고 말했다.

|

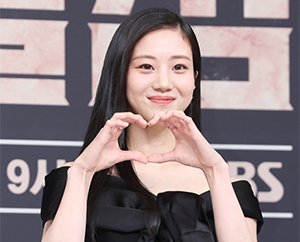

| 서울 신촌의 연세대학교 복합문화시설 ‘백양누리’에 입점한 외식프랜차이즈 업체들 앞으로 학생들이 지나고 있다. 남정탁 기자 |

당초 ‘학생 휴게 및 강의실 등을 조성하겠다’는 학교 측 설명과 달리 백양누리에는 학생 자치·휴게시설이 없다. 세계일보 취재진이 확인한 결과 백양누리에서 학생이 무료로 이용 가능한 공간은 스타벅스 매장 앞 테이블 7~8개가 전부였다. 이 학교 졸업생 박모(28)씨는 “취업 준비생까지 몰려 스터디실 수요는 많고 공간은 한정돼 늘 예약경쟁이 벌어진다”며 “백양누리가 크기는 하지만 어디든 이용하려면 돈을 써야 하니까 꺼리게 된다”고 말했다.

서강대 ‘곤자가플라자’ 역시 근린복지시설을 지향한다고 했지만 실상은 그렇지 않다는 게 재학생들의 목소리다. 김모(25·여)씨는 “학생을 위한다면서 입주업체들의 판매가격이 외부와 별반 다르지 않아 학생들 불만이 많다”고 토로했다. 홍익대 학생들은 홍문관 1층에 위치한 푸드코트를 자유롭게 이용하다 지난해 5월 그 자리에 카페가 생기면서 여의치 않게 됐다. 커피라도 한 잔 사야 출입이 가능해진 분위기 탓이다. 홍익대 관계자는 “학교는 임대를 줬을 뿐 업주 비즈니스에까지 관여할 사안은 아니다”고 밝혔다.

대학 공간의 상업화 논란은 해당 대학뿐만 아니라 관련 제도가 부추긴 측면도 있다. 교육·임대사업을 놓고 자치구별로 세제혜택 대상 여부에 대한 판단이 제각각이기 때문이다. 대학연구소 이수연 연구원은 “예전에는 대학공간이 대학구성원들의 활동을 중심으로 자치활동과 교육시설, 복지증진을 위한 시설로 구성되고 운영됐다”며 “하지만 대학들이 갈수록 수익 창출을 위해 이러한 공간을 어떻게 활용할지에 관심이 높아진 것 같다”고 말했다. 이 연구원은 “이로 인해 학생들의 교내활동 입지가 위축되고, 부모의 경제력이 캠퍼스 생활에까지 영향을 미치는 것은 심각한 문제”라고 지적했다.

김선영·남혜정 기자 007@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 젤렌스키는 독재자?](http://img.segye.com/content/image/2025/02/20/128/20250220522470.jpg

)

![[기자가만난세상] 불편한(?) 지진 재난문자](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프를 어떻게 설득할 것인가](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[강영숙의이매진] 미술관이 학교](http://img.segye.com/content/image/2025/02/06/128/20250206520255.jpg

)