하지만 최근 영국 런던에서는 마른 몸매를 강조하는 광고를 철거하자는 운동이 벌어졌다. 지하철역에 설치된 다이어트 음료 광고 속 모델의 모습이 ‘비현실적 몸매를 강요한다’는 것이 이유였다. 영국 정부는 건강보다는 열등감을 불러일으키는 광고를 내리도록 했다.

|

| 연예인들은 TV 등에 나와 늘씬하고 마른 몸매를 자랑한다. 이런 연예인들의 모습을 보고 다이어트에 대한 의지를 불태우기도 한다. 하지만 몸매에 대한 지나친 집착은 오히려 건강을 해칠 수 있어 주의해야 한다. 사진은 걸그룹 씨스타(왼쪽)와 AOA. 각 소속사 제공 |

섭식장애는 크게 ‘거식증(anorexia nerbosa)’과 ‘폭식증(bulimia nervosa)’으로 구분된다. 음식에 대한 욕구는 있지만 ‘살이 찌는 것’에 대한 두려움으로 무조건 먹기를 거부하거나, 지나친 절식 끝에 한번에 많은 양의 음식을 먹는 ‘이상행동’이다. 환자들은 공통적으로 체중이 늘어나는 것을 극도로 두려워하고, 날씬한 체형에 과도하게 집착하는 경향이 있다. 또 자신의 체형에 대한 잘못된 인식을 갖고 있는 경우도 흔하다.

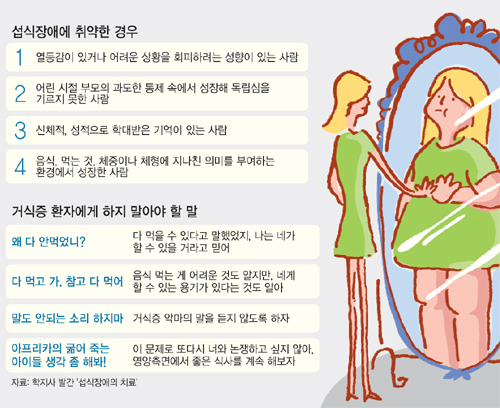

섭식장애는 15∼25세 젊은 여성에게 특히 많다. 주위로부터 “뚱뚱하다”, “살 좀 빼라” 등의 말을 들은 뒤 무리하게 다이어트를 시도하는 과정에서 발전하는 경우다. 이때 음식을 심각하게 제한하면 거식증으로 발전한다. 폭식증은 무리한 다이어트로 인한 배고픔을 해소하는 과정에서 생기는 경우가 많다.

섭식장애 환자의 가장 큰 특징은 자신이 ‘말랐다’, ‘건강하지 않다’라는 점을 인정하지 않는 것이다. 야윈 몸에 대한 집착으로 억지로 구토를 하거나, 변비약 등을 일상적으로 복용하기도 한다. 환자 본인은 자신이 병이 있다는 것을 자각하지 못하는 경우가 많으므로 주변의 꾸준한 관찰이 중요하다. 자녀가 이유없이 체중이 줄거나 성장이 늦다면 거식증을 의심해야 한다. 월경이 없는 상태가 장기간 지속되거나 보기에도 확실하게 말랐는데도 살을 더 빼야 한다고 습관적으로 말하는 경우도 주의해서 살펴봐야 한다.

섭식장애 치료의 시작은 음식을 거부하는 것이 문제를 해결해 줄 ‘대안’이 아니라 ‘도피’라는 점을 명확하게 인식시키는 것이다. 올바른 식사습관을 지도하고, 정서적 지지를 보내는 등 다각적으로 접근할 필요가 있다.

거식증 치료의 목표는 건강한 체중을 회복하는 것이다. 먼저 식사에 흥미를 느끼게 하고, 하루 식사량을 일정하게 나눠 소량씩 섭취하도록 해야 한다. 또한 해당 연령의 정상 체중과 환자 본인의 체중 등을 직접 눈으로 확인시키는 등 몸에 대한 건강한 인식을 갖도록 하는 것이 중요하다. 전문의가 제시한 치료법을 어기지 않고 잘 따르면 “거식증과 잘 싸우고 있어 대견하다”는 등의 말을 건네 용기를 북돋아주는 것도 좋다.

폭식증 환자 중에는 ‘힘들고 외로울 때는 먹는 것이 모든 것을 잊게 할 유일한 방법 같다’고 말하는 경우가 많다. 가족과 사회로부터 단절된 느낌이나 외로움을 잊게 해주는 수단인 셈이다. 이들에게 ‘먹는다’는 것은 순간적으로 만족과 안정을 위한 행동인 동시에 스스로를 괴롭게 하는 방법이기도 하다.

이 때문에 건강한 식사 형태를 회복하도록 하는 것이 우선이다. 이상적인 식단을 제시하고, 먹고 토하는 행동, 일명 ‘먹토’가 반복되는 것을 스스로 제어하도록 돕는다. 스스로의 의지만으로 해결하기 힘든 경우라면 세로토닌계 약물을 처방하기도 한다.

이지원 신촌세브란스병원 가정의학과 교수는 “섭식장애가 반복되면 머리가 빠지고, 치아가 부식되는 등 신체적 이상증세가 나타남은 물론 정신적으로도 불안한 상태에 빠지게 된다”며 “환자 본인은 외모보다 건강이 우선이라는 태도로 치료에 임할 필요가 있다”고 말했다.

김민순 기자 soon@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 대검 감찰부장 구인난](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500373.jpg

)

![[세계포럼] 국격 추락시킨 ‘헤이트 스피치’](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500346.jpg

)

![[세계타워] 추경은 타이밍… 증액보다 속도](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500207.jpg

)

![[사이언스프리즘] 드럼통과 갈비](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424500225.jpg

)