경제적 형편이 어려운 미혼모나 원하지 않는 임신을 한 여성 등이 갓 태어난 아기를 유기하는 일이 잇따르고 있어 사회적 문제로 비화되고 있다.

이들 여성에 대한 정부 지원책이 충분하지 않은 데다 개인정보 노출을 우려한 나머지 극단적인 행동을 택하는 사례가 늘고 있다는 게 대체적인 분석이다.

지난해 10월20일 오전 4시50분쯤 대전의 한 교회 앞에 놓인 택배 상자에서 담요에 싸인 남자 아기가 발견됐다. 교인들에게 발견된 이 아기의 오른쪽 팔목에는 이름과 지난해 5월 태어났다는 인식표가 붙어 있었다. 경찰은 인식표를 토대로 수사를 벌여 이틀 만에 어머니인 30대 A씨를 유기 혐의로 검거했다.

미혼모인 A씨는 아기가 몸무게 860g으로 태어난 미숙아인데다 양육 여건이 좋지 않아 버린 것으로 드러났다.

경찰은 "A씨는 특별히 내세울만한 직업 없이 어렵게 생활을 했다"며 "아기를 양육할만한 상황이 안되다 보니 유기한 것으로 보인다"고 밝혔다.

◆경제적 어려움 겪는 미혼모, 갓 태어난 아기 유기하는 사례 잇따라

지난해 9월에는 신생아 응급실에서 치료받는 아이를 버리고 달아난 혐의(영아유기)로 20대 여성 B씨가 입건됐다.

B씨는 2015년 10월20일 전남의 한 병원에서 양수 파열로 32주 1일 만에 1.46㎏의 미숙한 여아를 낳은 뒤 응급실에서 집중 치료를 받고 있던 아이를 버리고 달아난 혐의를 받고 있다. B씨는 가족과도 연락을 끊고 이곳 저곳을 돌아다니면서 어렵게 생활을 하다 도내 한 원룸에서 붙잡혔다.

B씨는 경찰에서 "당시 원하지 않는 임신을 하게 됐고, 미숙아로 태어난 아이를 키울 형편이 되지 않아 버렸다"고 진술한 것으로 알려졌다.

지난해 8월에는 30대 여성 C씨가 생활고를 이유로 생후 닷새가 된 아들을 버리기도 했다.

5년 전 남편과 사별하고 자녀 1명을 키우며 복지시설에서 사는 C씨는 다시 양육 의사를 밝히고 현재까지 키우고 있다.

C씨는 "생활고에 아이를 더 키울 자신이 없어 유기했다"고 전했다.

◆"미혼모들, 아기 입양 보내면 기록 남을까봐 걱정된다"

서울 관악구에 있는 베이비박스에 버려진 영아는 2011년 24명에 불과했으나 2012년 67명으로 증가했고, 2013년 224명, 2014년 220명, 2015년 206명 등으로 증가하는 추세다. 2011년 대비 2015년 8베가 넘는 아이들이 버러졌다.

이들 아기의 80%가 다른 지역에서 온 것으로 관계기관은 파악하고 있다.

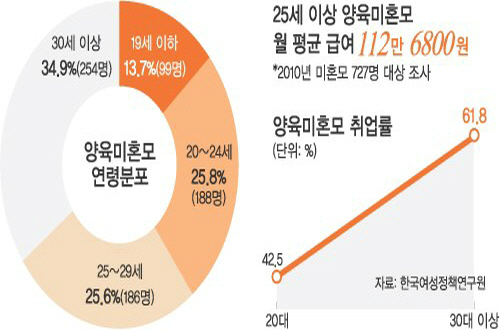

전문가들은 입양특례법에 대한 오해 때문에 영아 유기가 잇따르고 있다면서 미혼모에 대한 지원책이 충분하지 않은 것도 원인으로 지적하고 있다.

미혼모들은 입양을 통해 아기를 보내면 자신 기록이 남을까봐 걱정돼 버리는 사례가 많은데, 이는 법을 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 오해이다.

이에 대해 윤종상 롯데푸드 커뮤니케이션팀 대리는 "미혼모들도 임산부로서의 권리와 배려가 충분히 주어지는 사회가 되었으면 한다"며 "당사도 힘을 보태기 위해 미혼모 지원시설에 액상분유를 기부하고, 육아교육 프로그램을 지원하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "보살핌의 사각지대를 없앨 수 있도록 사회 전반적으로 다같이 노력하면 좋을 것 같다"고 말했다.

입양특례법에 따르면 정식 입양 시 절차를 마치면 가족관계등록부에 등재됐던 미혼모와 아기 기록이 사라진다. 입양아가 자라 친부모를 찾을 수 있도록 입양기관이나 중앙입양원이 기록을 삭제하지 않지만 함부로 열람할 수 없다.

출생 신고를 하면 아기를 정식으로 입양보낼 수도 있고, 기초생활수급 등의 정부 지원도 받을 수 있다. 미혼모 시설에 대한 정보를 적극 제공하고, 입양특례법를 둘러싼 오해부터 바로 잡는 게 중요하다고 전문가들은 입을 모으고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] F-35의 굴욕](http://img.segye.com/content/image/2024/11/28/128/20241128500477.jpg

)

![[세계포럼] ‘이재명 민주당’은 수권정당인가](http://img.segye.com/content/image/2023/11/01/128/20231101522921.jpg

)

![[세계타워] 골프채 대신 수불석권을](http://img.segye.com/content/image/2023/10/04/128/20231004522416.jpg

)

![[사이언스프리즘] 인류와 AI가 협력하여 기후변화 맞서기](http://img.segye.com/content/image/2023/09/06/128/20230906517963.jpg

)