대중문화 시대 예술가들이 대중과 호흡하는 방법은 두 가지 측면에서다. 하나는 대중매체 속에서 익숙하게 접한 사물과 사건, 이미지를 사용해서 대중과 예술 사이의 간격을 좁히는 것이다. 다른 하나는 대중문화의 생동성을 끌어들여 예술작품에 활력을 불러일으키는 것이다. 대중매체에서 순간적이지만 반복적으로 제시되는 이야기나 광고 이미지, 사회 속에 만연한 생각이나 디자인을 끌어들여 그 효과를 발휘하는 것이다.

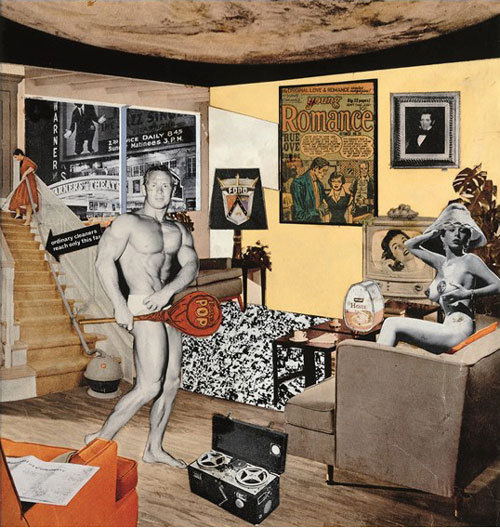

이런 두 가지 특징을 담고 등장한 미술양식이 팝아트인데, 대중문화 본고장인 미국이 아닌 영국에서 최초로 시작됐다. 작가들이 좋은 문화를 특권계급의 전유물로 생각했던 영국과 달리, 모든 사람이 똑같이 즐기는 미국의 대중문화가 계급 구분을 벗겨주는 평형 장치가 될 것으로 주목했기 때문이다. 그 시작을 연 작품이 리처드 해밀턴의 ‘오늘날 우리들의 가정을 그토록 색다르고 매력적으로 만드는 것이 무엇인가’다.

헬스클럽의 보디빌더가 팝이라고 쓰인 막대사탕을 들고 있고, 도색 잡지의 여성 모델이 당시 유행한 전등갓을 쓴 채 소파에 앉아 있다. 벽에는 그림 대신 만화 포스터가 붙어 있고, 창문 너머로 영화 간판이 걸린 극장이 보인다. 집안 곳곳 자리 잡은 녹음기, 진공청소기, TV 등이 당시 대중문화를 상징하는 물건과 이미지이며, 해밀턴이 그것들로 가득 찬 가정집 풍경을 표현해서 대중문화가 삶에 미치는 영향이라는 의미를 전하려 했다. 그 후 미국에서 팝아트가 유행했고, 앤디 워홀, 로이 리히텐슈타인 등 팝아트 작가들이 뒤를 이었다.

봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 할리우드가 있는 LA에서 영화 팬의 마음을 사로잡으며 화제가 되고 있다 한다. 빈부 격차와 사회 갈등이라는 무거운 주제를 코미디, 풍자, 호러, 비극 등 다양한 장르 혼합 방식으로 표현한 봉준호식 실험적인 시도가 평가받고 있기 때문이다. 칸 국제영화제에서 황금종려상을 받았듯이 내년 2월 아카데미 시상식에서도 대중영화 본고장을 다시 후끈 달아오르게 할지 기대된다.

박일호 이화여대 교수·미학

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 골든 돔](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521519303.jpg

)

![[세계포럼] 대통령과 ‘인간 방탄복’](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518590.jpg

)

![[세계타워] 무책임한 감세공약이 부적절한 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518400.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 데이터가 정책의 합리성을 담보할까](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518357.jpg

)