실시간 관측, 기상청 전송 시스템

매년 180일 동·서·남해서 활동해

태풍 가장자리서 풍속·기압 체크

호우특보 선행시간 119분으로 ↑

美·日보다 규모 작은 점 아쉬워

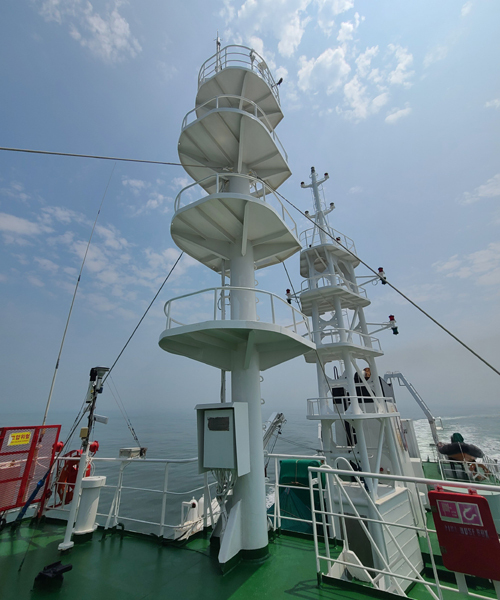

바다를 지난 공기는 온도, 습도, 바람의 세기나 방향 등 많은 요소가 급변한다. 이 때문에 삼면이 바다에 둘러쌓인 우리나라는 정확한 해상 기상요소를 관측하는 일이 중요하다. 하지만 바다는 육지처럼 관측소를 세울 수 없고 동해는 서해같이 섬이 많지도 않아 관측기지를 만들기도 힘들다. 결국 관측값이 필요한 지점으로 직접 가서 데이터를 구하는 수밖에 없다. 이때 출항하는 배가 우리나라의 유일한 기상관측선인 ‘기상1호’다. 30일 국립기상과학원에 따르면 기상1호는 2011년 국내에 도입돼 올해로 운항 10년째를 맞았다. 속도를 높이려 폭 9.4m에 비해 전장 64.3m로 긴 모양인 기상1호는 기본적으로 해상 풍속, 풍향, 온도, 습도, 기압 등을 측정한다. 아울러 미세먼지 농도나 태풍 경로와 강도, 집중호우 등 특이기상 발생 시 예보 정확도를 높이기 위해 매년 170∼180일가량 정기·비정기 운항을 한다.

지난 28일 수십 척의 배가 정박해 있는 충남 서산 대산항에서 기상1호에 탑승해 보니 선내 곳곳에 관측장비가 가득했다. 기상1호 대표 장비로는 자동고층기상관측장비(ASAP)가 있다. 헬륨가스를 넣은 풍선에 기압, 습도, 풍속, 풍향 등을 측정하는 기상관측센서인 ‘라디오존데’를 매달았다. 풍선을 하늘로 날리면 상공 20㎞ 정도까지 오르며 라디오존데가 대기 중 기후인자 정보를 실시간으로 전송한다. 하루에 2∼4번 관측하는 ASAP 외에 5분 주기로 기상청에 관측 데이터를 전송하는 자동기상관측(AWS)도 있다. 관측지점이 특정되지 않는 해상 특성상 배가 움직이는 장소가 관측지점이 된다. 그 밖에 미세먼지 관측, 염분·수온 측정도 실시한다.

특히 장마와 태풍으로 기상변화가 잦은 여름철에 기상1호 역할은 매우 중요하다. 태풍 가장자리로 가서 해수면에 표류부이를 띄우고 태풍 앞부분의 풍속, 기압, 해류, 수온 등을 선도 관측해 실시간으로 기상청에 전송한다. 기상청 예보분석관은 육상 관측값, 위성 관측값 등을 반영해 만든 가상 대기공간에서 앞으로의 날씨를 시뮬레이션한 수치예보모델을 참고해 예보한다. 이때 예보관이 정확한 실측치를 참고하면 수치모델 결과를 어떻게 평가할지, 실제 날씨는 어떨지 오차를 줄일 수 있다. 기상1호는 지난해부터 여름철 위험기상 집중관측 프로그램을 실시하고 있는데 이 프로그램 덕분에 2018년 84분에 불과했던 호우특보 선행시간이 지난해 119분으로 늘었다. 집중호우 예보가 빨라진 만큼 주민 대피 등 방재 대응 시간은 길어졌다.

기상관측 항공기 ‘나라호’와 함께 기상1호는 대기와 해상 관측공백지역을 해소하지만 배 크기가 작고 관측선이 하나뿐이라는 한계가 있다. 19명의 승무원을 이끌고 기상1호 관측을 지휘하는 류동균 선장(국립기상과학원 해양수산사무관)은 “보통 배가 3000t은 돼야 5m 파고까지는 버틸 수 있지만 기상1호는 498t의 작은 배라 3m 파고에도 위험할 수 있다”고 아쉬움을 표했다. 미국은 3000t급 관측선을, 일본은 2000t급의 관측선 두 척을 가졌다. 류 선장은 “수치로 말할 수는 없지만 관측선이 있을 때와 없을 때 차이는 분명하다”며 “서해, 남해, 동해를 동시에 관측하지 못하는 점이 가장 큰 한계”라고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)