아파트 매매 633건… 상반기 평균 반도 안 돼

美 연준, 2022년 두 차례 ‘자이언트 스텝’ 단행

韓銀, 이례적으로 네 차례 연속 금리 인상

부동산값 하락, 투입 자금에 타격은 필연

1분기 부동산 ‘위험 가능성 금액’ 2621조

6월 기준 ‘그림자금융’ 780조… 사상 최대

아직 위험하다고 할 순 없지만 대비 필요

월가, 저신용자에도 마구잡이 주택 대출

부동산값 폭락하자 금융기관 연쇄 도산

日 거품경제시대 도쿄 집값 1년새 3배 ↑

1991년 규제책으로 집값 평균比 33% ↓

국내 부동산 시장이 얼어붙고 있다. 전 세계, 특히 미국이 밀어붙이는 강력한 긴축정책의 여파다. 그동안 저금리 기조에 호황을 누렸던 부동산 시장에 이제 ‘잔치의 대가’가 다가오고 있다. 문제는 부동산 경기하락이 금융에 미칠 파장이다. 일본의 잃어버린 20년, 서브프라임 사태 모두 부동산 경기 하락이 시작이었다. 지난해까지 상승곡선을 누린 한국 부동산도 남 말은 아니다. 부동산과 연관된 자금이 역대 최대로 늘어났다. 아직까지는 이번 부동산 하락이 실물금융에 끼치는 영향은 제한적인 것으로 보이지만 금융당국의 예의주시가 필요한 시점이다.

◆빨라지는 집값 하락… “가격 조정 피할 수 없다”

한국부동산원이 지난달 22일 기준으로 발표한 전국 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.14%, 전세가격은 0.13% 하락한 것으로 나타났다. 한국부동산원 조사에서 전국 집값은 지난 6월 이후 하락에서 벗어나지 않고 있다. 지난달 28일 발표된 KB국민은행의 주택가격 동향 조사에서도 8월 전국 주택 평균 매매가는 전월 대비 0.14% 하락했다.

집값 하락세는 점점 뚜렷해지고 있다. 한국부동산원 8월4주차 조사 하락률 0.14%는, 3주 때의 0.09%보다 0.05%포인트 늘어난 것이다. 부동산 가격 하락은 지방을 넘어 서울 등 수도권에도 본격적으로 밀어닥치는 분위기다. KB국민은행 조사에서 서울 주택가격은 8월 0.07% 하락해 2019년 2월 이후 3년6개월 만에 하락전환했다. 거래는 실종됐다. 당분간 하락이 계속될 것으로 시장 참여자들이 판단하고 있다는 뜻이다. 서울부동산정보광장에 따르면, 지난달 26일 기준 8월 서울 아파트 매매건수는 633건에 그쳤다. 상반기 평균 1320건에 한참 밑돈다.

금리 인상이 현재 부동산 가격 하락의 제1원인이다. 올해 들어 전 세계 중앙은행들은 코로나19 상황 진정에 따른 유동성 회수와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 충격에 따른 물가 상승 진정 등을 위해 일제히 금리를 끌어올리고 있다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 두 차례 ‘자이언트 스텝’(기준금리 0.75%포인트 인상)을 단행했고, 한국은행도 이례적으로 4차례 연속 기준금리 인상을 결정했다. 시장에서는 하반기에도 한은과 연준이 계속해 금리인상을 단행할 것으로 보고 있고 제롬 파월 연준 의장이나 이창용 한은 총재도 부인하지 않는다. 이 총재는 지난 7월 기자간담회 당시 “이미 부동산 가격이 굉장히 높은 수준이었다”며 “금리를 올리게 되면 당연히 부동산 가격은 조정될 것으로 보고 있다”고 말하기도 했다.

◆경고등 울린 ‘부동산 금융’… “그림자금융 늘어났다”

가격 하락은 필연적으로 부동산에 들어간 자금에 타격으로 돌아온다. 문제는 최근 부풀어오른 부동산 가격 상승으로 부동산에 투입된 자금들이 늘어났다는 점에 있다. 한은이 지난 6월 발표한 금융안정보고서에 따르면 국내 부동산 전체 익스포저(위험 가능성 금액) 규모는 1분기 기준 2621조4000억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 11.7% 증가한 것이다. 지난해 말의 2566조원에 비해도 3개월 동안 55조원 늘어났다. 가계여신이 전년 동기 대비 6.4% 늘어난 1275조4000억원이었고 부동산 관련 기업여신은 전년 동기 대비 19.6%나 급증한 1034조원이었다. 금융투자상품은 312조원이었다. 한은은 “주택가격 상승세 둔화에도 기업신용을 중심으로 증가세를 지속했다”며 “향후 대출금리 상승, 부동산경기 조정 가능성 등에 따라 관련 대출이 부실화될 가능성에 대비해 선제적으로 리스크 관리를 강화할 필요가 있다”고 진단했다.

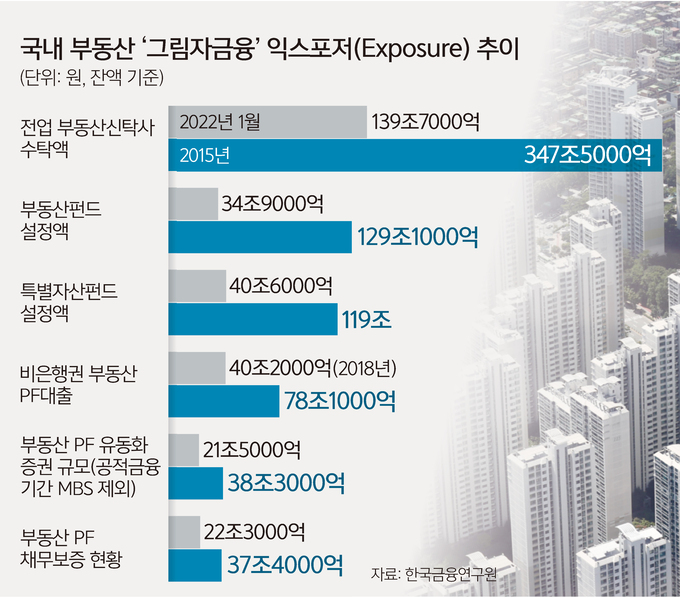

이 같은 수요 급증은 ‘부동산 그림자금융’에서도 엿볼수 있다. 그림자금융이란, 일반적으로 은행시스템 밖에서 은행 수준의 건전성 규제를 받지 않고 벌어지는 신용중개 활동을 통칭한다. 시장 확대라는 긍정적인 역할도 있지만, 가격 하락이 미칠 파장도 만만치 않다. 한국금융연구원은 지난 4월 발표한 ‘국내 부동산 그림자금융 급증과 관련 금융위험 관리’ 보고서에서 올해 1월 말 기준 협의개념의 국내 부동산 그림자금융 규모가 약 750조3000억원으로 사상 최대치라고 밝혔다. 업권별로 보면 부동산신탁 수탁액이 347조5000억원, 부동산펀드 129조1000억원, 특별자산펀드 119조원, 비은행 PF대출 78조1000억원, 관련 채권보증 37조4000억원, 유동화증권 38조3000억원 등이었다. 연구원은 이 중 금융권 전반에 직접적으로 영향을 줄 만한 국내 부동산 그림자금융 규모가 202조6000억원으로, 이는 2018년 말 대비 88.6% 늘어난 것이라고 했다. 한국금융연구원은 최근 6월 말 기준 다시 부동산 그림자금융 규모를 추산한 결과 780조3000억원으로 최대치를 다시 경신했다고 설명했다. 부동산신탁 수탁액 등이 늘어난 결과다. 비은행 PF(프로젝트 파이낸싱)대출은 집계하지 않았기 때문에 더 늘어날 수도 있다. 신용상 한국금융연구원 선임연구위원은 세계일보와의 통화에서 “더 위험해졌다고 얘기할 정도의 변화는 아닌 것 같다”고 말했다.

◆‘아직은 괜찮다’지만… 세부적·차별화된 관리 나서야

기업 재무상황을 판단하는 신용평가 기업인 한국신용평가는 지난달 5일 증권·캐피털 등 비은행 기관들의 부동산 금융 상태를 점검했다. 한국신용평가는 보고서에서 “증권사의 경우 전반적으로 최종적 손실 위험은 제한적일 수 있으나 분양률이 높지 않은 사업장 등에는 모니터링이 필요하다”며 “캐피털회사의 경우 PF는 관리 중이지만 브리지여신(시공 전 필요자금 대출)의 위험은 사별로 차이가 크다”고 보았다. 특히 한국신용평가는 대구 등 최근 미분양이 늘어나고 있는 지역에 대한 점검이 필요하다고 했다. 아직은 위험하다고 정확히 말할 수는 없지만, 차후 상황을 예의주시해야 한다는 의미다. 한국신용평가는 “부동산금융 전반의 진행상황과 부실 발생 가능성에 대해서 사전적 대응이 필요하다”며 “캐피털사는 고위험자산에 대한 위험가중치 부여와 한도 설정 등을 할 필요성이 있다”고 밝혔다. 당국도 위험성을 감지하고 대책 마련에 나선 상태다. 금융감독원은 최근 저축은행 등을 대상으로 부동산 PF 점검에 나섰다. 이복현 금융감독원장은 최근 시중 업계 관계자들을 만나는 자리에서 부쩍 부동산 침체에 대비해야 한다는 주문을 하고 있다.

업계에서는 아직까지는 본격적인 위험이 나타나고 있다고 보지는 않는다. 다만, 관리를 위한 대책 마련이 필요하다는 지적이다. 한국금융연구원은 지난 3월 보고서에서 “부동산금융 관련 상품 형태가 다양하고 경기변동에 따른 위험노출 형태와 금융업권별 리스크 정도도 상이하다”며 “이에 따른 세부적이고 차별화된 대응 전략이 모색되어야 한다”고 했다. 신 연구위원은 이에 대해 “지금도 변한 것은 없다”고 말했다.

◆美 ‘서브프라임’·日 ‘잃어버린 20년’ 원인은 부동산

‘부동산 버블’이 꺼지면서 나라경제가 심각한 타격을 입은 사례는 수도 없이 많다. 그중에서도 대표적인 사례는 2007년 서브프라임 모기지 사태다.

2000년대 초, 미국의 저금리 정책과 중국의 부상 등으로 전 세계는 유례없는 경제 호황을 맞는다. 이 시기 미 월가의 사람들은 위험이 낮으면서도 수익이 좋은 투자처를 찾다가 주택 대출 관련 사업에 뛰어든다. 이 과정에서 처음에는 신용등급이 높은, 그러니까 대출금 환수 능력이 있는 사람들의 주택만 대상으로 하는 금융상품을 만들었지만, 이후 차츰 신용등급이 낮은 사람의 집(서브프라임)도 금융상품으로 판매한다.

미국 월가는 부동산 가격 상승이 계속될 수 있을 것이라고 생각하고 서브프라임 모기지도 큰 위험이 되지 않을 것이라고 판단한다. 하지만 2007년 이후 미국 부동산 가격은 하락하기 시작했고 이 연쇄효과가 이어지면서 신용등급이 낮은 사람들은 자신의 집을 포기한다. 연관된 금융상품의 가치가 폭락했고 연쇄효과로 금융기관들이 잇따라 도산했다. 현재까지도 영향을 끼치고 있는 2008년 세계금융위기의 시작이 바로 저신용자에게 주택 대출을 해주고 이를 금융상품으로 팔았던 미국 금융권 종사자들의 잘못된 판단에서부터였다.

일본의 ‘잃어버린 20년’을 부른 사태도 부동산 거품이 원인 중 하나였다. 1985년 플라자합의로 엔화가치가 상승하자 일본 기업들의 수출경쟁력이 떨어졌고 그 결과로 성장률이 하락해 다음해인 1986년 마이너스 성장을 기록했다. 이에 일본 정부는 경기를 살리기 위해 금리를 내리면서 부동산 대출 규제 완화책을 실시했다. 이에 자금이 주식과 부동산으로 몰려들었고, 가격이 급격하게 상승했다. 이를 일본의 거품경제라고 부르는데 가장 절정으로 평가받던 1987년에서 1988년 사이 도쿄의 집값은 3배 상승했다. 이 당시 도쿄를 팔면 미국을 살 수 있다는 농담이 유행했고, 할리우드 영화에는 강대국이 된 일본이 표현됐다. 하지만 이 같은 거품을 계속 볼 수 없었던 일본 정부가 1991년 금리 인상과 부동산대출총량 규제책을 꺼내들자 시장은 폭락했다. 일본 닛케이 주가는 이때 폭락한 2만5000선을 29년 뒤인 2020년에야 넘어설 수 있었다. 부동산 가격은 평균 대비 33% 하락했다. 이러한 경제 위기를 겪은 뒤 일본은 계속해 디플레이션(물가하락)에서 벗어나지 못하고 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 다크 팩토리](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518489.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 中 간 이재용, 美 간 정의선](http://img.segye.com/content/image/2023/10/25/128/20231025519049.jpg

)

![[기자가만난세상] 일본, 호감과 비호감 사이](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[기고] ‘점자교원 자격제’ 관리 인력 확충 절실하다](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518453.jpg

)