사익·권력에 비판적 시각

이용후생 입각 애민 실천

절제와 언행일치 본보기

18세기 문사 연암에 반해

사심 이기지 못하고 집필

가상 여인과 사랑 이야기

문헌 바탕 1할 상상 더해

사유의 궤적 온전히 그려

1791년(정조 15년) 섣달 하순, 연암 박지원(1737∼1805)은 54세 나이로 안의(현재의 경남 함양군 안의면) 현감에 임명된다. 연암은 노론 명문가였던 반남 박씨 자손이었지만 어려서부터 벼슬길에 별 뜻이 없었다. 집안 어른들의 기대 때문에 젊은날 몇 차례 과거에 응시할 때도 일부러 백지를 내 시험 합격을 피했다. 대신 학문 연구와 저술에만 몰두하며 세월을 보냈다. 정조의 부름에 50대 들어 문음(과거에 의하지 않고 관리로 특별채용하는 것)으로 벼슬을 한 그는 한성부판관, 안의현감, 면천군수, 양양부사 등을 지냈다. 안의에는 1792년부터 4년2개월간 머물렀다.

지역의 사법·행정권을 틀어쥔 수령이 관속을 종처럼 부리고 이리저리 재물을 긁어모아 한밑천 마련하는 게 관행으로 간주되던 시대다. 연암은 정반대의 길을 걸었다. 곡식 대장과 창고의 포대 수를 비교해 부임 이전 관리들이 횡령한 재물을 국고로 환수하고, 관사를 정비해 농기계를 제작해 널리 보급했다. 흉년이 들면 사재로 백성을 구휼했다.

“포흠이 무엇이냐? 백성의 구제를 위해 비축한 관의 재물을 사사로이 축내거나 빼돌리는 짓. 곧 횡령이다. 이는 중대한 범죄다. (…) 너희가 작당하여 모르쇠로 일관한들 범죄를 숨길 수 없으며, 숨긴다 하더라도 잠시 감추는 데 불과하다.”(125쪽)

안의에 부임하기 직전 연암은 아내 전주 이씨 부인과 사별했다. 외직 생활이 길어지자 사람들은 소실을 얻으라고 성화였지만 연암은 농담으로 대꾸할 뿐 종신토록 재혼은 물론 첩을 두지 않았고 홀로 살다 별세했다.

안의 시절 그는 과부에게 수절을 강요하는 문화를 비판적으로 다룬 수필을 남겼다. “용감한 과부는 단순히 개가하지 않는 것만으로는 절개를 인정받기에 부족하다 여겨 마지막 선택을 한다. (…) 명분은 아름다우나, 목숨을 가벼이 다룸이 너무 지나치다. 나라에서도 붉은 정문을 내려 칭송하니, (…) 과부의 죽음을 장려하는 것과 무엇이 다른가.”(325쪽)

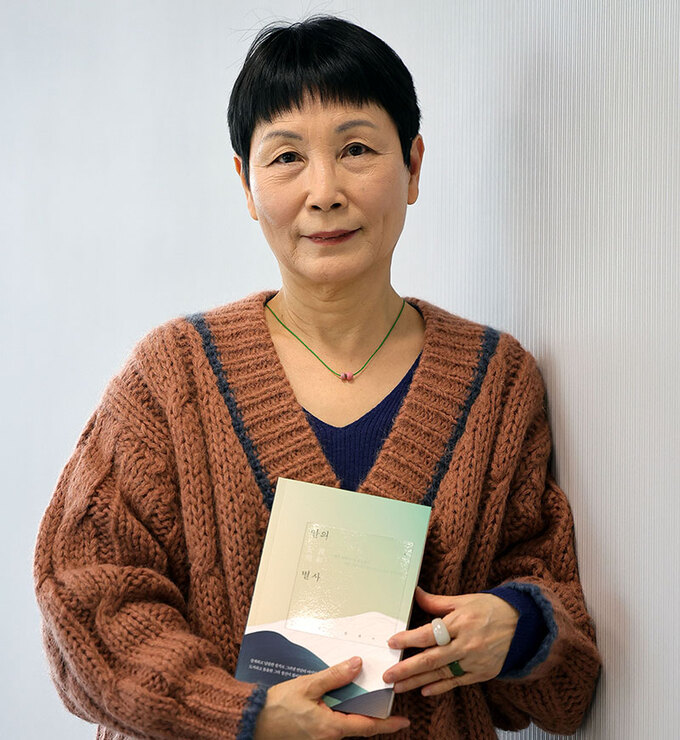

만일 안의에 연암을 깊이 흠모하는 여인이 있었다면, 그리하여 연암과 여인이 서로에게 연심을 품는 관계로 발전했다면 어땠을까. 소설가 정길연(64)은 장편소설 ‘안의, 별사’에서 가상의 여인 이은용을 등장시켜 이런 상상력을 풀어낸다. 은용 역시 결혼한 지 2년 만에 남편과 사별해 수절하는 처지였다. 연암과 은용이 번갈아 소설의 화자가 되어 소설을 끌고나간다.

비록 가상의 이야기지만, 작가는 연암의 기록을 철저히 고증해 이야기의 형식으로 옮겨놓았다. 안의에서 연암이 남긴 개인적 수필을 비롯해 문헌에서 9할을 취하고, 1할의 상상력만 보태 과도한 개입을 자제했다. 그리하여 연암과 은용의 애정은 다가가되 서로 엉키지 않는 관계로 그려진다. 울타리 안에 마음을 가두고 표현할 뿐이다. 그러나 연심을 품었다는 그 사실 자체만으로 이미 완성된 사랑의 형태다.

연암이 새 임지로 떠나며 두 사람은 애틋한 마음만 간직한 채 이별한다. 소설의 제목이 ‘별사’(이별의 말)인 이유다. 흔적 없이 사라지는 사랑이어야 하기에, 은용은 연암에게 받은 글씨와 편지를 세초(洗草: 물에 씻어 없애버림)한다. 책을 펼쳐 물속에 넣자, 모든 인연이 풀어져 사라진다. 무연(無緣)이다.

그러나 은용의 손안에는 지구만큼이나 둥근 조약돌 하나가 남아 있다. 지동설을 주장한 홍대용의 문우로, 우리가 딛고 선 땅이 둥글다고 말했던 연암을 상기하며 그는 나직이 내뱉는다. 땅덩어리가 참말로 둥글다면, 공처럼 굴러 굴러 인연이 언젠가 한곳에 가 모이는 건 아닌지. 은용의 목소리는 옛 여인들이 한땀 한땀 자수를 놓듯 정교하고 아름답다.

등단 40년을 넘긴 정길연 작가는 8년을 들여 이 소설을 완성했다. 그에게 연암이 얼마나 큰 존재이길래 이토록 오랜 시간을 공들여 긴 소설을 썼을까. 하고많은 문사 중 왜 연암을 소환했을까. 지난 10일 서울 용산구 세계일보 사옥에서 정 작가를 만나 물었다

―왜 18세기인가, 왜 연암인가.

“18세기 문사들에 대해 오래도록 찬탄을 품어왔다. 다른 문화권의 이야기가 쏟아져 들어오던 시기였고, 공히 문화의 부흥기였다. 이전 시대의 문장들과 달리 개인의 사적인 글이나, 요즘 말대로라면 ‘오타쿠’적으로 한 가지 주제에 꽂힌 지식이 태동하던 시대다. 40대 중반 쯤 연암에 확 빠져들었다. 그의 글 속 행간에 담긴 내면성에 관심이 갔다. 현상 너머의 본질을 보는 통찰력과 영성이 엿보였다. 결벽증에 가까울 만큼 자기 경계가 심했고, 돈과 정치적인 역학관계를 멀리했기 때문에 오점을 남기는 일이 적었다. 주류 중 주류인 노론 명문가 자제였으므로 연암을 자기 세력으로 끌어들이려는 시도가 계속 있었는데, 연암은 사적 이익을 취하는 걸 굉장히 싫어했고 동시에 열린 사고를 했다. 체제에 순응하기보다 개혁하고자 하는 진보적 성향이었고, 놀라울 만큼 언행이 일치되는 사람이었다. 세계 정서에 대한 감각이 있고, 보지 않은 세상에 대한 이해력도 굉장했다. 종합하자면, 연암은 내가 이상적으로 생각하는 가치관을 지닌 인간형이다. 사랑에 눈이 멀듯 이 인물에 반했다. 애정과 관심을 가지고 그를 둘러싼 많은 문헌을 읽었다. 10년쯤 쌓인 후 조금씩 쓰기 시작했다. 연암이라는 거대한 인물의 웅장한 면모를 훼손할까 주저하기도 했다. 내가 소설가라고 해서 함부로 나설 일이 아니라고 생각했지만, 결국 사심을 이기지 못했다. 내 마음을 바깥에 알리고 싶어 쓴 책이다. 첫 번째로 연암에게 감사하고, 두 번째로 수많은 문헌을 한글로 번역해 읽을 수 있도록 해준 전공자들께 감사하다.”

―안의현감 시절 말년의 연암을 조명한 이유는.

“연암의 전 생애를 통틀어 경제적으로 가장 안정된 때였고, 편지와 개인적인 글을 많이 남긴 시기이기도 하다. 연암의 인간적 면모를 가장 잘 들여다본 책 중 하나가 (연암의 둘째 아들 박종채가 지은) ‘과정록’인데, 여기에도 안의 시절 모습이 많이 담겼다. 연암이 안의현감 임기를 마치고 떠나며 자신이 경작하던 논을 머슴에게 주고 떠났다는 일화, 장악원 출신의 악사 한 명이 동네에 살아 음악을 들으러 갔다는 일화가 있다. 이 악사와 그의 손녀 은용, 머슴 동애라는 인물이 자연히 머릿속에 그려졌다. 홀로그램처럼 인적 구성이 떠오르니 내 식으로 내가 본 연암을 써야겠다고 생각했다.”

―소설을 매듭짓는 데 8년이 걸렸다. 어떤 우여곡절이 있었나.

“시대에 대해 공부하는 시간을 빼고, 집필 기간으로 처음엔 2년 정도를 잡았다. 1년쯤 지나 초고를 끝내고 나니 ‘망했다’ 싶었다. 미진했다. 이 방식으로는 안 될 것 같았는데 이후 급격히 건강이 무너졌다. 그런 와중에도 계속 책은 봤다. 자료가 계속 쌓였고 미련이 남았다. 6년째 됐을 때 초고를 완전히 버리고 새로 시작했다. 1인칭이냐 3인칭이냐, 화자와 시제를 어떻게 설정하느냐를 두고 몇 번을 고쳤다. 그러다 최종적으로 현재의 형식을 정한 순간에 이 소설을 끝낼 수 있겠다는 느낌이 왔다. 연암과 은용, 두 화자의 화법이 명료하게 차이가 나야만 했다. 영화의 장면이 확 바뀌듯이. 연암이 화자로 이야기하는 부분은 연암의 글들을 녹여 만든 실제 연암 스타일의 언변이다. 은용의 편지 형식 경어체는 독백하는 식의 문체가 딱 맞아떨어졌다. 자유롭되 방종하지 않는 여인의 내면을 격조 있게 다루고자 했는데, 이를 전달하는 데 가장 적합했다.”

―독자에게 어떤 소설로 닿기를 바라는지.

“연암은 얼마든지 주류 사회에 속할 수 있는 인물임에도 평생 중앙정치에 대한 혐오를 가졌다. 안의현감과 면천군수 이후 양양부사로 부임했는데, 손을 쓸 수 없을 만큼 부정부패가 들끓는 모양을 보고는 직을 던지고 나온다. 그러면서도 이용후생에 입각한 애인과 안민의 감각은 잃지 않았다. 그런 연암의 면모가 세상에 좀 더 알려지면 좋겠다. 또 이 책을 계기로 비단 안의 시절만이 아닌 더 많은 연암의 더 많은 문장이 읽혔으면 한다. 무도한 세력이 온 국민을 조롱하는 이 시대에, 연암처럼 세상에 대한 높은 이해력을 갖추되 권력과 냉정하게 거리를 유지하면서 합리적 목소리를 내는 스피커가 늘어나기를 바랄 뿐이다.”

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 장기화한 국방부 장관 부재](http://img.segye.com/content/image/2025/02/24/128/20250224516832.jpg

)

![[채희창칼럼] ‘예견된 실패’ 외국인 가사관리사](http://img.segye.com/content/image/2025/01/20/128/20250120521812.jpg

)

![[기자가만난세상] 보수단체의 도 넘은 좌표찍기](http://img.segye.com/content/image/2025/02/24/128/20250224516794.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 한옥, 건축가 없는 건축](http://img.segye.com/content/image/2023/11/27/128/20231127516986.jpg

)