‘팬데믹 특수’ 때 우후죽순 생겨났지만

배달고객 줄고 민간앱 인기 끌자 고전

경기 ‘배달특급’ 해마다 적자 시달리고

부산 ‘동백통’ 등 서비스 폐지도 잇따라

앱 인터페이스 등 편의성 떨어져 문제

전문가 “민·관 협업으로 순기능 살려야”

#1. “울산페달? 그게 뭐예요?”

울산 동구 주민 신지혜(41)씨는 ‘울산페달’에 대해 이같이 답했다. 신씨는 “자녀들 때문에 일주일에 한두 번 배달앱을 사용하지만, 울산시에서 만든 배달 플랫폼이 있는지 전혀 몰랐다”고 말했다.

울산시가 2021년 3월 지역 소상공인 지원을 위해 도입한 공공배달 플랫폼 ‘울산페달’의 이용자는 매년 급감하고 있다. 출시 초기 6만3700명에 달하던 이용자는 2022년 5만1400여명, 2023년 2만9500명, 지난해 1만8300여명으로 줄었다. 출시 초기와 비교하면 이용객이 71% 감소한 수치다.

울산페달은 입점한 가맹점에게 주문과 결제 수수료를 받지 않는다는 이점이 있어 초기에 많은 관심을 받았지만, 별도의 전용 앱이 없고 접근이 어려운 점 등 여러 이유로 점점 외면을 받았다. 울산시는 “새로운 위탁 운영사를 통해 이달부터 지역화폐인 ‘울산페이’와 모바일 쇼핑몰 ‘울산몰’, 배달픽업 서비스 ‘울산페달’을 통합 운영하기로 했다”고 밝혔다.

#2. 부산시가 만든 공공배달앱 ‘동백통’은 지난해 5월 문을 닫았다. 이용률이 떨어져서다. 2022년 1월 출시된 동백통은 민간 배달앱과 달리 가입비, 광고비, 중개수수료가 한 푼도 없어서 환영받았다. 지역 소비자들은 지역화폐 동백전으로 결제하면 환급금을 받을 수 있다는 장점도 있어 가맹점과 가입자가 꾸준히 증가했다. 동백통은 1년 만에 누적 매출 42억원, 가맹점 8000여개, 앱 다운로드 23만건을 기록하며 승승장구하는 듯했다.

하지만 코로나19가 끝난 뒤 배달 주문이 줄었고, 민단 배달 플랫폼 간 경쟁으로 수수료가 2%로 낮아지자 동백통의 입지도 좁아졌다. 지난해 1월 기준 동백통 누적 가맹점 수는 1만1000여개. 그러나 실제 거래가 이뤄지는 매장은 1800개에 불과했다. 앱을 유지하고 운영하는 데 연간 10억원의 세금도 들어갔다. 결국 부산시는 동백통 서비스를 중단했다.

◆코로나19 때 우후죽순 생긴 공공배달앱

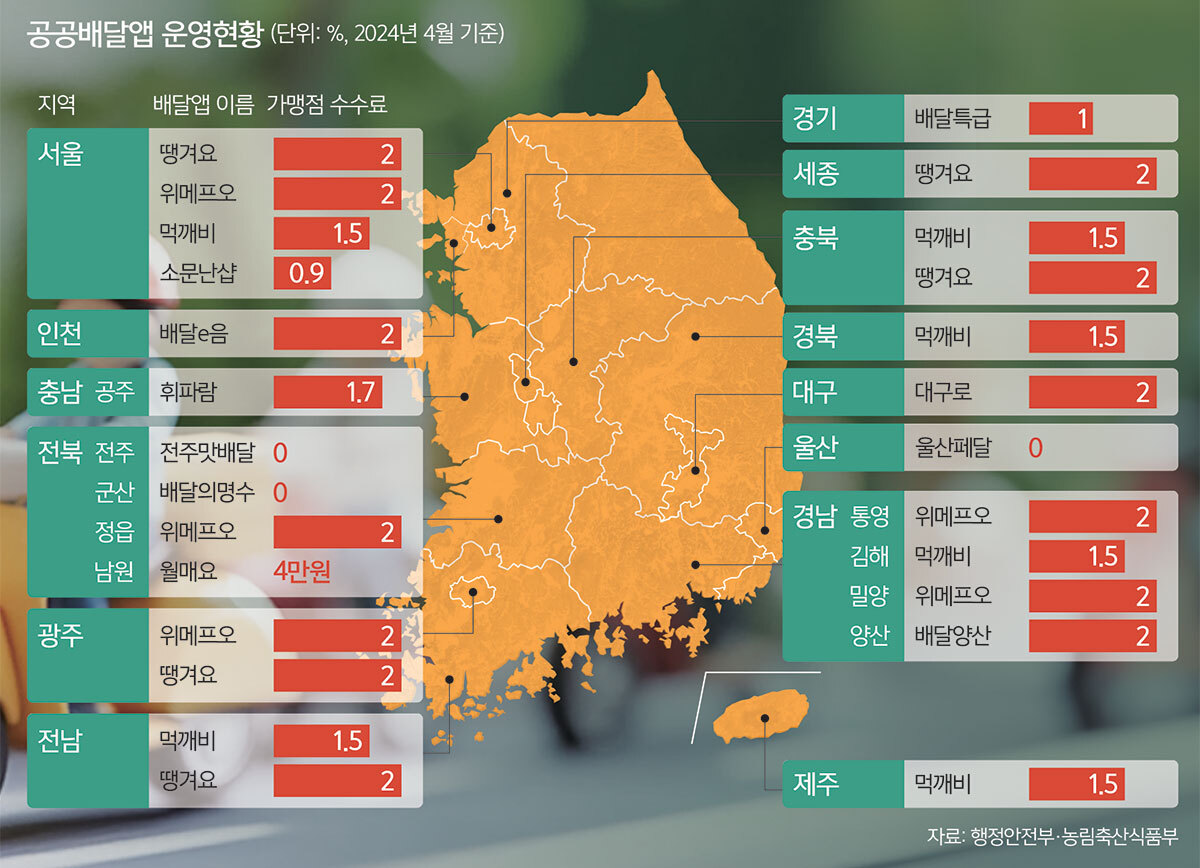

지자체에서 우후죽순 만들어 출시한 공공배달앱이 하나둘 사라지고 있다. 2일 농림축산식품부에 따르면 지난해 4월 기준 전국에서 운영되고 있는 공공배달앱은 24개다. ‘땡겨요’, ‘소문난샵’이 연합한 ‘서울배달+’, 경기 ‘배달특급’, 경남 창원 ‘누비고’, 진주 ‘배달의 진주’ 등이다.

이들 앱은 코로나19 때 ‘외식업체와 소비자를 위한 맛있는 상생’으로 주목받았다. 관 주도하에 저렴한 중개수수료를 책정하는 것이 가능했기 때문이다. 공공배달앱의 건당 중개수수료는 0~2%. 민간배달앱이 배달 형태에 따라 적게는 6%, 많게는 27% 드는 것과 비교하면 중개수수료가 거의 발생하지 않는다. 이 때문에 가맹점주인 소상공인들의 비용 부담을 덜 수 있어 민생안정에 기여한다는 평가를 받았다. 민간배달앱의 독과점을 견제하면서 업계 전반의 생태계 발전에도 도움이 될 것이라는 기대도 받았다.

그러나 이용자 이탈이 계속되면서 가맹점도 덩달아 빠져나가는 악순환이 계속되고 있다. 국내 최초 공공배달앱인 전북 군산시의 ‘배달의명수’는 존폐 기로에 놓였다. 중개수수료가 없는 배달의명수는 출시 첫해인 2020년 71억9000만원의 매출을 올렸다. 이듬해에는 매출액이 90억원으로 정점을 찍었다. 그러나 지난해에는 40억2000만원으로 급감했다. 이용자는 1만5000명에서 1만3000명으로 줄었다.

소비자뿐 아니라 소상공인까지 외면하면서 가맹점수는 1400여곳으로 감소했다. 최근까지 배달의명수 운영에 들어간 예산은 26억원. 운영을 중단하는 게 낫다는 지적까지 나왔다. 군산시는 배달의명수의 경쟁력을 높이기 위해 소액의 수수료를 받는 대신 쿠폰 발행 등으로 소비자들이 받는 혜택을 늘리는 방안을 검토 중이다.

◆편의성 떨어져 이용자 이탈→가맹점 감소 악순환

경기도의 ‘배달특급’은 거래량과 매출액이 줄어들고 있다. 배달특급은 2020년 12월 출시됐다. 초기 성과는 나쁘지 않았다. 앱 출시 1년을 맞은 2021년 12월엔 이용자수가 60만명을 기록했다. 하지만 코로나19 엔데믹 당시 배달수요가 급감하면서 거래건수와 거래액이 줄었다. 2022년 429만건이던 거래건수는 2023년 348만건, 지난해 201만건으로 감소했다. 이에 누적거래액도 2022년 1310억원에서 2023년 950억원, 지난해 556억원으로 줄었다.

경기도가 할인쿠폰지급, 경품 이벤트 등 프로모션을 통해 소비활성화에 나서고 있지만 역부족이다. 투입 예산 대비 중개수수료 이익은 2021년 -127억원, 2022년 -67억원, 지난해 -62억원으로 매년 적자가 나고 있다. 서울배달+ 이용자는 2023년 3월 59만명에서 지난해 3월 50만명으로 이용자가 15.3% 줄었다.

사업성이 악화되면서 부산 ‘동백통’처럼 공공배달앱 운영을 중단하는 지자체도 속출하고 있다. 지난해 8월 전북 남원 공공배달앱 ‘월매요’가 운영을 종료했다. 2021년 10월 출시된 월매요의 가맹점은 100여곳, 하루 평균 이용자는 500명이었다. 강원 춘천시의 ‘불러봄내’는 출시 한 달 만에 운영을 종료하고 2022년 강원도 ‘일단시켜’로 통합했지만, ‘일단시켜’마저 2023년 말 폐지됐다. 지난해 11월 진주시 ‘배달의 진주’, 창원시 ‘누비고’ 앱도 서비스 운영을 종료했다. 배달의진주와 누비고는 누적된 적자 탓에 운영사가 계약한 기간을 다 채우지도 못한 것으로 알려졌다.

우후죽순처럼 생겼던 이들 공공배달앱이 사라지고 있는 이유로 가장 먼저 편의성이 떨어진다는 점이 꼽힌다. 중소규모의 개발업체와 협업해 저비용으로 만든 앱이다 보니 이용자 인터페이스 등이 편리하지 못하다. 울산페달 출시 당시 이용을 시도해봤다는 울산 남구 주민 정모(42)씨는 “주문할 음식 종류와 업체가 잘 정리돼 직관적인 민간배달앱에 비해 클릭 횟수가 많고 복잡해 바로 삭제했다”고 말했다. 민간배달앱 이용자가 3000만명을 훌쩍 넘는 상황에선 수십억원을 들여 홍보하더라도 홍보 효과가 미미할 수밖에 없다.

다만 중개수수료를 낮춰 소상공인 부담을 완화하는 공공배달앱의 순기능은 이어가야 하는 만큼 효과적인 대책을 마련해야 한다는 목소리도 있다. 이채호 동국대 교수(경영학)는 “사기업이 한 영역을 독식하는 구조로 가다보면 폐해가 나올 수 있다”며 “민간과 같이 협업하는 구조로 보다 소비자 친화적인 것으로 만든다면 충분히 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)