美 신용등급 강등시킨 재정건전성 우려 되새겨야

글로벌 3대 신용평가사 중 하나인 무디스(Moody’s)가 108년 만에 처음으로 미국의 국가신용등급을 Aaa(트리플 에이)에서 아래 등급인 Aa1(더블 에이 원)으로 한 단계 하향 조정하였다. Aaa는 채무불이행 위험이 거의 없는 최고의 신용등급이고 Aa1은 바로 그 아래 등급이다.

미국 신용등급 하락의 가장 큰 원인은 바로 재정건전성의 악화 때문이다. 이미 미국은 막대한 재정적자가 지속되면서 GDP(국내총생산) 대비 부채비율이 코로나 팬데믹 직전인 2019년 107%에서 2024년 123%로 급등했다. 즉 미국 경제 규모보다 국가 부채 규모가 더 크다는 의미이다. 이에 따라 채무에 대한 한 해 이자비용만 약 9500억달러에 달하며, 이는 우리나라 2024년 GDP 1조8689억달러의 절반에 해당되는 규모이다. 나아가 무디스는 올해 들어선 트럼프 행정부의 감세정책이 재정적자를 더 확대할 것이고, 이는 결국 재정건전성을 빠르게 악화시킬 것이라는 진단을 내렸다고 판단된다. 현재 세계 경제와 금융시장을 주도하는 기축통화인 달러를 찍어내는 미국의 신용등급마저도 그 재정건전성이 낮아진다면 신뢰할 수 없다는 현실을 일깨우고 있다.

그러기에 기축통화국이 아닌 우리나라는 경제의 건전성에 더 신경을 써야 함은 당연하다. 혹자는 주요 선진국들의 GDP 대비 국가 채무 비율이 100% 내외이고 일본 같은 국가는 200%가 넘는 가운데 한국은 약 50% 정도밖에 안 되기 때문에 괜찮다고 주장한다. 물론 아직은 한국의 재정건전성은 양호하다. 그러나 안심할 수 없는 이유가 있다. 우선 채무 비율이 높은 선진국들의 대부분은 기축통화에 준하는 유로화, 엔화, 파운드화, 캐나다 달러화 등의 경화(硬貨, hard currency)국이다. 즉 국채를 발행해도 글로벌 시장에서 충분히 소화가 가능하다. 아니 어떤 경우는 이들 국가의 채권은 안전자산으로써 시장에서 선호하는 투자의 대상이 된다. 그러나 한국 경제는 비록 선진국 분류에 들어가지만 우리 원화와 금융시장은 신흥국으로 분류된다. 국채 발행에 상당한 제약이 있을 수밖에 없다. 다음으로 한국 사회는 현재 선진국 대비 낮은 복지수준, 그리고 앞으로 예상되는 빠른 고령화 등으로 정부 재정 수요가 급증하는 국면에 진입하기에 국가 채무 비율은 가속화될 가능성이 매우 높다. 즉 현재의 50%가 순식간에 100%를 넘어설 수 있다.

이러한 사회 분위기 때문에 선거철만 되면 관련된 많은 공약이 나온다. 이번 21대 대통령 선거에서도 여야의 공약들을 살펴보면 결국 재정 지출을 늘리겠다는 이야기로 귀결된다. 그래도 중앙선거관리위원회에 게재된 주요 정당들의 10대 공약집을 살펴보면 사업마다 재원조달방안이 기재되어 있다. 그런데 그 내용을 보면 미래 정부 수입 증가분, 국비 활용 등의 구체적인 로드맵이 없이 간결한 용어와 한 줄 정도의 문장으로 끝난다.

많이 걷고 많이 쓰는 것과 적게 걷고 적게 쓰는 것 중 어느 것이 올바른 재정정책이라고 말할 수는 없다. 그것은 경제를 바라보는 정치철학의 영역이기 때문이다. 그럼에도 국가 부채는 결국 우리 미래 세대의 짐이라는 것은 명심해야 한다. 어느 정치권력이 집권하더라도 선거가 끝나면 그 공약을 실행하는 데에 소요되는 재원을 어떻게 조달할 것인지에 대해 보다 구체적이고 현실적인 로드맵을 반드시 만들어야 하겠다. 더 중요한 것은 현재와 미래의 국민 구매력을 거둬서 쓸 거라면 제대로 써야 한다는 것이다. 그 정책이 잠재성장률과 사회효율성을 확보하는 데에 크게 기여할 수만 있다면 지금의 국가채무는 미래 우리 자식 세대가 혜택을 볼 수 있는 국부(國富)가 될 수 있다.

만약 이 두 가지의 어젠다를 해내지 못한다면 지금 미국 신용등급 강등이 남의 일이 아니게 된다. 이번 미국의 사태를 보면서 필자가 사회 첫발을 내디뎠던 때 벌어졌던 외환위기가 생각난다. 한국의 신용등급이 추락했던 그때의 악몽이 떠오른다. 이후 3대 신용평가사의 한국의 신용등급을 외환위기 이전 수준으로 회복하기까지에는 십수 년의 시간이 걸렸다. 잊지 말아야 하겠다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 골든 돔](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521519303.jpg

)

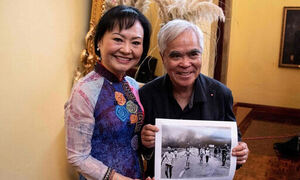

![[세계포럼] 대통령과 ‘인간 방탄복’](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518590.jpg

)

![[세계타워] 무책임한 감세공약이 부적절한 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518400.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 데이터가 정책의 합리성을 담보할까](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518357.jpg

)