이로 인해 나주임씨가 임팔급을 도시조로 하는 평택임씨에서 분화되었다는 주장도 없지 않다. 하지만, 평택임씨보다 인구가 많은 나주임씨 측에서는 이를 부인하고 있다.

나주임씨가 나주지역에 자리를 잡은 것은 임비의 9세손인 임탁(林卓) 이후로 추정된다.

임탁은 조선이 개국하자, 벼슬을 버리고 금성(錦城·나주) 회진(會津)으로 낙향했다. 그로 인해 본관을 회진으로 정하고 세계를 이어왔다. 뒤에 회진이 나주에 속하게 되자 나주로 고치게 되었다고 전한다. 하지만 일부 나주임씨 중에서는 아직도 회진임씨로 표기하는 사람들이 있다.

나주임씨는 조선 초기에 분파되기 시작했는데, 임탁의 손자인 임유소(林有巢)를 파조로 도정공파(都正公派)가 분리되었고, 임유소의 손자 대에서 큰손자인 임귀연(林貴椽)의 후손이 장수공파(長水公派), 정자공파(正字公派), 절도공파, 첨지공파, 생원공파, 첨추공파(僉樞公派)로 파생되었다. 또 둘째손자인 임귀량(林貴樑)의 후손에서 진사공파가 분파되었다.

나주임씨에서 배출한 조선시대 과거 급제자는 모두 218명으로, 문과 49명, 무과 16명, 사마시 132명, 역과 8명, 의과 4명, 음양과 8명, 주학 1명 등이다. 그 중 상신에 오른 사람은 순조 때 우의정을 지낸 임한호(林漢浩)가 있다.

현재 나주임씨는 전라남도 나주·완도·장성 등 호남지방에 주로 거주하고 있으며, 경상북도 달성과 충남 서천군 일대에도 거주하고 있다. 2000년 통계청이 발표한 결과에 의하면 나주임씨는 총 7만3556가구에 23만6877명이 살고 있는 것으로 추정되고 있다.

|

| 대종가 나주임씨의 시조는 임비이지만 조선 개국 후 나주임씨의 중조인 임탁이 나주에 내려와 은거하면서 나주임씨가 시작되었다. 사진은 나주에 있는 나주임씨 대종가의 전경이다. |

앞서 이야기했듯이 나주임씨의 1세조는 고려 때 상장군을 지낸 임비이다. 그는 충렬왕이 원나라를 다녀올 때 호종했던 공으로 보좌2등공신에 책록되고 철권(鐵券)을 하사받았으며, 후에 상장군에 올랐다.

그의 9세손인 임탁은 고려 말에 해남감무를 역임하였으나, 고려가 망하고 조선이 개국되자, 송도(개성) 부조현에서 조천관(朝天冠)을 벗고 북쪽을 향해 통곡한 뒤 금성의 회진으로 내려가 불사이군의 충절을 지켰다.

그로인해 두문동(杜門洞) 72현의 한 사람으로 추앙을 받았고, 나주임씨가 생겨나게 되었다. 이에 따라 나주임씨는 임비를 원조로 하고, 임탁을 중조로 삼고 있다.

|

| 시제 나주임씨 대종회에서는 임비 등의 묘가 개성 근방으로 추정되나 찾을 수 없어 중조인 임탁의 묘에서 시제를 봉행하고 있다. |

임붕의 아들 임복(林復)은 명종 즉위년에 증광문과에 급제하여 승문원 정자(正字)에 등용되었으나, 양재역 벽서사건(壁書事件)에 연루되어 삭주(朔州)에 유배되었다가 풀려나와 무고를 입고 향리에 내려가 은거하였다.

그의 아우 임진(林晉)은 무신으로 제주목사와 5도병마절도사를 역임하며 선정을 베풀어 청백리에 녹선되고 청정비(淸政碑)가 세워졌다.

임복의 아들로 선조 때 정시문과(廷試文科)에 급제했던 임서(林?)는 인조반정 후 황해도 관찰사 겸 병마 수군절도사가 되어 적폐를 시정하고, 농사의 장려하고 군사를 조련하는 등 많은 치적을 남겼다.

또 임진의 아들 임제(林悌)는 선조 때 문과에 급제하여 예조정랑 겸 지제교(知製敎)를 지냈다. 그는 격렬한 당쟁을 개탄하여 벼슬을 버리고 명산을 찾아다니며 문필로 여생을 보냈다.

문장이 호쾌하고 의협한 시풍으로 조선시대 호남의 시인 가운데 최고로 꼽혔으며, 저서로는 ‘화사(花史)’와 ‘수성지(愁城志)’를 비롯하여 ‘백호집(白湖集)’, ‘계백류상영록(溪碧 觴永錄)’ 등의 문집이 있다. 그의 아들 임탄(林坦)도 벼슬을 하지 않았으며, 시로써 이름이 높았다.

임진의 아들이자 임제의 아우로 공조정랑을 역임했던 임환은 임진왜란 때 의병장 김천일(金千鎰)의 종사관으로 전공을 세웠으며, 정유재란 때에는 사재를 털어 이순신의 병량을 조달했고, ‘진사군(進士軍)’이란 의병을 일으켜 여러 전투를 치르며 활약했다.

임서의 아들 임담(林?)은 인조 때 문과에 급제였고, 병자호란이 일어나자 총융종사관(總戎從事官)으로 남한산성에 들어가 남격대(南格臺)에서 수비를 하였다.

그 후 유탁(柳濯)의 모반사건을 처결하고 예조와 이조판서, 의금부판사를 지냈다. 벼슬을 하는 동안 청탁을 배제하고 청빈하여 집안이 무척 가난하였다. 그로 인해 우승지였던 형 임연이 집을 사서 주었다는 일화가 있다.

|

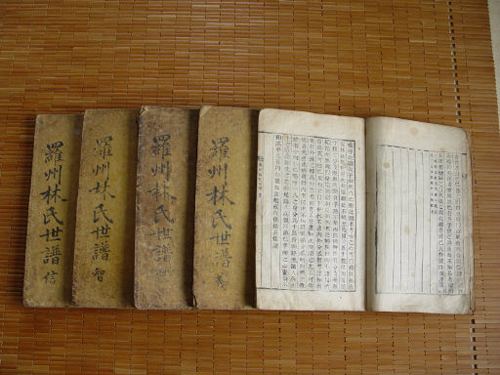

| 나주임씨 족보 나주 임씨의 세계가 고스란히 적혀있다. |

또 임담의 5세손 임시철(林蓍喆)은 공조판서를 역임했고, 6세손 임경진(林景鎭)은 이조참판을, 7세손 임영수(林永洙)는 예조판서를, 그의 동생 임한수(林翰洙)는 강원도·함경도관찰사를 지냈다. 또 임최수(林最洙)는 시종원시종을 지냈다.

임서의 현손인 임영(林泳)은 부제학을 지냈고, 임붕의 9세손인 임한진(林翰鎭)은 이조참판을, 임한진의 아들 임긍수(林肯洙)는 이조판서를 역임하였다. 이 밖에 임득명(林得明)은 시·서·화에 능해 삼절(三絶)로 일컬어졌다.

그 밖의 나주임씨 인물로는 인조반정에 공을 세워 정사원종공신(靖社原從功臣)에 책록되고 9군의 목사와 부사를 지낸 임타가 있다.

또한 이괄(李适)의 난에 의병을 일으켰던 임게, 안산 군수와 장성 부사를 지내며 선정을 베푼 임세량(林世良), 첨지중추부사 임유의 아들로 ‘창계집(滄溪集)’을 저술한 임영(林泳), ‘동사회강(東史會綱)’과 ‘노촌집(老村集)’을 저술한 임상덕(林象德) 등이 유명하다.

또 임한수(林翰洙)는 철종 때 강원도와 함경도 관찰사를 지내고 기로소(耆老所)에 들어갔으며, 구한말에는 절충장군(折衝將軍)이었던 임영준(林英儁)이 있으며, 그의 아들 임창택(林昌澤)이 백운동에 은거하며 후진양성에 전력하고, 저서로 ‘숭악집(崧岳集)’을 남겼다.

|

| 3대 효자비 경남 창원의 나주임씨 3대 효자비는 조선조에 나주임씨 문중에서 3대에 걸쳐 극진한 효자가 나와 이를 기리는 비를 나란히 세웠다. |

나주임씨 근현대 인물로는 청송 출신의 의병장 임용상(林龍相)과 해방후 외무부 장관을 지낸 임병직(林炳稷)을 들 수 있다.

임용상은 을사조약이 체결되자 의병을 모아 동해창의군을 조직하고 청송, 영천 등지에서 일본군과 격렬한 전투를 전개하였다. 1909년 일본군과 교전하다 체포되어 징역 3년형을 선고받고 복역했다. 출옥 후 신남의진을 재정비하고 청송과 의성 등지에서 일본군수비대를 공격하였으나, 안평 전투에서 다시 체포되어 징역 10년형을 선고받았다. 건국훈장 독립장이 추서되었다.

임병직은 충남 부여에서 출생하고, 미국으로 건너가 오하이오·디킨슨대학교에서 수학하였다. 이승만이 상해임시정부 초대 대통령이 되었을 때, 비서로 재직하였다. 1919년에는 필라델피아에서 서재필, 조병옥 등과 함께 한인연합대회를 열어 만세운동을 전개하였다. 광복 후 외무부장관에 기용되었으며, 1951년 유엔대사가 되어 한국의 국제적 지위향상에 공헌하였다. 건국훈장 대한민국장이 추서되었다.

나주임씨 현대인물로는 노무현 정권에서 국회의장을 지낸 임채정(林采正)씨와 영화감독 임권택씨를 꼽을 수 있다.

임채정 전 의장은 나주에서 태어나 고대 법대를 나오고 동아일보 기자로 재직했다. 동아투위 상임위원, 민주언론운동연합 사무처장으로 있다가 1988년 문동환, 박영숙 등과 함께 평민당에 입당하였다. 그 후 14∼17대 국회의원으로 국회의장을 지냈다.

임권택 영화감독은 영화계의 거장이다. 전남 장성에서 태어났으며, 광주 숭일고를 중퇴하고 1956년 신생영화사 영화 제작부에 입사하였다. ‘두만강아 잘 있거라’로 감독에 데뷔하였으며, 1988년엔 ‘씨받이’로 아시아·태평양 영화제에서 감독상, 작품상을 받았다.

1989년엔 ‘아다다’로 몬트리올영화제, ‘아제아제바라아제’로 모스크바국제영화제에 초청되었다. 1993년 ‘서편제’로 상하이 국제영화제 감독상을 수상했다. 또, 2002년에는 조선후기 화가 장승업의 일대기를 그린 ‘취화선’으로 칸 영화제 감독상을 받았다. 1993년에는 칸영화제에서 ‘임권택 주간’이 설정되기도 하였다.

|

| 임권택 감독 임권택 감독이 만든 수많은 영화들이 국제영화제에서 수상하였으며, 그중 서편제는 한국의 자연을 영상으로 담은 영상미학의 백미로 꼽힌다. 칸 영화제에서 임권택 주간을 마련할 정도로 한국영화계의 거장이다. |

정관계 인물로는 임종린(해군중장·한미연합해군사령관), 임동원(전 통일원장관·국정원장), 임인택(건설교통부장관), 임춘성(전북지사), 임채진(전 검찰총장), 임채민(전 국무총리실장), 임종옥(부장판사), 임광규(변호사), 임종선(부장판사, 변호사), 임석무(법무부차관) 등이 있다. 학계에서는 임정규(성균관대교수), 임종철(서울대교수), 임원택(서울대교수), 임채원(숙명여대교수), 임광택(전남대법대학장), 임인택(이학박사, 조선대교수), 임채균(의학박사) 등이 있다.

또 재계에서는 임광행(보해소주 회장)씨가 있으며, 언론 및 문화예술계에선 임광순(신민주전선편집위원장), 임현기(서예가·국전초대작가), 임홍규(서예가), 임승택(서양화가)씨가 있고, 탤런트 임채무씨가 있다.

김성회 한국다문화센터 운영위원장 kshky@naver.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 딥시크와 국가안보](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509525.jpg

)

![[특파원리포트] 워싱턴에도 ‘딥시크 쇼크’](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515508.jpg

)

![[이종호칼럼] AI교과서, ‘개천의 용’ 키울 발판 삼자](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509481.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 조용히 강한 말씀](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509460.jpg

)