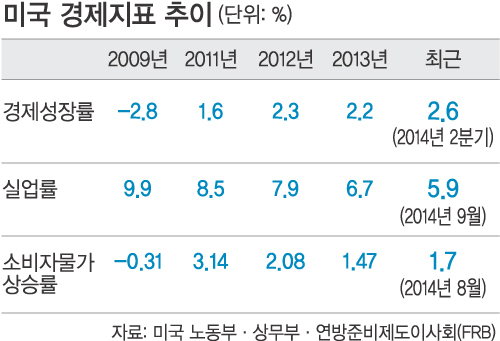

“낙수효과와 선순환 없었다” 비판 미국의 ‘돈 풀기’ 정책은 일단 가시적 성과를 거둔 것으로 평가된다. 유럽, 일본이 여전히 어려운데 미국만 나 홀로 회복세를 보이고 있기 때문이다. 그러나 최종평가는 이르다는 지적이 많다. 자산 거품 붕괴 등 부작용 우려가 나오고 있고 향후 돈을 다시 거둬들이는 과정도 쉽지 않을 것이란 전망이 많다. 아직까지 ‘미완의 성공’인 셈이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 3차에 걸친 양적완화로 시장에 살포한 달러는 4조달러(약 4000조원)가 넘는다. 지난해 한국 국내총생산(GDP)의 3배가량이다.

외형적으로 여러 경기지표는 개선 흐름이기는 한데 수치만 개선됐을 뿐 벤 버냉키 전 연준 의장이 양적완화의 명분으로 밝혔던 낙수효과와 선순환은 없었다는 비판도 거세다. 미 노동부는 지난 3일 실업률이 6년 만에 최저치인 5.9%를 기록했다고 밝혔지만 실질임금은 지난 5년간 되레 0.3% 하락한 것으로 나타났다. 1차 양적완화 정책에 참여했던 앤드루 후스자르 전 연준 위원은 “양적완화 프로그램은 월가를 구제하기 위한 역대 최대 구제금융이었을 뿐”이라고 고백하기도 했다.

박성욱 한국금융연구원 거시국제금융연구실장은 “양적완화 정책으로 주택시장이 안정되긴 했지만 그 자금이 생산적인 곳인 아닌 자산가격을 키우는 쪽으로 흘러간 측면도 있다”며 “더 이상 양적완화 정책을 지속하기 힘든 상황”이라고 말했다.

무엇보다 시중에 풀린 돈을 거둬들이는 출구전략 이행 시 나타날 부작용의 여파가 만만치 않다. 전성인 홍익대 경제학과 교수는 “미 연준이 부도 날 가능성이 큰 부실채권 등을 마구잡이로 사들였기 때문에 양적완화가 종료되면 그로 인해 어떤 일이 벌어질지 모른다”며 “위기 때마다 돈을 푼 앨런 그린스펀 전 연준 의장이 ‘경제대통령’에서 ‘금융위기의 주범’으로 전락한 것처럼 그 진면목은 풀린 돈을 거둬들이는 과정에서 나올 것”이라고 말했다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 대통령 부부의 휴대전화 교체](http://img.segye.com/content/image/2024/11/25/128/20241125517559.jpg

)

![[채희창칼럼] 과학 인재들이 떠나는 나라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/12/128/20240212510020.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 정치권력과 무속](http://img.segye.com/content/image/2023/11/27/128/20231127516986.jpg

)