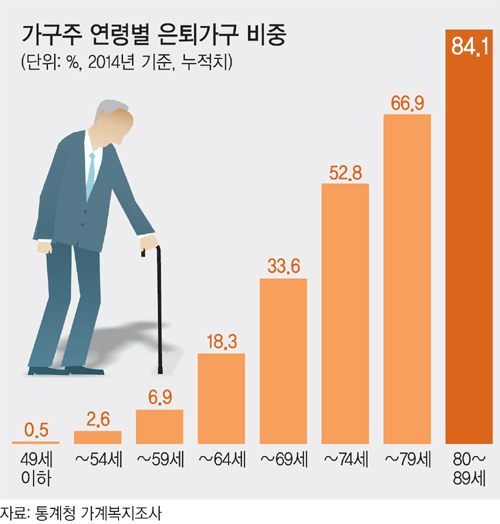

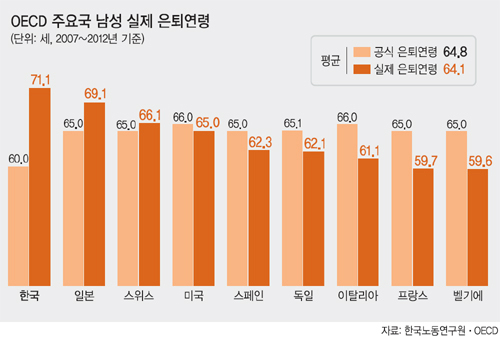

최씨처럼 평생 몸 담았던 직장, 혹은 직업에서 은퇴하고도 일터를 떠나지 못하는 고령의 노동자가 적지 않다. 내년부터 공공기관을 시작으로 정년이 60세로 연장되지만 한국 남성의 실제 은퇴연령은 70세가 넘는다. 또 80세가 넘어도 일을 하는 가구주가 16%에 이른다. 소득이 적어 노후 준비를 못하고 노후대책이 없으니 노동시장을 떠나지 못하는 악순환 속에 한국인의 노년은 고달프기만 하다.

KB금융지주 경영연구소 김진성 연구원은 “우리나라는 50∼60대에 자신의 주 직장에서 퇴직한 후 새로운 일자리를 찾는 소위 ‘반퇴’가 매우 광범위하게 발생하고 있다”며 “특히 외환위기 이후 60세 전후에 은퇴하는 가구가 감소하며 본격적인 은퇴시기가 늦춰지는 추세”라고 말했다. 김 연구원은 “다른 나라에 비해 연금제도의 역사가 짧아 노후소득 보장이 되지 않는 데다 갈수록 가족들의 부양의식이 약해진 것도 고령자의 은퇴를 늦추는 요인으로 작용하는 것 같다”고 분석했다.

|

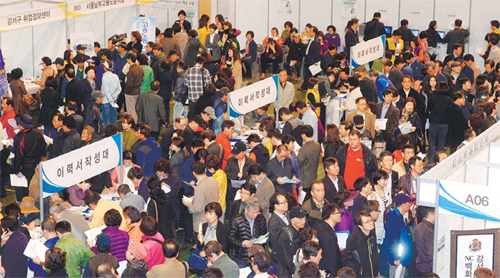

| 일자리 찾으러… 우리나라 사람의 노년생활이 고달프기 짝이 없다. 사진은 작년 4월 서울 강서구에서 열린 ‘중장년층 취업 희망자를 위한 취업박람회’ 모습. 세계일보 자료사진 |

고령자 간 소득불평등도 갈수록 증가하는 추세다. 2013년 고령자 지니계수는 0.420으로 전체 0.302보다 높게 나타났으며 2006년의 0.390보다 0.03%포인트 증가했다. 지니계수는 소득불평등을 나타내는 지표로, 0에서 1 사이의 값으로 분포되는데 1에 가까울수록 불평등이 심하다.

전문가들은 급격한 고령화의 진행 속도를 연금제도가 따라가지 못하는 만큼 중고령자(만 50세∼64세)의 노동안정성을 강화하면서 연금 사각지대에 놓인 계층들을 위한 공적부조를 확대해야 한다고 지적한다.

한국보건사회연구원 김재호 인구정책연구실 고령사회연구센터 부연구위원은 “국민연금 급여수급 직전까지 근로활동과 국민연금 가입상태를 유지할 수 있도록 중고령자의 근로활동이 안정적으로 유지되는 노동시장 환경이 갖춰져야 한다”며 “부족한 노후소득은 주택연금 가입 등을 통해 보충할 수 있도록 제도적 지원이 필요하다”고 말했다. 석재은 한림대 교수(사회복지학)는 “연금 사각지대에 놓인 근로빈곤층, 실직자, 여성에 대한 국민연금 수급권을 확대해 1인1국민연금체계를 확립해야 한다”며 “은퇴 후 소득 크레바스(은퇴 후 연금을 받기 전 소득이 없는 기간)에 대응하기 위해 퇴직연금과 개인연금을 활성화할 필요가 있다”고 제안했다.

김수미 기자 leolo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 젤렌스키는 독재자?](http://img.segye.com/content/image/2025/02/20/128/20250220522470.jpg

)

![[기자가만난세상] 불편한(?) 지진 재난문자](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프를 어떻게 설득할 것인가](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[강영숙의이매진] 미술관이 학교](http://img.segye.com/content/image/2025/02/06/128/20250206520255.jpg

)