|

| 사진= gettyimagesbank |

“조금만 더 먹을 수 있을까요?” “재료가 떨어졌어요. 죄송해요.”

노숙인치곤 매우 ‘어린’ 31세. 김씨의 현실은 그래서 더 처참했다. 지난해까지 사법고시를 준비하며 꿈을 키웠다. 그는 “시험 하나만 보고 살았는데 (결국 실패하고 나니) 방법이 없었다. 심리적 압박감과 부모님에 대한 미안함에 노숙을 시작하게 됐다”고 말했다.

이영준(34·가명)씨는 5년째 노숙과 쪽방생활을 이어가고 있다. 가정 불화로 고등학교를 졸업하고 집을 나온 뒤 돈을 모아 24세에야 대학에 입학했다. 하지만 ‘공부는 돈’이었다. 죽어라 아르바이트를 했지만 학자금 대출로 4000만원의 빚을 졌다. 설상가상으로 주식에 손을 댔다가 돈을 날렸다. 학교 도서관에서 먹고자며 버텼지만 결국 거리에 나설 수밖에 없었다.

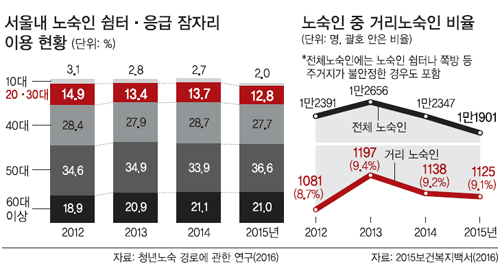

15일 따스한채움터에 따르면 최근 무료급식처를 찾는 청년노숙인들이 부쩍 늘었다. 이 단체 관계자는 “식사를 하러 오는 사람 300여명 중 20%가량이 20·30대들”이라며 “잠을 자고 가는 사람들 대상으로 인적사항을 받을 때마다 (나이가 어려) 놀랄 때가 많다”고 전했다. 2012∼2015년 서울의 노숙인 쉼터 및 응급 잠자리를 이용한 이들 중 20·30대가 꾸준히 10%를 상회했다는 통계도 있을 만큼 거리로 내몰린 청년들이 적지 않은 실정이다.

극심한 청년실업 문제가 청년들을 노숙으로 내모는 요인으로 꼽힌다. 얼어붙은 취업 시장은 비정규직 일자리를 구하는 데에도 어려움을 겪는 청년노숙인들에게 더 가혹하게 작용하고 있다. 홈리스행동 박사라 활동가는 “청년노숙인들은 거처가 불분명하다 보니 일자리를 구하기 어렵고, 이는 다시 주거불안정으로 이어지는 악순환이 반복되고 있다”고 말했다.

서울대 사회과학연구원 김소영 박사의 ‘청년노숙 경로에 관한 연구’는 이들의 사정을 좀 더 내밀하게 보여준다. 연구에 따르면 청년노숙인 대부분이 빈곤 등 구조적 문제와 가족 갈등을 겪었다. 이로 인한 정신건강 이상과 일탈, 취업 실패로 노숙에 이른 것으로 나타났다. 정신병원, 교정시설 등을 거친 후 노숙을 시작하기도 했다. 청년노숙인들이 노숙인시설에서 감내해야 하는 문제도 만만찮다. 중장년노숙인들의 타박과 소소한 시비, 도난 문제 등을 맞닥뜨려서다. 중장년노숙인들이 섞이다 보니 ‘나는 이제 청년이 아니다’라는 자괴감, ‘낙오된 느낌’에 시달리기도 한다.

이창수·임국정 기자 winterock@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 딥시크와 국가안보](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509525.jpg

)

![[특파원리포트] 워싱턴에도 ‘딥시크 쇼크’](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515508.jpg

)

![[이종호칼럼] AI교과서, ‘개천의 용’ 키울 발판 삼자](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509481.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 조용히 강한 말씀](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509460.jpg

)