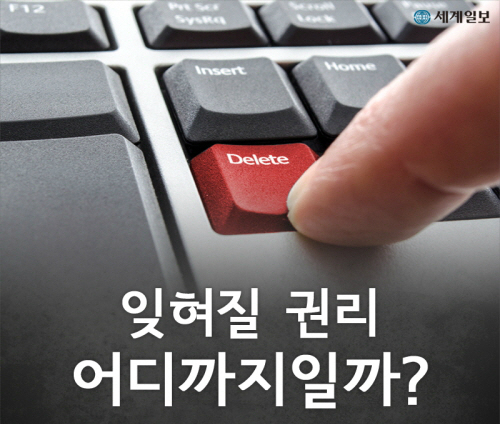

문제는 잊혀질 권리를 요구하는 대상이 언론사일 때입니다. 물론 개인의 사생활은 존중받아야 마땅하지만, 이를 명분으로 공공성을 지닌 언론의 온라인 보도까지 삭제를 요구한다면 충돌을 일으킬 게 뻔합니다. 특히 언론의 중요한 가치 중 하나인 표현의 자유를 현격하게 침해하고, 시대를 기록하는 언론의 역할까지 부정하게 되면 그 문제는 더 커지게 됩니다.

아직 국내에서는 잊혀질 권리에 대한 논의가 제대로 이뤄지지 않고 있습니다. 일부 법률에 잊혀질 권리가 언급되곤 있으나, 명확하고 종합적인 가이드라인을 제시하진 못하고 있습니다. 더욱이 언론사의 기사 삭제와 관련해서는 해당 매체의 내부 판단에 따라 그 결과가 달라져 객관적인 기준이나 해법이 없는 실정입니다.

전문가들은 미국과 유럽 등의 해외 사례를 들며 언론 관련 협회에서 잊혀질 관리를 의논하고, 대응전략을 모색해야 한다고 주장합니다. 이 같은 문제는 비단 언론(법인)뿐만 아닌 인터넷상의 글이나 사진 등을 쉽게 퍼나르는 누리꾼(개인)들도 심각하게 고민해야 할 문제라는 의견도 나오고 있습니다.

결국 잊혀질 권리는 기술에 사람을 맞출지, 아니면 사람에게 기술을 맞출 지의 문제가 아닐까요? 가속화되는 디지털 세상의 권력 구조를 '인간화'하기 위한 실마리가 잊혀질 권리가 될 수 있습니다.

“그동안 국내외에서 잊혀질 권리는 주로 사생활 노출과 같은 개인정보 보호 이슈와 관련해 법률적 차원에서 논의가 이뤄졌다. 하지만 잊혀질 권리의 중요성은 그 이상이다. 이젠 인터넷과 연결되지 않는 일상생활이 불가능하고, 디지털의 영향에서 자유로울 수 있는 사람은 거의 없다. 따라서 잊혀질 권리는 유명인이나 공인처럼 미디어에 노출되는 사람들이나 개인정보 보호와 관련해서만 고려할 사안이 아니다. 잊혀질 권리는 정보화 세상에서 인간다운 삶을 누리기 위한 필수 조건이 되는, 즉 모든 사람들이 누려야 할 기본권이다.”('나에 관한 기억을 지우라' 본문 중 일부 발췌)

최근 잊혀질 권리가 정보화 사회의 이슈로 급부상하고 있다.

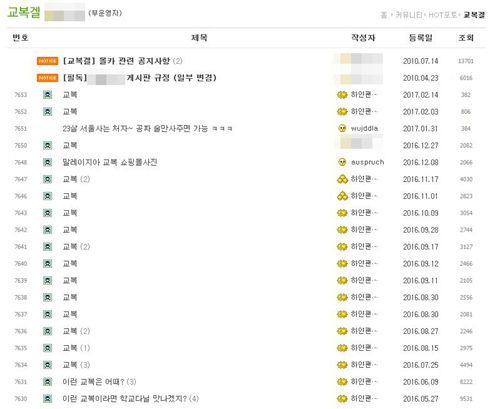

실제 지난해 6월 방송통신위원회는 ‘인터넷 자기 게시물 접근 배제 요청권 가이드라인’을 제시했다.

이는 아이디와 비밀번호 등을 분실해 과거에 올린 글이나 이미지를 지울 수 없는 이가 삭제할 수 있도록 가이드라인을 마련한 게 골자다.

이 가이드라인을 놓고 다양한 의견이 제기됐다. 최초로 잊혀질 권리를 제도화했다는 긍정적인 평가가 있는데 반해, ‘알 권리’를 침해할 수 있다는 반론도 나왔다.

다만 이번 가이드라인에는 잊혀질 권리의 대상과 관련해 일부 누락된 게 있다. 인터넷에 개인이 스스로 올린 글이 아닌, 신문·방송기사를 통해 드러난 '나'에 대한 글이다.

◆"무혐의 판결 났으니 기사 지워주세요"

우리나라에서는 개인이 온라인상에 올린 글을 삭제하는 일은 일정한 절차만 밟으면 그리 어렵지 않게 해결할 수 있다.

하지만 언론사 기사처럼 공공적 성격의 매체와 맞닥뜨리면 현실은 달라진다. 언론의 최우선 가치라 할 수 있는 '표현의 자유'와 배치되는 탓에 삭제가 쉽지 않다.

그렇다면 다른 국가들은 잊혀질 권리에 대해 어떤 입장을 보이고 있을까.

잊혀질 권리는 2011년 유럽연합(EU)에서부터 본격 논의가 시작했다. 앞서 전년 들어 EU 집행위원회는 ‘일반 데이터 보호 레귤레이션’을 공표했고, 2011년 집행위의 법무 담당 위원인 비비안 레딩리 잊혀질 권리를 사생활의 핵심이자 데이터 보호 개혁의 필수 요소라고 선언한 것이 출발점이 됐다.

그 후 EU는 물론이고 미국 등에서도 잊혀질 권리를 둘러싼 논쟁이 치열하게 이루어졌지만 의견 일치를 보지 못했다. 가까스로 EU는 잊혀질 권리를 사생활과 연관해 폭넓게 인정하는 방향으로 합의에 이르렀고, 이와 달리 미국은 표현의 자유를 적극 옹호한 자국 헌법에 근거해 따로 법제화하지 않았다.

다만 EU도 삭제 요청권 대상에 언론사나 기자가 쓴 원래 기사는 포함하지 않았고, 포털사이트를 통해 유통된 기사에만 적용했다. 즉 미국은 원래 기사와 유통 기사 모두 잊혀질 권리의 대상으로 보지 않는 것이고, EU는 유통되는 기사에만 인정하는 셈이다.

과거 종이신문 시대에는 기사 유통의 범위가 비교적 제한적이었지만, 온라인과 모바일, SNS를 통해 과거 기사들이 유통·저장되면서 잊혀질 권리의 효과는 제약될 것으로 보인다. 어렵사리 기사 삭제를 보장받았다고 하더라도 완벽하게 지우기는 사실상 불가능할 수도 있다는 게 업계 전언이다.

◆언론 기사 '잊혀질 권리' 논란

국내에는 아직 잊혀질 권리와 관련된 명확한 법률이 없는 상황이다. 정보통신망법을 비롯한 개인정보보호법, 언론중재법 등에 잊혀질 권리 관련 조항이 존재하지만 한군데에 일목요연하게 정리된 법은 없는 실정이다.

잊혀질 권리는 디지털 기술의 발전과 인터넷 속성상 적용이 불가능하다고 주장하는 이들도 있다. 그러나 이는 맹목적인 믿음에 불과하다는 지적도 나온다. 모든 기술은 사람이 설계하는 것이기에 사회적으로 필요한 인간적 요구를 얼마든지 기술에 담을 수 있다는 판단에서다.

정리하자면 잊혀질 권리는 기술에 사람을 맞출 것인가, 아니면 사람의 생각과 문화에 기술을 맞출 것인가의 문제로 귀결된다. 당장 이 문제의 정답이 없다고 해서 사람이 기계의 작동 방식과 구조에 무조건 따라야 하는 것은 아니다.

기술은 우리가 기대하고 요구하는 만큼 더 인간화될 수 있다는 게 전문가들의 진단이다. 그런 만큼 디지털 세상의 권력 구조를 인간화하기 위한 실마리는 바로 ‘잊혀질 권리’에 있다는 주장이 설득력을 얻고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 젤렌스키는 독재자?](http://img.segye.com/content/image/2025/02/20/128/20250220522470.jpg

)

![[기자가만난세상] 불편한(?) 지진 재난문자](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프를 어떻게 설득할 것인가](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[강영숙의이매진] 미술관이 학교](http://img.segye.com/content/image/2025/02/06/128/20250206520255.jpg

)