북한의 단거리 미사일 발사로 우리 정부의 대북 식량지원 논의가 숨고르기에 들어간 가운데, 각국 정부·단체가 대북 인도적 지원을 위해 내놓은 금액은 목표액의 10%를 약간 웃돈 것으로 집계됐다.

14일 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)에 따르면 세계식량계획(WFP)과 유엔식량농업기구(FAO) 등은 올해 대북 인도적 지원 목표액을 1억2030만달러(약 1420억원)로 설정했다. 하지만 이날 현재까지 모금했거나 약속된 금액은 목표액의 13.1%인 1570만달러에 불과했다. 이중 유엔을 통한 대북 지원액은 1240만달러(78.8%)였고, 다른 루트의 지원은 330만달러(21.2%)였다.

구체적으로는 스위스가 모금액의 절반가량(49.6%)인 780만2000달러를 냈다. 이어 러시아 400만달러(25.5%), 스웨덴 244만1400달러(15.5%), 캐나다 57만달러(3.6%), 프랑스 42만5300달러(2.7%), 독일 36만3100달러(2.3%) 등의 순이었다.

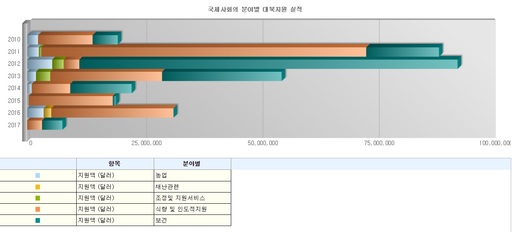

대북 지원의 창구는 국제기구의 경우 WFP(1200만달러)와 FAO(50만달러)였고, 비정부기구(NGO)로는 스위스개발협력(140만달러)과 스웨덴적십자사(90만달러), 독일 세계기아구조(40만달러) 등의 순이었다. OCHA는 전체 지원액의 76.4%인 1200만달러가 영양개선에 사용되고, 나머지 용도는 물 위생(79만달러)과 식량안보(67만달러), 조기복구(59만달러) 등이라고 설명했다.

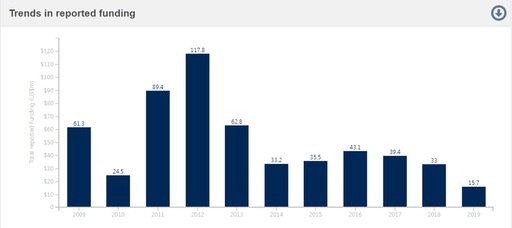

역사적으로 대북 인도적 지원은 북핵 관련 국제정세에 큰 영향을 받았다. 대북 인도적 지원은 2012년을 정점으로 계속 줄고 있는 추세다. 북한의 2차 핵실험과 유엔 안전보장이사회의 대북 제재 결의안(제1874호)이 채택된 2009년 이듬해인 2010년 대북 인도적 지원액은 2450만달러로 최근 10년 간 최저였다.

이후 북한이 핵과 미사일 개발 동결 대신 미국으로부터 식량지원 약속을 얻어낸 2012년 2·29 합의 이후 대북 인도적 지원액은 1억1800만달러에 육박했다. 하지만 북한이 장거리로켓 ‘은하 3호’를 쏘아올린 데 이어 3차 핵실험을 강행한 2013년 대북 지원금은 절반 수준(6280만달러)으로 급감했다. 잇단 남북, 북·미 정상회담으로 한반도 평화 분위기가 고조됐던 지난해에도 대북 지원금은 3000만달러대에 머물렀다.

눈에 띄는 점은 2013년 이후 북한에 인도적 지원을 전혀 하지 않던 미국이 2017년 유니세프를 통해 100만달러를 지원했다는 점이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2016년 대선 기간 “김정은과 햄버거를 먹으며 담판을 짓겠다”고 공언한 바 있다. 하지만 미국은 지난해에 이어 올해도 어떠한 대북 인도적 지원을 하지 않고 있다.

우리의 대북 인도적 지원은 어느 정도였을까. 일단 정부 차원의 식량지원이 눈에 띈다. 김영삼정부는 1995년 북한의 대홍수에 따른 식량난을 계기로 북한에 쌀 15만t을 직접 지원했다. 하지만 이듬해 강릉 잠수함 침투 사건을 계기로 대북 식량지원은 일시 끊겼다. 김대중정부는 2000년 1차 남북정상회담을 계기로 식량차관 형식으로 외국산 쌀 30만t, 옥수수 20만t 지원, 2002년 국내쌀 40만t을 지원했다.

노무현정부도 바통을 이어받아 대북 인도적 지원을 활발하게 진행했다. 2003년부터 2007년까지 2006년을 제외하고 국내산과 외국산 쌀 170만t을 차관형식으로 지원했다. 또 노무현정부는 식량과 비료 지원 이외에 취약계층 지원, 영유아 의료지원, 말라리아 방역지원 등 영양과 방역, 보건 관련한 지원도 실시했다.

반면 보수 정권인 이명박정부와 박근혜정부 때는 대북 지원이 크게 줄었다. 통계청의 ‘북한통계’에 따르면 2006년 2273억원에 달했던 정부 대북 지원액은 이명박정부 출범 첫해인 2008년 438억원으로 크게 줄었고 2012년엔 23억원에 불과했다. 박근혜정부 초반엔 대북 지원이 100억원대를 기록했으나 2016년 2억원을 끝으로 아무런 지원을 하지 않았다.

송민섭 기자 stsong@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 얼굴에 두꺼비 사진 합성… 모욕죄 처벌](http://img.segye.com/content/image/2024/11/22/128/20241122500672.jpg

)

![[기자가만난세상] 완장차고 갑질정치 사라져야](http://img.segye.com/content/image/2023/12/01/128/20231201514586.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 맞아 냉철한 협상 준비해야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[교육의미래] AI·디지털 시대의 성인 평생교육 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)