그는 만나자마자 “세월 무상이라는 말이 절로 떠오르는 요즘입니다. 자의도 아닌 타의로 심판을 시작한 제가 어느덧 정년(58세)을 다 채워 은퇴한다니…”라면서 “29일 은퇴식을 치른 뒤 마지막 주심을 보는데, 울지 않으면 다행일 것 같습니다”고 눈을 지긋이 감은채 회한에 잠겼다.

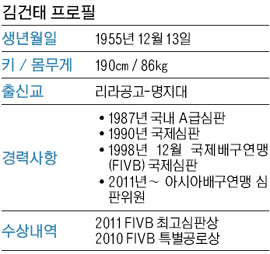

선수 시절 국가대표까지 지냈던 김씨는 대동맥이 막히는 희귀병으로 1978년 일찌감치 현역생활을 접었다. 평범한 회사원 생활을 하던 그는 선배의 강요에 가까운 권유를 못 이겨 1985년 심판의 길로 접어들었다. 김건태씨는 이왕 시작한 이상 세계 최고가 되기로 마음먹었단다. “선·후배들과 가깝지만, 결코 가까워서는 안 되는 ‘절대 고독’의 길이었어요. 그 원칙에 충실하다보니 1990년 국제 심판, 1998년엔 FIVB(국제배구연맹) 심판이 됐어요. 이후 세계 정상급 심판이란 소리까지 들었으니, 목표는 달성한 셈이죠.”

선수 시절 국가대표까지 지냈던 김씨는 대동맥이 막히는 희귀병으로 1978년 일찌감치 현역생활을 접었다. 평범한 회사원 생활을 하던 그는 선배의 강요에 가까운 권유를 못 이겨 1985년 심판의 길로 접어들었다. 김건태씨는 이왕 시작한 이상 세계 최고가 되기로 마음먹었단다. “선·후배들과 가깝지만, 결코 가까워서는 안 되는 ‘절대 고독’의 길이었어요. 그 원칙에 충실하다보니 1990년 국제 심판, 1998년엔 FIVB(국제배구연맹) 심판이 됐어요. 이후 세계 정상급 심판이란 소리까지 들었으니, 목표는 달성한 셈이죠.”

최근 배구뿐만 아니라 대부분의 프로 스포츠에서 심판 자질 논란이 일고 있다. 이를 바라보는 그의 생각은 어떨까. “사람인 이상 오심은 어쩔 수 없어요. 다만 실수를 줄이기 위해 얼마나 노력하느냐가 중요하죠.” 그는 이어 “터치아웃처럼 육안으로는 식별할 수 없는 것도 있다. 규칙 적용이 틀리면 오심이지만, 육안으로 판정 불가능한 것을 잘못 판정했다고 오심으로 모는 것은 무리라는 게 제 생각입니다”라고 말했다.

배구에서 비디오 판독이 도입되면서 심판의 권위는 더 떨어지고 있다. 선수와 감독은 심판의 판정을 믿지 못하고, 항의를 자주 하며 합의판정을 유도하기도 한다. “스포츠는 물 흐르듯 넘어가야 재밌어요. 그러나 배구는 비디오 판독, 작전 타임, 합의 판정 등으로 자주 끊기는 편입니다. 이래서는 안 됩니다.”

비디오 판독이 심판의 권위를 떨어뜨렸지만, 정작 이 제도를 도입한 것은 김씨 본인이다. 프로배구 출범 당시 그는 심판위원장으로 재직하면서 트리플크라운, 2점 백어택, 심판 알콜테스트 등 다양한 제도를 입안해 현재의 프로배구 기틀을 다졌다. 그가 만든 비디오 판독은 국제대회에도 도입됐다. 제도 입안의 뒷이야기를 들려줬다. “축구의 해트트릭, 농구의 트리플 더블, 야구의 사이클링 히트 같은 기록을 만들어 선수들을 조금이라도 더 미디어에 노출시켜주고 싶어 트리플 크라운(백어택, 블로킹, 서브 득점 3개 이상)을 만들었어요. 때마침 우리 선수들이 백어택이나 블로킹, 서브가 약해 강화시키려는 목적도 있었죠.”

그는 경기중 하마터면 목숨을 잃을 뻔한 해프닝을 겪기도 했다. “2007년 여자배구 월드컵의 개막전이었던 브라질과 폴란드의 경기였어요. 2세트 시작을 알리는 부저 소리를 듣는데 갑자기 눈 앞이 깜깜해지면서 아무것도 보이지 않았죠. 피를 보면 괜찮아질 것 같아 입으로 손가락을 물어뜯었는데도 잠시뿐이었어요. 결국 정신을 잃고 심판대에서 떨어지려는 것을 선수가 붙잡아 줘 살았습니다. 진단 결과는 심한 스트레스로 인한 탈수 증세였어요. 이후 모든 행정직함을 내려놓고 심판만 맡게 됐습니다.”

국제 심판으로서 A매치 350회 이상, 주요 국제대회 결승전에서 12번이나 주심으로 심판대에 오른 그는 한국 배구 발전을 위한 제언도 빼놓지 않았다. “경기력뿐만 아니라 ‘배구 외교’도 중요합니다. 일본이 해마다 국제대회를 유치하는 반면 우린 거의 없어요. FIVB 임원조차 없죠. 결국 경기는 선수들이 하지만, 국제 경기는 장외 싸움도 중요해요. 실력이 엇비슷하면 배구계의 영향력이 큰 나라가 이기게 돼 있죠. 국제경기 경험을 가진 경기인과 임원을 배출해야 합니다.”

인터뷰를 마치며 그에게 최고의 심판이 되기 위한 덕목을 묻자 “자기 관리가 철저해야 합니다. 그 안에 품행 유지와 자기 관리, 언행, 체력 관리, 공부까지 다 포함되죠. 심판은 동료 선·후배들과 가까워지기는커녕 점점 멀어질 수밖에 없는 직업입니다. 그래서 투철한 사명감이 필요합니다”라고 강조했다.

남정훈 기자 che@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 세계기록유산 등재된 제주 4·3](http://img.segye.com/content/image/2025/04/11/128/20250411512204.jpg

)

![[설왕설래] 충격적인 새만금 잼버리 감사 결과](http://img.segye.com/content/image/2025/04/10/128/20250410520749.jpg

)

![[기자가만난세상] 감정의 전쟁터에서](http://img.segye.com/content/image/2025/01/06/128/20250106520083.jpg

)

![[세계와우리] 강대국 틈에서 새 질서를 설계하라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)