아들 김지훈(당시 22) 일병은 공군 복무 중이던 지난해 7월 스스로 목숨을 끊었다. 고려대를 다니다 입대한 아들의 죽음은 마른 하늘에 날벼락 같은 일이었다. 아들의 극단적 선택에 절망해 있던 김씨에게 군은 ‘일반사망’ 통보서를 보냈다. 정신질환으로 자살했기 때문에 순직으로 인정할 수 없다는 취지였다. 군은 자살 전 김 일병이 자신의 수첩에 적은 일부 메모 내용으로 정신질환으로 못박았다. 하지만 김씨가 정보공개청구를 통해 입수한 헌병대 수사보고서 등에 따르면 김 일병은 입대 후 직속 상관으로부터 심한 인격모독성 발언과 질책 등을 받은 것으로 드러났다. 김씨는 “정신과 치료 한 번 받지 않은 아들을 정신질환 자살로 몰아간 결정을 인정할 수 없다”면서 아들의 명예회복과 관련자 처벌을 요구하고 있다. 공군 관계자는 “김 일병 사건에 대해 현재 재심을 하기 위한 진상조사 절차가 진행 중”이라며 “곧 공군본부에서 재심이 이뤄질 것”이라고 밝혔다.

|

| 군대 보낸 자식을 잃은 유가족들이 서울 용산구 국방부 청사 앞에서 군 의문사 진상 규명을 촉구하는 집회를 갖고 있다. 세계일보 자료사진 |

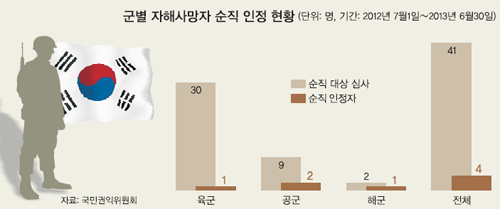

전문가들은 순직 인정 비율이 낮은 가장 큰 이유는 군인들만 모여 외부에 공개하지 않고 결정하는 폐쇄적인 순직 처리 과정 때문이라고 지적한다. 현재 육·해·공군은 군내 사망사고의 순직 여부를 결정하는 최초 심사부터 재심까지 모두 각군 본부에서 관할하고 있다. 국민권익위원회는 지난해 이런 문제점을 개선하기 위해 재심사는 원심 처리기관인 육·해·공군 본부가 아닌 상급기관인 국방부에서 외부 민간전문위원이 절반 이상 참여한 가운데 실시하도록 권고한 바 있다. 그렇지만 권익위 권고는 아직 실현되지 않고 있다. 국방부 관계자는 “현재 관련 법안이 국회에 계류 중”이라며 “아직까지는 기존대로 재심이 이뤄지고 있다”고 밝혔다.

2007년 이라크에 파병됐다가 싸늘한 주검으로 돌아온 고 오종수 중위의 경우, 국방부 합동조사에서 ‘탄약흔’ 검사를 오 중위에게만 실시하는 등 의혹이 계속됐지만, 타살 조사 없이 자살로 결론을 지었다. 유가족은 군 조사단의 미흡한 수사와 결과를 인정할 수 없다고 주장하며 지난 7년 동안 시신을 화장하지 않고 있다. 오 중위의 시신은 국군수도통합병원 냉동고에 보관돼 있다. 오 중위처럼 군내 사망사고 유가족이 진실규명을 요구하며 인수를 거부해 군병원 영안실에 안치된 시신은 23구이며 군 보급대대 영안실에 안치된 유골은 146기에 이른다.

군 사망자 유가족들의 억울함을 풀어주고 민원 소지를 최소화하기 위해서는 군 사망사고를 군 헌병대가 독점적으로 수사하는 시스템을 개선해야 한다는 지적이다. 시간이 갈수록 진상규명이 어려워지는 군 사망사건의 특성을 고려해 의문사 진상규명위원회와 같은 독립적인 수사기구를 상설화해야 한다는 것이다. 미국은 육군에 CID(Criminal Investigation Command), 공군에 OSI(Office of Special Investigations)와 같은 독립적인 수사기관을 두고 있다. 이들 기구는 지휘권에서 이탈돼 참모총장이나 장관에게만 보고하도록 하고 있다. 영국도 국방부 내에 군이 아닌 민간경찰을 두고 군 형사사건을 수사하도록 하고 있다.

한편 유가족들은 “병역의무를 이행하다가 사망한 사람들은 ‘순직자’로 예우해 국립묘지에 안장해야 한다”고 요구하고 있다. 현재 새정치민주연합 김광진 의원실에서 유가족들의 요구 사항을 담은 ‘군 인사법 개정안’을 발의한 상태지만, 정부 당국은 “자해사망자와 국가보훈대상자의 형평성을 감안해야 한다”면서 부정적인 입장을 보이고 있다.

김선영 기자 007@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 세계기록유산 등재된 제주 4·3](http://img.segye.com/content/image/2025/04/11/128/20250411512204.jpg

)

![[설왕설래] 충격적인 새만금 잼버리 감사 결과](http://img.segye.com/content/image/2025/04/10/128/20250410520749.jpg

)

![[기자가만난세상] 감정의 전쟁터에서](http://img.segye.com/content/image/2025/01/06/128/20250106520083.jpg

)

![[세계와우리] 강대국 틈에서 새 질서를 설계하라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)