A씨는 “남편의 출산휴가가 좀 더 길었거나 정부에서 지원해 주는 산후도우미 서비스를 받을 수 있었다면 이렇게 부담이 커지지는 않았을 것”이라며 “주변의 도움을 받을 수 없다 보니 결국 돈으로 해결할 수밖에 없었다”고 말했다.

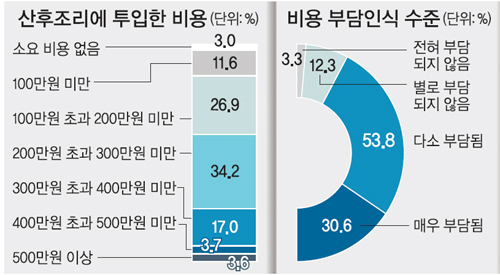

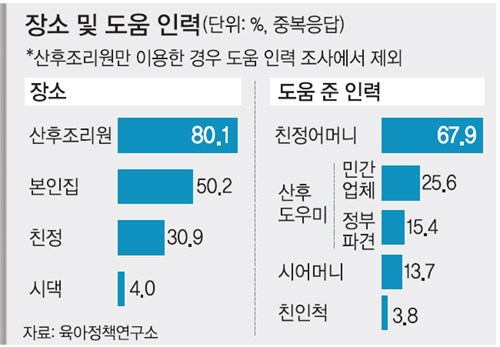

최근 3년간 출산을 경험한 여성 4명 중 1명은 4주간의 산후조리에 300만원 이상을 쓴 것으로 나타났다. 부모 등 가족들의 도움을 받아 집에서 산후조리를 하기 힘들어 산후조리원을 이용할 수밖에 없는 산모가 많은 상황과 무관치 않다. 가뜩이나 가계 사정도 어려운 판에 산후조리에 드는 경제적 부담이 큰 데다 비교적 저렴하면서 시설과 프로그램이 좋은 산후조리원을 찾느라 스트레스를 호소하는 산모가 적지 않다.

현재 영아를 돌보는 여성의 84.4%가 산후조리 비용이 부담스럽다고 답했는데 어린이(71.1%)·유아(79.1%) 연령의 자녀가 있는 여성의 비율보다 많이 높았다. 이는 지난 10년간 산후조리원 비용이 지속적으로 오른 데 따른 차이로 보인다.

사정이 이런데도 대선후보 중 지금까지 산후조리 부담 완화를 주요 의제로 거론한 후보가 아무도 없다. 일부가 공약집에 한두 줄 담았을 뿐이다. 문재인 더불어민주당 후보는 현행 산후 돌봄 지원사업의 지원 기준인 중위소득 80% 이하를 단계적으로 150%까지 확대하겠다고 밝혔고, 심상정 정의당 후보는 단계적으로 모든 출산가정을 지원하는 ‘방문건강관리제도’를 도입하겠다고 공약했다. 안철수 국민의당 후보와 유승민 바른정당 후보는 산후조리서비스의 비용 일부를 건강보험으로 지원하겠다고 했다. 홍준표 자유한국당 후보는 관련 공약을 내놓지 않았다.

다들 입으로만 ‘국가가 책임질 테니 자녀를 많이 낳아라’라고 출산을 독려하면서 정작 실질적인 출산 부담 완화 대책엔 소홀하다고 비판받는 대목이다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 세계기록유산 등재된 제주 4·3](http://img.segye.com/content/image/2025/04/11/128/20250411512204.jpg

)

![[설왕설래] 충격적인 새만금 잼버리 감사 결과](http://img.segye.com/content/image/2025/04/10/128/20250410520749.jpg

)

![[기자가만난세상] 감정의 전쟁터에서](http://img.segye.com/content/image/2025/01/06/128/20250106520083.jpg

)

![[세계와우리] 강대국 틈에서 새 질서를 설계하라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)