전국적인 액상화 위험도를 작성하고 있는 최재순 서경대 교수(토목건축공학)는 포항 지진에 대해 이같이 설명했다. 특히 논바닥에서 지하수가 올라와 잠기거나 진흙이 땅 위로 솟아오르는 일명 ‘머드 볼케이노’는 지금까지 관측된 적이 없어서 정부와 학계는 큰 관심을 보이고 있다. 기상청은 앞으로 액상화 정보까지 참고해 진도(지진으로 인한 흔들림의 정도) 서비스를 제공한다는 계획이다.

|

| 모래로 덮인 논 한국지질자원연구원 관계자들이 19일 경북 포항시 흥해읍 일대의 한 논에서 지진의 영향으로 나타난 액상화 현상 현장조사를 벌이고 있다. 이 논에는 액상화 현상으로 물이 솟구치며 같이 올라온 모래가 남아 있다. 포항=연합뉴스 |

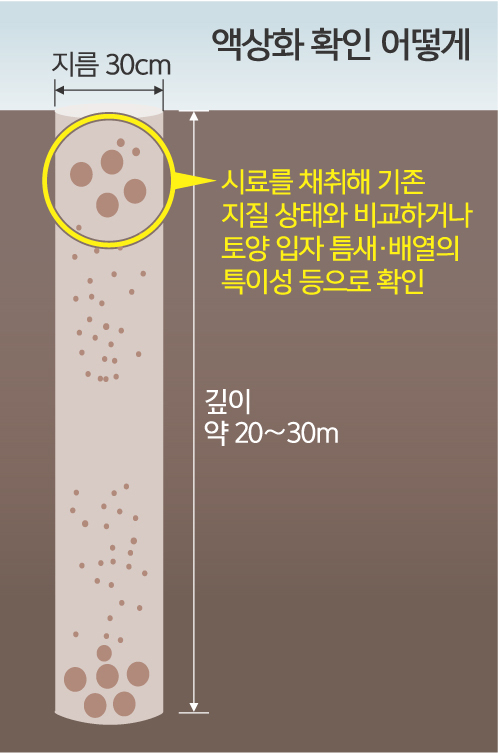

액상화 조사에 참여 중인 경재복 한국교원대 교수(지구과학교육)는 “공극이나 입자 배열을 보면 어느 지점부터 액상화가 나타났는지, 흙탕물이 어떤 방식으로 지표로 올라왔는지 등을 알 수 있다”고 말했다.

행안부 주도로 지난 7월부터 본격적인 활동에 들어간 활성단층 조사팀과도 작업을 함께한다. 활성단층 조사팀은 그동안 비교적 넓은 범위의 땅을 3∼4m 깊이로 파서 지표 단층의 흔적을 조사하는 트렌치 조사를 해왔다.

|

| 19일 오전 경북 포항시 칠포리 일대에서 한국지질자원연구원 관계자가 지진 영향으로 나타난 액상화 현상의 현장조사를 하고 있다. 현장에는 액상화로 모래가 솟구치며 원형의 작은 모래 산들이 남아 있다. |

기상청은 이날 액상화 조사 첫 단계로 시추지점을 선정하기 위해 포항 북구 흥해읍 진앙지 일대를 항공촬영했다. 땅 소유주와의 협의, 시추 업체 선정 등의 절차가 있어 실제 시추작업이 시작되려면 며칠 더 걸릴 수 있다.

시추는 일단 4∼5군데에서만 진행될 것으로 보인다. 조은영 기상청 연구사는 “원래 더 많은 곳에서 작업을 하려 했지만 액상화 현상이 보존되지 않은 곳이 많은 데다 땅속에 들어가는 코어가 또 다른 교란을 일으킬 수 있다는 지적이 나와 대상을 줄였다”며 “추가 연구가 필요하면 시추장소를 늘릴 계획”이라고 말했다.

다만 포항 대성아파트처럼 건축물이 기울어진 것까지 액상화로 설명할 수 있을지는 보다 면밀한 분석이 뒤따라야 한다는 지적이다. 최 교수는 “건물 피해는 액상화가 아니더라도 중저주파로 인해 발생할 수도 있다”고 설명했다. 경주 지진 때는 고주파수 진동이 발달했던 것과 달리 땅이 무른 포항에서는 지진파의 주파수가 느린 중저주파로 바뀌는데, 구조물이 보통 0.5∼2㎐의 중저주파를 만나면 가장 크게 흔들린다는 것이다.

액상화는 지진이 흔한 일본과 미국에서도 심각한 문제다. 2011년 동일본 대지진이나 1995년 고베 대지진 당시에도 액상화 현상으로 인해 대규모 피해가 보고됐다. 미국 지질조사국(USGS)은 샌프란시스코만 등 3곳의 ‘액상화 위험 지도’를 만들어 홈페이지에 게시해 놓고 있다. 우리나라는 국토교통부의 ‘구조물 기초설계기준’에 ‘액상화 평가는 구조물 내진등급에 관계없이 수행한다’고 적혀 있다.

윤지로 기자 kornyap@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 세계기록유산 등재된 제주 4·3](http://img.segye.com/content/image/2025/04/11/128/20250411512204.jpg

)

![[설왕설래] 충격적인 새만금 잼버리 감사 결과](http://img.segye.com/content/image/2025/04/10/128/20250410520749.jpg

)

![[기자가만난세상] 감정의 전쟁터에서](http://img.segye.com/content/image/2025/01/06/128/20250106520083.jpg

)

![[세계와우리] 강대국 틈에서 새 질서를 설계하라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)