|

| ' |

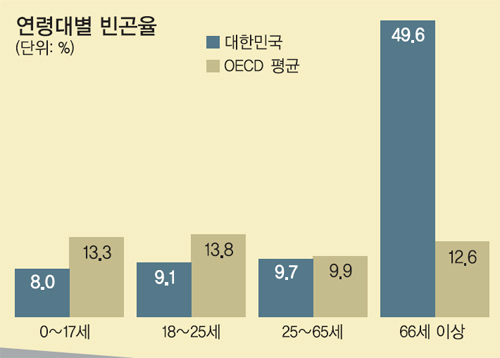

특히 우리나라는 나이가 들수록 점점 더 가난해지는 구조를 가지고 있다. 자녀 교육비로 인한 노후 자금 부족 등으로 66세 이상 고령층의 노인빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 독보적인 1위를 기록하고 있다.

OECD 홈페이지에 따르면 우리나라의 연령대별 빈곤율은 나이가 들수록 급등하는 양상을 보인다. 우리나라 0∼17세 이하의 빈곤율은 8%로, OECD 평균(13.3%)보다 5.3%포인트가량 낮다. OECD 회원국 가운데 다섯 번째로 낮은 수치다.

하지만 연령대가 올라갈수록 빈곤율은 상승하는 추세다. 18세 이상∼25세 이하 빈곤율은 9.1%, 26세 이하∼65세 이상은 9.7%로 소폭 상승한다. OECD 평균과의 차이도 점점 줄어든다. 그러다 66세 이상이 되면 빈곤율은 49.6%로 급등한다. OECD 평균(12.6%)보다 4배가량 높은 수치이며, 2위인 호주와의 격차는 16.1%포인트에 달한다.

이준협 현대경제연구원 연구위원은 “우리나라는 65세 이후에도 여전히 자녀 양육에 돈이 들어가는 경우가 많은데 퇴직은 점점 빨라지는 추세”라며 “고령층 일자리 문제가 노인 빈곤으로 이어지는 상황”이라고 말했다.

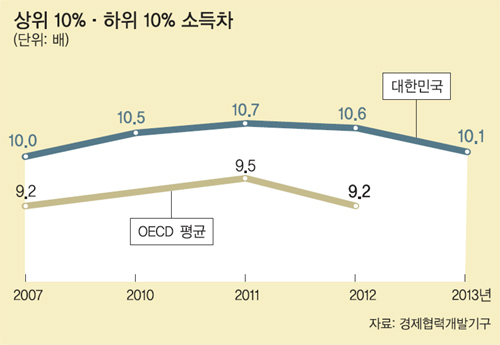

소득 불평등도 이어지고 있다. 2013년 OECD 자료에 따르면 우리나라의 상위 10%와 하위 10%의 소득 차이는 10.1배에 달한다. 이는 OECD 평균인 9.6배(2012년 기준)보다 높은 수치다.

소득에 따른 불평등 정도는 갈수록 심화하고 있다. 전국경제인연합회 분석 결과 지난해 우리나라 근로자 가운데 상위 10%에 해당하는 근로자의 평균연봉은 9452만원에 달했다. 하위 10% 평균연봉(601만원)의 15배에 달하는 액수다. 상·하위 소득 간의 격차가 그만큼 커지고 있다는 뜻이다.

가계와 기업의 소득 불균형 문제도 숙제다. 기업의 이익이 가계 소득으로 이어지지 못하면서 소득증가율 격차는 해마다 벌어지는 추세다. 최근 8년 동안 기업소득은 연평균 7.7% 늘어난 반면 가계소득은 연평균 5.3% 증가하는 데 그쳤다.

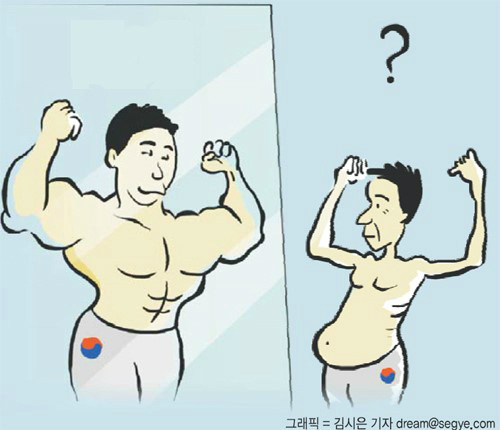

정부는 우리나라의 지니계수가 낮아지고 있다는 근거로 불평등이 완화하고 있다는 입장이다. 지니계수란 소득분배의 불평등 정도를 보여주는 지표로, 0에 가까울수록 소득이 평등하게 분배되는 사회를 뜻한다. 반대로 1에 가까우면 소득불균형이 심하다는 의미다.

통계청 가계동향조사에 따르면 2015년 한국의 지니계수는 0.295로, 전년보다 0.007 하락했다. 이는 관련 집계가 시작된 2006년 이후 가장 낮은 수치다.

하지만 전문가들은 통계청의 지니계수에 의문을 제기한다. 김낙년 동국대 경제학과 교수는 “소득분배 지표인 지니계수가 불평등 수준을 과소평가하고 있다”며 “소득 2억원 이상의 상위소득자가 대부분 누락되고 금융소득도 제대로 파악되지 않았다”고 지적했다. 고소득자가 실제보다 적게 파악돼 지니계수에 허점이 있다는 뜻이다.

실제 한국보건사회연구원이 펴낸 ‘2015년 빈곤통계연보’에 따르면 우리나라의 불평등 정도는 전반적으로 심화했다. 통계청과 달리 실제 시장에서 벌어들인 소득(시장소득)을 기준으로 할 경우 지니계수는 오히려 상승한 것으로 나타났다.

최정호 국토교통부 2차관은 금오공고 1기 졸업생이다. 박정희 정권의 산업화 드라이브에 1973년 경북 구미에서 문을 연 금오공고는 ‘개천에서 용이 난다’는 스토리를 적잖이 만든 곳이다. 학비 면제와 기숙사 제공 등 당시로서는 파격적인 조건으로 방방곡곡의 가난한 수재를 블랙홀처럼 빨아들인 이 학교의 1기 졸업생은 최 차관처럼 관가는 물론이고 재계와 학계 등 우리 사회 곳곳에서 활약하고 있다. 지민우씨의 2013년 연세대 사회학과 석사학위 논문 ‘중화학공업화 초기 숙련공의 생애사 연구’를 보면 금오공고 출신 졸업생들은 경제분야에서 큰 성공을 거뒀다. 금오공고 1기 졸업생 중 대표이사나 임원 등 기업 경영자 비중이 27%(88명)나 됐다.

40여 년이 흐름 지금 이 땅은 천양지차다.

계층 상승의 사다리로 여겨지는 신임 법관 임용자들 중에서 ‘흙수저’를 찾는 일은 여간 어려운 게 아니다. 올해 새로 임관한 법관의 출신 고교를 살펴보면 대원외고가 8명으로 1위였고, 명덕외고와 한영외고가 뒤를 이었다. 전체적으로 외국어고와 과학고 등 특수목적고 출신이 19명(25.7%)으로 2015년(15.4%·8명)에 비해 2배 넘게 늘었다. 서울 강남에서 태어나 특목고를 졸업한 판·검사가 서초동 법조계의 주류가 될 날이 멀지 않은 셈이다. 19대 국회에서 당시 안민석 민주당 의원이 공개한 자료를 보면 2009∼12년 서울대 로스쿨 입학생 614명 가운데 특목고 출신은 219명(35.7), 강남 소재 고교 출신은 98명(16.0)으로 모두 더해 전체의 절반을 넘었다.

교육수준의 불평등은 결국 취업시장에서 임금수준의 양극화로 이어진다. 서울연구원에서 최근 발간한 서울의 고용동향 보고서를 보면 청년 취업자 중 고졸의 평균임금은 200만2000원인데, 대졸 이상은 271만9000원으로 큰 차이가 났다.

‘있는 집’ 자식과 ‘없는 집’ 아이의 불평등한 사교육 기회, 그로 인한 학업 성취도 격차와 학벌 차이는 사회·경제적 지위를 가르면서 불평등을 고착화시키고 있는 셈이다.

세종=이천종· 안용성 기자 ysahn@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 오사카 만국박람회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415520003.jpg

)

![[데스크의 눈] 정치무능 심판, 이젠 유권자의 시간](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519995.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 봄날, 비 갠 오후](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)

![[오늘의시선] 국민은 선관위를 지켜보고 있다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519956.jpg

)