1분위 가구 소득 0.7% 줄어 112만원

5분위는 4% 늘어 월 평균 1084만원

저소득층 고물가 부담 허리띠 조일 때

고소득층은 오락·문화·교육 지출 늘려

‘계층이동 사다리’ 단절 가능성 더 커져

“자식세대까지 부익부… 복지균형 필요”

저소득층의 월평균 소득은 쪼그라든 반면, 상위 20%의 소득은 늘어난 것으로 나타났다. 소득 격차는 지출 격차로도 이어졌다. 미래 세대를 위한 투자인 ‘교육 지출’ 분야에서 1·2분위는 지출을 줄인 반면, 5분위는 20%가량 늘렸다. 소득 감소와 고물가 상황이 맞물리며 저소득층은 생계에 매몰됐지만, 여유가 있는 고소득층의 경우 미래에 투자를 아끼지 않았다.

◆1분위 소득 0.7% 감소… 5분위 4.1% 증가

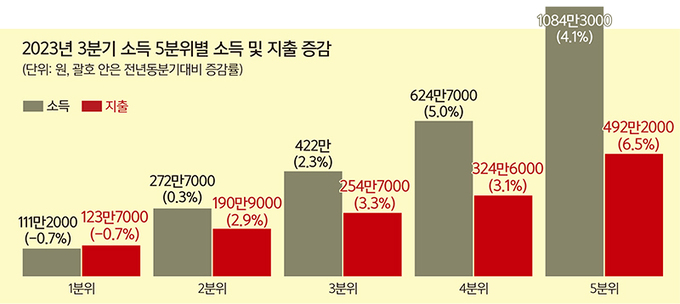

통계청이 23일 발표한 ‘2023년 3분기 가계동향조사’에 따르면 3분기 소득 1분위 가구(하위 20%)의 월평균 소득은 112만2000원으로 지난해 동기 대비 0.7% 감소했다. 올해 2분기(-0.7%)에 이어 두 분기 연속 하락세가 이어진 것이다. 근로소득(-9.2%)과 사업소득(-12.7%)이 모두 줄어든 탓이다.

반면 2∼5분위 가구의 월평균 소득은 증가했다. 5분위 가구의 월평균 소득은 1년 전보다 4.1% 증가한 1084만3000원이었다. 이어 4분위(5.0%), 3분위(2.3%), 2분위(0.3%) 순이었다. 4분위와 5분위 등 고소득자일수록 소득 증가 폭이 더 컸던 셈이다.

통계청은 7월부터 비가 잦았던 날씨를 원인으로 꼽았다. 상대적으로 건설업 등 임시·일용직 종사자가 많은 저소득 가구 특성상 근무일 수가 줄었고, 1분위 자영업자 가운데 비중이 큰 농가의 소득이 줄어 사업소득도 감소했다는 설명이다. 아울러 4∼5분위가 많은 상용직 중심의 임금 상승 또한 영향을 미쳤다고 분석했다.

전체 소득에서 세금, 연금, 사회보험료 등을 뺀 처분가능소득에서도 1분위와 5분위 간 격차는 벌어졌다. 1분위 가구의 처분가능소득은 지난해 3분기보다 0.6% 증가한 90만7000원, 5분위는 3.1% 늘어난 831만9000원으로 두 집단 간 증가율 차이는 5배였다.

다만 가구 수를 고려해 5분위 소득을 1분위 소득으로 나눈 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 5.55배로 5.75배를 기록한 지난해 동기보다는 0.2배 작아졌다.

◆교육지출 격차 증가… “부의 대물림 명확”

3분기 소비지출 역시 1분위 가구만 전년 동기 대비 감소했다. 1분위 가구의 월평균 소비지출은 123만7000원으로 1년 전보다 0.7% 감소했다. 공공요금 인상, 고물가 등으로 생활 필수재인 ‘의식주’ 지출 비용이 늘어나며 가정용품·가사서비스(-19.7%), 교육(-13.9%), 통신(-10.4%), 교통(-8.1%), 주류·담배(-7.2%) 등에서 지출을 줄였다.

반면 소득 5분위 가구의 경우 월평균 소비지출이 492만2000원으로 6.5% 늘었다. 오락·문화(28.7%), 교육(19.4%), 주거·수도·광열(15.0%) 등에서 지출을 크게 늘렸다.

두 집단 간 소비지출 격차가 벌어지며 ‘계층 이동의 사다리’로 불리는 교육에 대한 지출 격차 또한 더 커졌다. 1분위가 교육에 대한 지출을 10% 이상 줄였지만, 5분위는 20%가량 늘렸다. 3분기 실질적 교육 지출 증감량 격차가 30% 이상 벌어진 셈이다.

정세은 충남대학교 경제학과 교수는 “양극화가 현세대뿐만 아니라 미래 세대까지 이어지는 ‘부의 대물림’이 명확하게 드러나는 것”이라며 “윤석열정부 1년간 추진한 부자 감세에 따른 분배 악화의 결과로 지금이라도 저소득층을 위한 복지를 확충해 균형을 맞춰야 한다”고 지적했다.

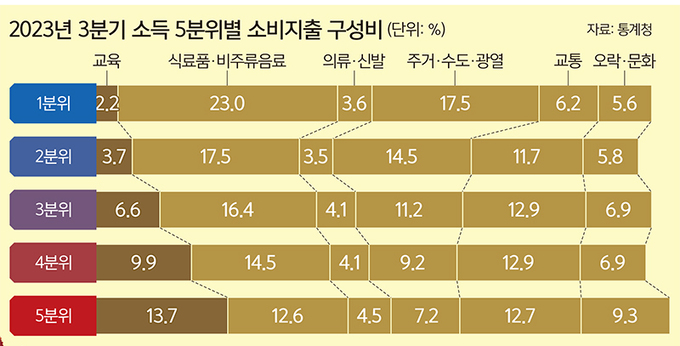

소비지출 비중을 보면 1분위 가구는 식료품·비주류 음료가 23.0%로 가장 컸고, 이어 주거·수도·광열(17.5%), 음식·숙박(12.8%) 순으로 생활 필수 항목에 집중돼 있었다. 5분위 가구는 음식·숙박(15.5%), 교육(13.7%), 교통(12.7%) 순이었다. 소득이 적은 1분위 가구에선 요리를 하기 위해 ‘식료품’ 지출 비중이, 소득이 높은 5분위 가구에선 요리를 시켜먹는 ‘음식’ 비중이 상대적으로 높았던 셈이다. 지출에서 식료품 비중을 측정하는 ‘엥겔 지수’가 저소득일수록 높았다.

소득보다 지출이 큰 1분위 가구는 월평균 33만원 적자 살림을 했다. 처분가능소득 대비 적자액은 36.4%다. 5분위 가구는 같은 기간 339만7000원의 흑자를 냈다. 처분가능소득 대비 흑자율은 40.8%였다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘서남아시아의 화약고’ 카슈미르](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521259.jpg

)

![[기자가만난세상] 이례적 도시형 산불, 대책 마련 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521133.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2.0과 한·러 관계](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521239.jpg

)

![[삶과문화] 공연의 완성은 관객](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521114.jpg

)