갈팡질팡하는 새 범인 줄행랑 퇴근길 지하철 2호선을 타고 집으로 가던 양지선(가명·25·여)씨는 누군가 뒤에서 자신의 엉덩이를 움켜쥐자 ‘헉’ 소리를 냈다. 양씨가 돌아보자 바짝 붙어 있던 남성은 다음 역에서 내렸다. 양씨는 쫓아가며 항의했지만 그는 “결코 만진 적이 없다”고 부인했다.

양씨는 떨리는 손으로 112에 전화를 걸어 “성추행한 남성이 지하철을 환승하려고 하니 빨리 와 달라”고 말했다.

하지만 신고를 접수한 A 파출소는 출동 대신 “일단 다음 역과 가까운 지구대를 연결해주겠다”고 답변할 뿐이었다. 2분 뒤 걸려온 B 지구대와의 전화 통화에서도 “일단 남성을 따라 탄 뒤에 다음 역에서 남성을 끌고 내리라”는 어이없는 말을 들어야 했다. 결국 양씨가 경찰과 여섯 차례에 걸쳐 통화하는 동안 남성은 지하철을 타고 유유히 사라졌다.

29일 경찰청에 따르면 1987년 서울지방경찰청을 시작으로 7개 지방청에 지하철경찰대가 설립됐다. 범죄 현장이나 범죄자가 계속 이동할 수 있는 지하철 범죄 특성상 신속하게 대응하도록 지하철에 상주 인력을 두자는 취지다.

하지만 설립 취지와 달리 지하철경찰대는 범죄에 신속히 대응하지 못하고 있다. 지방청 112 종합상황실에서 신고를 접수하면 신고자의 위치를 파악한 뒤 출동 명령을 내린다. 그러나 한 근무조에 십수개 지하철 역을 담당하는 지하철경찰대는 지구대·파출소 소속 경찰관보다 현장에 늦게 도착하는 경우가 대부분이다.

지난 6월 지하철에서 성추행을 당한 회사원 윤모(26·여)씨는 “경찰과 현재 위치 등에 대해서 메시지를 주고받는 동안 가해 남성은 이미 도망갔다”며 “나중에 지하철경찰대 사무소에 가보니 경찰들이 앉아 있어 화가 치밀었다”고 말했다. 사건 현장에서 가장 가까이 있는 지하철경찰대가 112신고를 실시간으로 접수하고도 현장에 출동하지 않은 셈이다.

경찰은 대기 인력이 있었음에도 112신고를 받고 현장 출동을 하지 않은 이유에 대해서는 명확히 설명하지 못하고 있다.

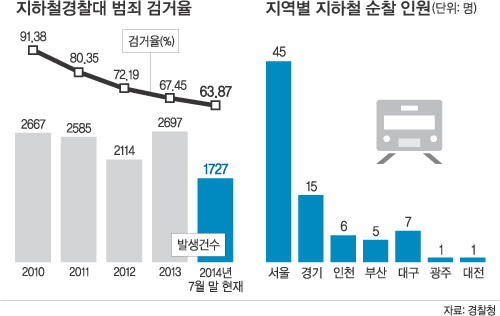

지하철경찰대에 사건이 알려진다고 피의자가 쉽게 검거된다는 보장도 없다. 경찰청에 따르면 서울 지하철 1∼9호선과 신분당선, 분당선, 국철의 일부 구간을 순찰하는 지하철경찰대 인원은 45명에 불과하다. 광주와 대전의 지하철 순찰 인력은 각각 1명뿐이다.

범죄 현장 인근에 지하철 전담 경찰관이 없어 무전을 받지 못하면 위치추적 권한이 없는 지구대·파출소 경찰관들은 신고자에게 계속해서 위치를 물어볼 수밖에 없다.

상황이 이렇다 보니 지하철 범죄자 검거율은 2010년 91.38%에서 올해 7월 말 현재 63.87%로 하락 추세다.

경찰청 관계자는 “현재 지하철경찰대는 2∼3인이 한 조를 이뤄 지하철을 타고 오가며 순찰을 하는 방식으로 과중한 업무에 시달리고 있다”며 “서울 지하철경찰대는 올 하반기에 71명의 순찰 및 수사 인력을 증원할 예정”이라고 말했다.

권이선 기자 2sun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 2036년 서울올림픽](http://img.segye.com/content/image/2024/12/26/128/20241226515419.jpg

)

![[기자가만난세상] 자전거 친화도시 코펜하겐](http://img.segye.com/content/image/2024/12/26/128/20241226515377.jpg

)

![[세계와우리] 2025년 아세안을 보는 프리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 피부를 위한 보물, 병풀](http://img.segye.com/content/image/2024/12/26/128/20241226515391.jpg

)