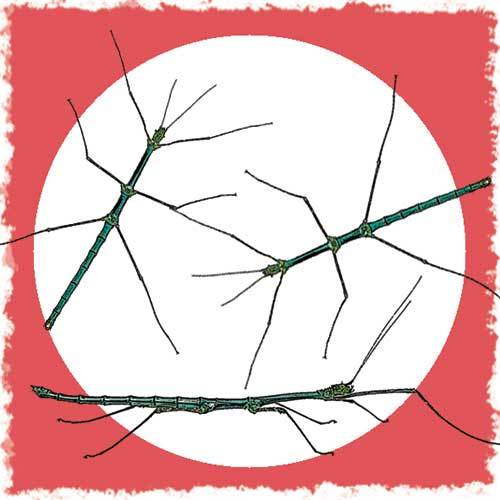

2014년 경기도 고양시에 대벌레가 대발생했다는 뉴스를 듣고 깜짝 놀랐다. 과거 대벌레는 남부지방에서 만나는 흔치 않은 곤충이었는데, 살던 동네의 대벌레가 방제할 정도로 많아질 줄은 전혀 예상하지 못했다. 올해는 고양시에 인접한 서울 은평구 봉산에서 대벌레 대발생 소식이 전해졌다. 대벌레는 크지만 느리고 물지 않는 순한 곤충인 데다가 교과서에 의태 현상의 모델 곤충으로 등장할 만큼 나뭇가지를 빼닮아 사람 눈에 잘 띄지 않는다.

생물 탐사를 해보면, 요즘 서울 근교 어느 야산에서나 대벌레가 조금씩 관찰되고 있다. 산림병해충 발생예찰 보고서에는 1990년도 이후 경북, 충북, 강원 산림 지역에서의 대벌레 발생 기록이 있다. 글쓴이도 충주의 어느 숲속 바닥에서 대벌레 사체가 잔뜩 깔린 장면을 목격한 적 있는데, 곤충에 감염하는 곰팡이균이 대벌레 집단에 퍼져 집단 폐사한 흔적이었다.

도시 근교는 시민들 눈에 쉽게 띄어 언론에 노출되지만, 산림에서도 알게 모르게 얼마든지 비슷한 대발생 현상이 벌어질 수 있다. 대벌레는 주로 밤중에 참나무 같은 활엽수를 갉아 먹는 산림해충이지만, 그렇다고 나무를 죽이지는 못한다. 오히려 해외에서는 키우기 쉽고 다리가 끊어지면 재생하는 특성이 있어 애완학습 곤충으로 많이 사육하고 있다. 개체수가 폭증한 지역에서 긴급 방제하려면 살충제를 쓸 수밖에 없는데, 생태계에 독성이 적은 친환경적인 방법이 필요하다. 지난겨울 유독 따뜻했던 날씨는 대벌레 알의 생존에 큰 영향을 주었을 것이다.

대벌레는 특히 다른 곤충에서 보기 힘든 단위생식을 하는데, 수컷 없이 암컷 혼자 알을 낳아도 무정란이 부화할 수 있다. 봄에 알에서 유충이 나와 다 자란 성충이 되면 한 마리의 암컷은 2∼3개월 사는 동안 평균 150개의 알을 숲 바닥에 지속적으로 떨어뜨린다.

김태우·국립생물자원관 동물자원과 환경연구사

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)