20년간 기대수명 6.5세↑·소비성향 3.1%P↓

은퇴 후 길어진 여생 대비 저축 늘린 영향

소비여력 하락은 성장률 하방 요인 작용

노동시장서 고령층 활용 방안 모색해야

연공서열 임금체계, 직무·성과 중심 개선

정년퇴직 후 재고용 제도 활성화도 필요

기대수명이 증가하면서 소비가 줄고 있다는 연구결과가 나왔다. 은퇴 후에도 20여년 이상 생활을 해야 하기 때문에 노후를 대비해 소비는 줄이고 저축은 늘린다는 분석이다. 이 같은 소비성향 하락은 곧 잠재성장률을 낮추는 결과로 이어지기 때문에 노동시장에서 고령 인력의 폭넓은 활용이 필요하다는 지적이다. 구체적으로 직무 및 성과 중심의 임금 체계를 강화하고, 정년퇴직 후 재고용 제도를 활성화해야 한다는 제언이다.

23일 한국개발연구원(KDI)이 발표한 ‘인구 요인이 소비성향에 미치는 영향과 시사점’ 보고서에 따르면 지난 20년간(2004∼2024년) 우리나라 기대수명은 77.8세에서 84.3세로 약 6.5세 증가했다.

같은 기간 평균소비성향은 52.1%에서 48.5%로 3.6%포인트 하락했다. KDI는 이 가운데 기대수명 증가가 평균소비성향 3.1%포인트 하락에 기여한 것으로 추정했다. 기대수명이 1년 증가할 때마다 소비성향은 약 0.48%포인트 하락한 것이다.

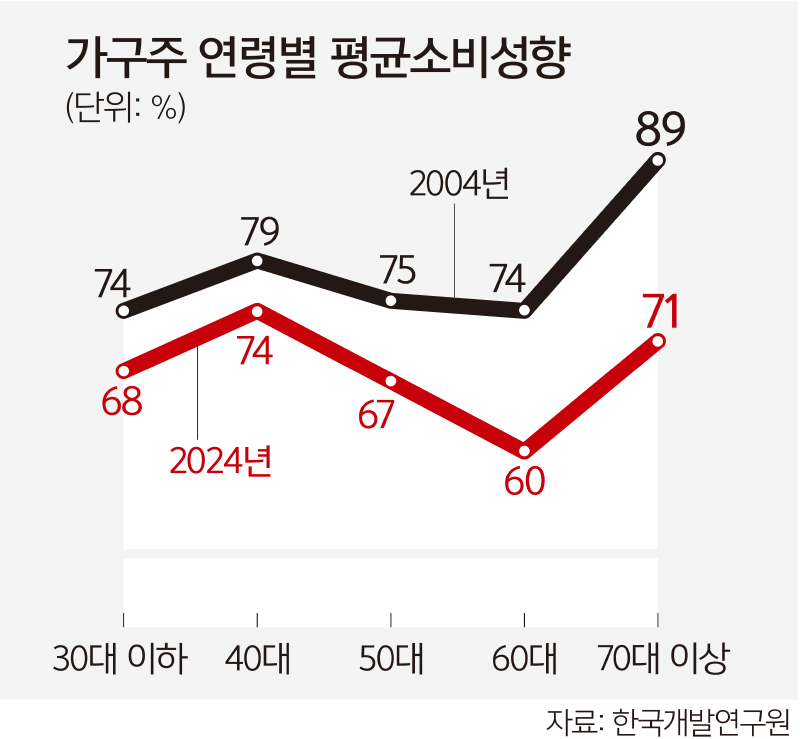

특히 전체 평균소비성향의 하락에는 50∼60대 중년층 가구의 소비성향 둔화가 주요하게 작용한 것으로 나타났다. 실제 가구주 연령별로 보면 50대의 소비성향은 2004년 75%에서 지난해에는 67%로 떨어졌다. 같은 기간은 60대는 74%에서 60%로 14%포인트나 하락했다.

평균소비성향 하락은 민간소비 증가세가 경제성장률을 추세적으로 하회하는 주요인으로 작용한 것으로 분석됐다. 소비성향 하락은 은퇴 이후 길어진 여생에 대비한 저축 동기 강화와 관련이 있다. 보고서는 또 이 같은 평균소비성향 하락이 우리나라 노동시장의 구조적 문제가 투영된 결과라고 분석했다. 기대수명이 늘면서 퇴직 후 상대적으로 소득이 낮고 불안정한 일자리에 종사할 가능성에 대비해 저축 성향이 커지는 것이다.

다만 앞으로는 기대수명 증가세가 둔화하고 자산을 축적한 초고령층(75세 이상)인구 비중은 늘면서 소비성향은 다시 올라갈 가능성이 제기된다. 보고서는 “2030년대 중반부터 점차 반등할 것으로 추정된다”며 “이에 따라 민간소비 증가세가 경제성장률을 하회하는 현상도 점차 완화될 전망”이라고 밝혔다.

보고서는 이 같은 상황이 장기화할 경우 결국 잠재성장률을 끌어내리는 요인으로도 작용할 것이라고 우려했다. 이에 보고서는 “지난 20년간의 평균소비성향 하락에는 우리나라 노동시장의 구조적인 문제가 투영돼 있는 만큼, 이를 완화하기 위한 대응 방안을 모색해야 한다”고 제언했다.

구체적으로 보고서는 기대수명 증가에 대응해 은퇴 시점이 적절히 조정될 수 있도록 고령층의 노동시장 참여를 제약하는 구조적 요인들을 해소할 필요가 있다고 밝혔다. 연공서열형의 경직적인 임금구조를 개선하고 직무 및 성과 중심의 임금체계를 강화하는 한편, 정년퇴직 후 재고용 제도를 활성화하는 등 노동시장의 마찰적 요인을 해소해야 한다는 것이다. 이를 통해 고령층 노동 수요를 확대해야 한다는 정책 제언이다. 보고서는 “고령 인력의 적절한 활용이 확대될 경우 저출생·고령화에 따른 잠재성장률 하락 압력을 부분적으로 상쇄할 수 있을 것으로 판단된다”고 밝혔다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)